“既生瑜,何生亮!”这六个字,如一声凄厉的绝响,穿透千年的历史尘埃,在人们的耳畔久久回荡。周瑜,这位东吴的风云人物,一生纵横捭阖,战功赫赫,却在生命的最后时刻,喊出了这饱含无尽不甘与愤懑的六个字。然而,这六个字的背后,或许还隐藏着另一个更为惊人的秘密——孙权已非东吴真正的掌权人,真正的掌权者另有其人。

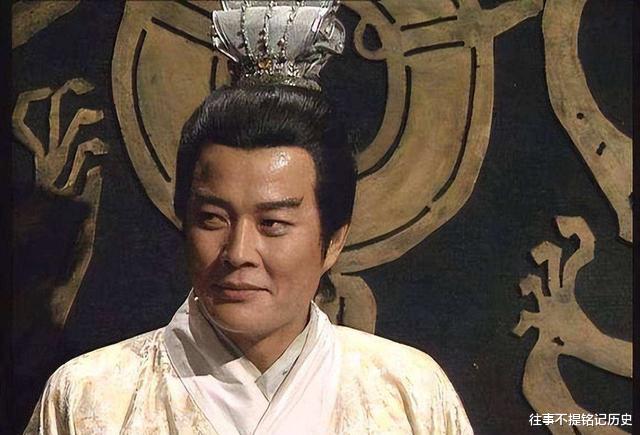

周瑜,那可是东吴响当当的人物。年少时,他就与孙策结下深厚情谊,二人携手闯荡江东,打下了一片属于自己的天地。周瑜不仅有着出众的军事才能,还精通音律,“曲有误,周郎顾”的佳话便是对他才情的最好见证。在赤壁之战中,周瑜更是大放异彩。他力排众议,坚决主张抗曹,凭借着卓越的指挥才能和过人的胆识,率领东吴军队与刘备联军,在赤壁以火攻之计大败曹操的百万雄师。这场战役,不仅奠定了三国鼎立的基础,也让周瑜的威名传遍天下。

孙权,作为东吴的主公,继承父兄大业,年纪轻轻就肩负起领导东吴的重任。在他的统治初期,孙权礼贤下士,善于用人,东吴上下团结一心,势力不断发展壮大。他对周瑜也是极为倚重,周瑜在东吴的地位可谓一人之下,万人之上。然而,随着时间的推移,孙权的心态逐渐发生了变化。

在赤壁之战后,东吴的形势发生了很大的变化。一方面,战争的胜利让东吴的威望和实力都得到了极大的提升,但另一方面,也引发了内部权力结构的微妙变化。孙权虽然表面上依旧是东吴的主公,但在一些重大决策上,却似乎受到了某种无形力量的制约。

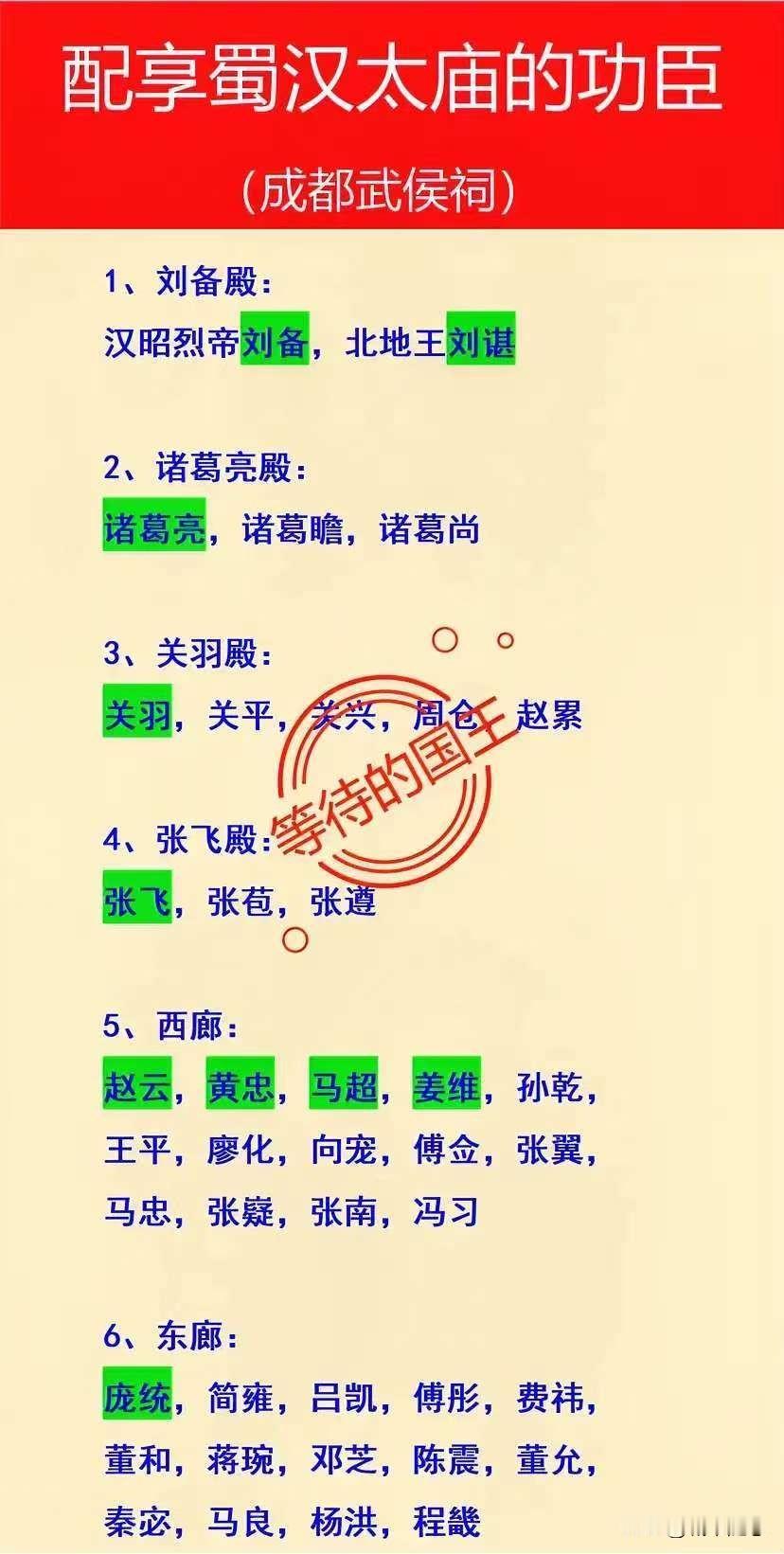

而这个隐藏在幕后的真正掌权者,很有可能就是张昭。张昭,是东吴的元老重臣,历经孙坚、孙策、孙权三代主公。他在东吴的地位举足轻重,素有“江东二张”之一的美誉。在孙策临终之际,就曾将孙权托付给张昭,并留下“内事不决问张昭,外事不决问周瑜”的遗言。这足以看出张昭在东吴政权中的重要地位。

张昭这个人,性格刚直,敢于直言进谏。在孙权早期统治东吴时,张昭凭借着自己的资历和威望,对东吴的内政事务有着极大的影响力。许多重要的决策,孙权都要听取张昭的意见。在一些关键时刻,张昭的态度甚至能够左右孙权的决定。比如在是否投降曹操的问题上,东吴内部意见不一,以张昭为首的大部分文臣都主张投降,这一主张对孙权产生了很大的影响,若不是周瑜等人坚决主战,孙权恐怕很难下定决心与曹操一战。

周瑜在生命的最后时刻,或许已经敏锐地察觉到了东吴权力格局的这种变化。他一生为东吴鞠躬尽瘁,本以为孙权能够真正掌控东吴的命运,带领东吴走向辉煌。然而,现实却让他感到无比的失望。他看到孙权在一些决策上的犹豫不决,看到张昭等元老势力对孙权的制约,心中想必充满了无奈和悲哀。

“既生瑜,何生亮!”这六个字,表面上是周瑜对诸葛亮的嫉妒和不甘,但从更深层次来看,或许也是他对东吴权力现状的一种无奈叹息。他明白,孙权虽然名义上是东吴的主公,但在实际权力的掌控上,已经受到了诸多限制。真正能够左右东吴命运的,不再是孙权一人,而是以张昭为首的元老势力。

与周瑜相比,张昭的权力获取方式有着本质的区别。周瑜凭借的是自己的军事才能和对东吴的卓越贡献,在战场上建立起了自己的威望。而张昭则是依靠自己的资历和在东吴政权中的长期经营,在朝堂之上积累了巨大的影响力。周瑜一心为东吴的霸业着想,希望通过军事上的胜利来拓展东吴的版图;而张昭更注重东吴内部的稳定和权力的平衡,在一些决策上往往趋于保守。

东吴的这段历史,就像是一幅错综复杂的画卷。周瑜的呐喊,不仅仅是个人命运的悲歌,更是东吴权力更迭的一个缩影。它让我们看到了在那个风云变幻的时代,权力斗争的残酷与复杂。孙权、周瑜、张昭,这三位东吴的关键人物,他们各自怀揣着不同的理想和抱负,在权力的舞台上演绎着属于自己的故事。

在历史的长河中,东吴的这段故事只是其中的一个篇章,但它所蕴含的权力斗争和人物命运的起伏,却给我们留下了无尽的思考。周瑜的死,带走了他的壮志豪情,也让东吴失去了一位杰出的军事统帅。而孙权,在权力的漩涡中继续挣扎,试图平衡各方势力,维护东吴的统治。张昭,这位元老重臣,依旧凭借着自己的影响力,在东吴的政治舞台上发挥着重要的作用。

总结来说,周瑜死前的那声呐喊,犹如一把钥匙,为我们打开了东吴权力隐秘更迭的大门。它让我们看到了表面平静之下的暗潮涌动,看到了权力背后的复杂关系。这段历史,不仅是对三国时期东吴政权的一次深入剖析,更是对人性、权力和命运的一次深刻反思。