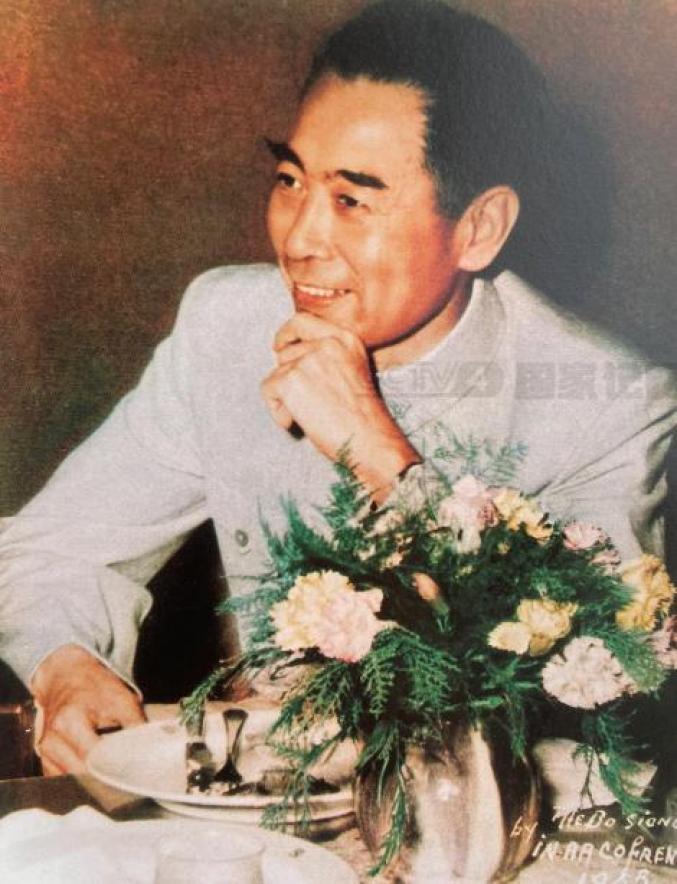

1961年,毛主席和周总理因为意见不同,大吵一架,谈话中,毛主席反问周总理:“你吃了吗?“就是这么一句话让周总理瞬间陷入了沉默…… 毛主席在1960年全国经济困难时期,立下了著名的“三不”饮食规矩——不吃肉、不吃蛋、吃粮不超定量。在整个全国粮食短缺、物资匮乏的背景下,作为国家最高领导人,毛主席能够轻而易举地获取优质食品,但他选择与人民一道承受这一时期的艰辛。 毛主席对节俭的坚持并非只在特殊时期才表现出来,而是贯穿于他一生的饮食和生活方式。他的膳食极为简单,常年保持着粗茶淡饭的作风。平日里,他的餐桌上不过四菜一汤,这一传统几乎成为了他生活的象征。 更为引人注目的是,毛主席的饭碗里从未剩下过一粒米。他总是小心翼翼地将碗中每一粒米饭、一片菜叶吃干净,甚至如果有饭粒不慎掉在桌上,他也会将其捡起再吃下。对于一位身处国家权力顶峰的领导人来说,这样的行为不仅是对物质的珍惜,背后更是他对劳动人民艰苦付出的深切尊重。 毛主席曾说过,“我们国家还不富裕,人民群众生活还有一些困难,我吃那么好,心里不安呀。”这不仅仅是一句朴实的话语,更代表了他作为人民领袖的责任意识。毛主席深知,一个国家的富强必须依靠劳动人民的辛勤付出,而这种付出不能被忽视或浪费。 周总理也与毛主席一样,展现了极高的节俭自律。他的工作和生活充满了对细节的重视,甚至在餐费问题上也毫不马虎。周总理无论是在接待外宾还是公务用餐时,总是坚持自己支付饭费,并要求按实际价格结算。 这一点在1973年他陪同法国总统蓬皮杜访问杭州的事件中表现得尤为突出。当时,周总理为了感谢工作人员的辛勤付出,邀请大家在当地著名的楼外楼饭庄吃饭。席间,他们点了几道简单的菜品,虽然这顿饭原本的价格并不高,但周总理却坚持按市价付清,甚至在知道初次付费不够后,又主动补交了两次饭费。 这种近乎严苛的细致作风,深刻体现了周总理在处理公共事务时的责任感与公正性。他从不因为自己的身份而享受任何特权,也不允许因为他而让别人承担额外的损失。 1958年,周总理在60岁生日时,正在长寿湖视察工程。尽管工作人员知道这是总理的生日,但周总理却要求不要搞任何特别的庆祝活动,只按照普通工作日的餐食安排。这一天餐桌上唯一稍显特别的菜肴,只是一碗工作人员专门在长寿湖捞来的鲫鱼。 周总理没有告诉任何人那天是他的生日,直到视察结束后,大家才知道自己错过了为总理庆生的机会。正是这种低调简朴的生活态度,使周总理成为了人民心中的好总理。 除了生活中的简朴,周总理在饮食上的节约更是让人印象深刻。他常年保持着每餐一荤一素的饮食习惯,吃不完的饭菜会留到下一餐继续吃,从不浪费任何食物。在三年困难时期,周总理带头不吃猪肉、鸡蛋和稻米饭,选择粗粮充饥,与全国人民一起忍受物资匮乏的日子。 炊事员曾劝说周总理:“总理,您这么大年纪了,工作那么繁忙,还是应该吃得好一些。”但周总理坚持不接受特殊待遇。他认为,作为国家领导人,他的行动不仅仅是个人的选择,更是在向全社会传达一种信号:只有领导人率先与人民共渡难关,整个国家才能真正走出困境。 毛主席与周总理对待家庭的态度同样充满了自律与严格要求。毛主席对子女的要求一向严格,他不允许他们享受任何特权。他的长子毛岸英从苏联回国后,毛主席严格要求他到“大灶”与普通战士一起用餐,而不是去待遇较好的“中灶”。 毛主席认为,子女在没有为国家和人民做出贡献之前,不能享受任何优待。他希望通过这种方式,培养子女艰苦奋斗的精神。同样,周总理对子女的教育也充满了严格的纪律性,他不允许家庭成员因为他的身份享有任何特殊待遇。周总理的严谨态度不仅影响了他的家人,也树立了领导人家庭生活的道德标杆。 两位领导人对国家资源的珍惜态度,体现了他们作为国家领导者的高度责任感。毛主席在接待外宾时,曾多次批评宴会的铺张浪费。他指出,接待中的奢华不仅浪费了国家的财富,更是对人民劳动成果的不尊重。 毛主席的这些言论,不仅揭示了他对浪费行为的厌恶,也反映了他深刻理解劳动人民艰辛的现实。他认为,作为领导人,必须时刻牢记人民的付出,不能因为奢侈浪费而辜负了人民的期望。周总理则在每次公务出行时,坚持按照规定支付餐费,绝不因为自己的身份而享受特权。无论是在国内视察还是国际会晤,周总理总是确保自己的饮食和生活条件不超出规定的标准,这种严谨的行为使得他在国内外赢得了极高的声誉。 毛主席与周总理的节俭生活不仅反映了他们个人的道德修养,更体现了他们作为国家领袖的治国理念。他们的节俭行为不仅仅是个人的生活选择,更是对社会的一种深刻影响。他们通过实际行动,向全国人民传递出勤俭节约的重要性,激励整个国家在物质困乏的时代走向自强与繁荣。他们的节俭精神不仅推动了中国的社会建设,也为后世树立了榜样。 ( 素材来源:党建网——毛泽东的饮食观)