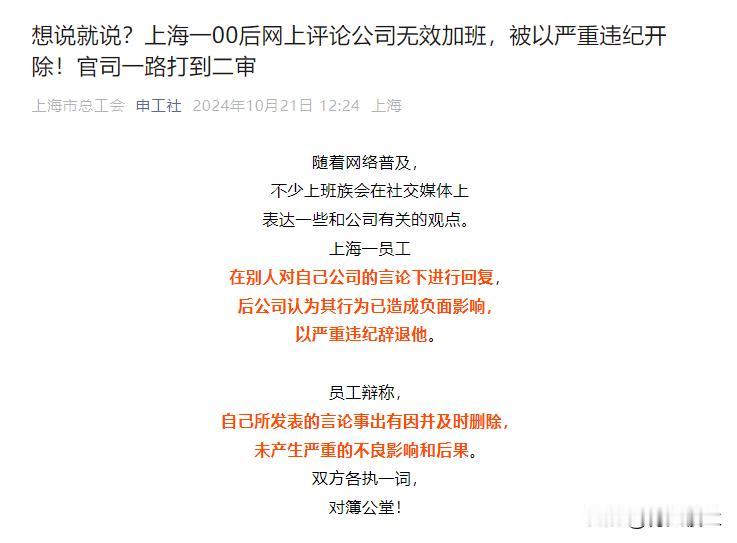

吐槽有风险!上海一00后员工,在别人对自己公司的言论下进行回复,吐槽公司是无效加班,被公司以严重违纪为由将其开除,员工不服,辩称所发表的言论事出有因,并及时删除没有产生影响,双方对簿公堂,官司一路打到二审,法院这样判了! 在当今互联网时代,社交媒体已成为人们表达观点的重要平台,然而一位00后员工的职场吐槽却引发了一场关于职场言论自由边界的争议。 这位名叫柳某的00后员工,于2019年5月29日入职上海某信息科技股份有限公司,那时他刚刚大学毕业,能加入了一家信息科技公司担任KA(关键客户)销售的工作,他十分满足。 作为职场新人,柳某对未来充满期待,希望在这家公司大展拳脚,公司与柳某签订了为期三年的劳动合同,约定月薪8000元,另有绩效奖金。 然而,随着时间推移,柳某逐渐对公司的一些做法产生了不满,特别是公司的加班文化,让他感到十分困扰, 2022年6月,一个名为"某18罗汉之一"的用户在职场社交平台"脉脉"上发表了关于柳某所在公司的言论。 这引发了柳某的共鸣,他在评论区回复道:"加班已成文化,且不给加班费,不自愿加班就在大会阴阳怪气,然后调你去外地出差分配不合理任务。" 显然,柳某对公司的加班文化颇有微词,他认为公司强制加班,却不支付加班费,甚至还会以调派外地出差等方式变相惩罚不愿加班的员工,这种做法在许多公司中并不罕见,但对于年轻员工来说,无疑是难以接受的。 然而,柳某并没有就此停止,在回复另一位用户时,他更是直言不讳地批评了公司的管理层啥也不懂的是门外汉,只会纸上谈兵,总是搞无效加班和形式主义,然后强制员工无效加班配合表演给老板看。 这番言论无疑触及了公司的敏感神经,柳某不仅批评了公司的加班文化,还直接指责管理层无能,认为他们只会搞形式主义,不懂得真正的业务管理,这种尖锐的批评,即便在私下场合也足以引起争议,更何况是在公开的社交平台上。 公司很快发现了柳某的这些言论,2022年6月23日,公司根据内部规章制度,发布了《关于员工违反相关规定的处罚通报》。 通报中指出,柳某在脉脉公众平台上发表的言论有损公司形象及声誉,违反了公司《员工手册》第五章规定,,属于严重违纪行为。,经公司讨论决定,对柳某进行辞退处理。 次日,公司通过电子邮件向柳某发送了《解除劳动关系通知书》,正式通知他于2022年6月24日解除劳动关系,公司的这一决定,无疑给柳某带来了巨大的打击。 面对突如其来的解雇,柳某并不认同公司的处理方式,他认为自己所发表的言论虽然有些措辞不当,但并未超过公民行使言论自由的边界。 他强调这些言论是事出有因的,而且他在发表后很快就删除了,并未产生严重的不良影响和后果,在柳某看来,公司的做法显然超过了合理限度,属于违法解除劳动合同。 此外,柳某还提出劳动者的辛勤劳动应当被尊重,公司所推崇的加班文化,与国家倡导的健康和谐可持续的社会主义劳动关系不符,这一观点触及了当前中国职场中普遍存在的问题,引发了更广泛的社会讨论。 不甘心就此失去工作的柳某决定通过法律途径维护自己的权益,2022年6月30日,他向劳动仲裁委员会提交了申请,要求公司支付违法解除劳动合同赔偿金117284元。 然而,仲裁结果并不如柳某所愿,2022年9月1日,仲裁裁决驳回了柳某的请求,面对不利的仲裁结果,柳某选择继续抗争,将案件诉至法院。 在一审中,法院认为柳某的言论确实给他人留下了公司的不良印象,公司的解除行为是合法的,因此,法院不支持柳某关于违法解除劳动合同赔偿金的主张。 不服一审判决的柳某随即提起上诉,在二审中,法院再次审理了这起争议案件,经过仔细审查,法院再次认定柳某的行为已符合公司规定的严重违纪行为,公司解除双方劳动合同并无不当。 最终,二审维持了原判。 这个案例引发了人们对中国职场加班文化的思考,柳某在言论中提到的"无效加班"、"形式主义"等问题,在许多公司中确实存在。 过度加班不仅影响员工身心健康,也可能降低工作效率,如何建立合理的工作制度,既保证工作效率,又尊重员工权益,是每个企业都需要面对的课题。 此外,这个案例也凸显了企业内部沟通机制的重要性,如果公司能够建立畅通的沟通渠道,让员工有机会表达自己的意见和不满,或许就不会出现员工在公共平台上发表负面言论的情况。 总的来说,这起案件提醒了我们,在职场中表达观点时需要谨慎,同时也呼吁企业在制定规章制度时,要充分考虑员工的合法权益,只有双方互相理解、共同努力,才能营造出一个和谐健康的职场环境。