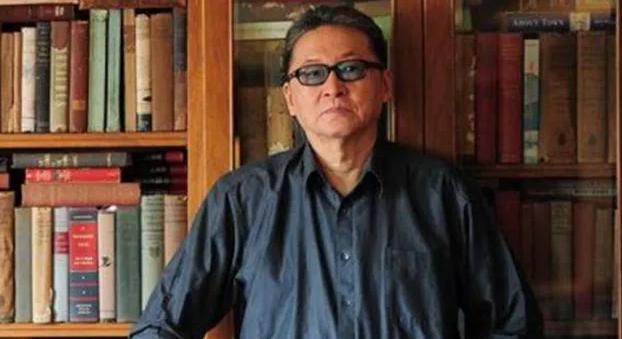

李敖:初见三毛很友善,但我对她印象欠佳!那次,三毛兴致勃勃地向李敖分享她去非洲沙漠的经历,她说:“我去沙漠是为了帮助那里的黑人!”李敖反问道:“你为什么不去帮助活在黑暗中的中国人呢?他们是你的同胞,也需要你的帮助啊!” 三毛顿时语塞,半天说不出一句话。 (信源:三毛:别人笑我太疯癫,我笑他人看不穿——读者2020-02-02) 李敖,一个以“骂人”著称的文化名人,他的言辞像一把锋利的刀,剖开时代的光鲜,直指人心深处的虚伪。 他批判金庸武侠小说的“流俗”,他质疑王菲情感世界的“虚无”,他更将矛头指向了那个年代的文艺女神——三毛。 李敖对三毛的批判,并非单纯的个人恩怨,而是两种价值观的碰撞。 李敖,崇尚理性,批判虚无,他映照出时代的精神症候;而三毛,则代表着一种浪漫的理想主义,她用文字编织梦想,为无数读者带来温暖和慰藉。 李敖曾评价三毛“把自己落在框子里”,这个“框子”便是三毛构建的浪漫世界。 在李敖看来,三毛的作品充斥着对爱情的过度渲染,将自己困在了一个不切实际的幻想之中。他质疑三毛远赴非洲沙漠的动机,认为她并非真心实意帮助他人,而是一种“作秀”。 然而,三毛的追随者们并不认同李敖的观点。 他们认为,三毛的作品真实地反映了她对生活的热爱和对自由的渴望。她笔下的撒哈拉沙漠,并非苦难的象征,而是一片充满希望和生机的土地。 李敖与三毛,一个是批判者,一个是理想者,他们站在不同的立场,用不同的方式诠释着人生的意义。 李敖的批判,尖锐而深刻,他撕开了理想主义的面纱,迫使人们直面现实的残酷;三毛的追求,则像一束光,照亮了现实的灰暗,为人们带来希望和力量。 不可否认,李敖的批判并非毫无道理。 三毛的作品中,确实存在着对现实的过度美化。她笔下的爱情,纯粹而美好,却少了些许现实的温度。然而,正是这种“不切实际”的浪漫,打动了无数读者的心。 在这个日益理性化的时代,人们需要一种精神寄托,需要一种超越现实的力量。 三毛的作品,恰好满足了人们的这种需求。她用文字构建了一个乌托邦,让人们在现实的重压下,依然能够感受到温暖和希望。 李敖和三毛,代表着两种不同的价值取向。李敖的批判,是对现实的清醒认识,是对虚无的无情揭露;而三毛的追求,则是对理想的执着,是对美好的热烈向往。 在现实生活中,这两种价值观并非水火不容。我们需要李敖式的批判精神,去伪存真,认清现实;我们也需要三毛式的理想主义,去追求美好,点亮希望。 批判与追求,理性与感性,它们共同构成了这个世界的多元化。我们需要学会在批判中反思,在追求中成长。 李敖对金庸的评价,同样引发了广泛的争议。他认为金庸的武侠小说,虽然塑造了许多经典的人物形象,但本质上仍然是“流俗”的,无法真正指导人们的生活。 李敖的这种观点,体现了他对现实的关注。他认为,文学作品应该反映现实,引导人们思考,而不是让人沉迷于虚幻的江湖世界。 金庸的支持者们则认为,武侠小说作为一种文学类型,自有其存在的价值。金庸的作品,虽然以虚构的江湖为背景,却融入了许多现实的元素,例如历史、文化、人性等等。 更重要的是,金庸的作品传递了一种积极向上的价值观,例如侠义精神、爱国情怀等等。这些价值观,对于现实生活仍然具有重要的意义。 李敖对王菲的评价,则更多地集中在她的情感生活上。他认为,王菲作为一名佛教徒,却在感情生活中表现得过于“随性”,这与佛教的教义相违背。 李敖的这种评价,再次体现了他对“真实”的追求。他认为,一个人无论从事什么职业,信奉什么宗教,都应该言行一致,表里如一。 王菲的粉丝们则认为,李敖的评价过于苛刻。他们认为,王菲的感情生活是她的个人隐私,不应该成为被攻击的对象。 更何况,佛教也并非要求信徒完全放弃七情六欲,而是要以一种平和的心态去面对生活中的各种挑战。 李敖的批判让我们看到,即使是那些被奉为偶像的人物,也并非完美无瑕。 而那些被李敖批判的对象,他们的人生选择和价值观,也引发了我们对自身和社会的思考。 在李敖的批判声中,我们听到了一个时代的声音,也看到了一个时代的印记。