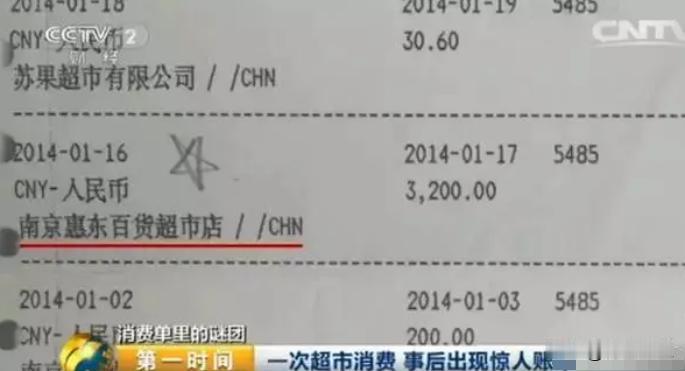

“想白嫖?”2014年,南京一大爷在超市刷卡买了一瓶价值32元的白酒,事后第二个月大爷才发现被收费了3200元!可等大爷回到超市,要求退款,超市却一口咬定说大爷就是消费了3200元,还说:“小票已经签过字了,不可能退!”大爷理论无果后,将老板告上法庭! 2014年年初,62岁的王大爷像往常一样来到家附近的便利店买酒,他拿起一瓶售价32元的白酒,准备用信用卡支付。 王大爷平时就喜欢刷卡,觉得既方便又能积分,可他没想到,这次的小额消费会给他带来这么大的麻烦。 王大爷的眼睛不太好使,患有视力障碍,他听见老板说了声"32",就直接在POS机上输入密码签了字,拿着酒回家了,当时他也没多想,毕竟买个酒而已,能出什么问题呢? 可问题偏偏就出在这里,一个月后王大爷收到了信用卡账单,他习惯性地翻看账单,突然发现有一笔3200元的消费记录。 这可把他吓了一跳,这笔钱都快赶上他一个月的退休金了,王大爷仔细回想,发现这笔消费正是那天在便利店买酒的时候产生的。 他百思不得其解,明明只买了一瓶32元的酒,怎么会变成3200元呢? 带着满腹疑问,王大爷再次来到便利店,他希望能和老板沟通,弄清楚到底是怎么回事,一开始,便利店老板还算客气,说需要查查情况,如果真的多收了钱会退还的。 王大爷心里稍微安心了点,觉得事情应该能圆满解决,可没过多久,便利店老板就打来电话,态度来了个180度大转弯,老板坚称王大爷当天确实消费了3200元,还说他买了两箱酒和两条烟。 这下可把王大爷给整懵了,他明明记得自己只买了一瓶酒,怎么可能一下子买这么多东西?而且就算是买了,他也不可能完全没印象啊。 王大爷再次找到便利店老板理论,老板拿出了一张有王大爷签名的小票,说这就是证据,王大爷一看,确实是自己的签名,可他还是坚持自己只买了一瓶酒。 眼看着双方各执一词,王大爷提出要看监控录像,可让他更加疑惑的是,恰好他买酒那几天的监控录像不见了,老板解释说是设备问题,可这解释怎么听都有点牵强。 事情到了这一步,王大爷觉得自己可能是真的被坑了,他退而求其次,提出只要求退还一半的金额,可老板依然不为所动,坚持认为消费金额没有问题。 无奈之下,王大爷决定走法律途径解决问题,他以不当得利为由,将便利店老板告上了法庭,要求返还多收的3168元。 法庭上,王大爷出示了自己的视力残疾证,解释自己当时因为看不清楚,才会在没有仔细核对金额的情况下就签字。 而便利店这边,却拿不出购物小票和完整的监控录像来证明王大爷确实买了那么多东西。 法官要求便利店提供当天的流水账,但老板却称自己是小本经营,没有保存这些记录,这个解释显然让法官不太满意,毕竟作为一个正常经营的商户,怎么可能连基本的账目都不记录呢? 经过详细审理,法院认为便利店方面举证不力,虽然有王大爷的签名,但考虑到王大爷的视力问题,以及便利店无法提供其他有力证据,最终判决便利店返还王大爷3168元。 便利店老板不服判决,提起上诉,但二审法院经过审理后,依然维持了原判,至此这场持续了近一年的消费纠纷终于画上了句号。 这起看似普通的消费纠纷,实际上反映了很多值得我们深思的问题,首先它暴露了消费过程中存在的信息不对称问题。 作为消费者,特别是像王大爷这样的老年人,在面对商家时往往处于弱势地位,他们可能因为各种原因无法及时、准确地获取交易信息,从而容易遭受损失。 其次,这个案例也提醒了我们在日常消费中要提高警惕,特别是在使用信用卡等非现金支付方式时,一定要仔细核对金额,保留好购物小票等凭证,如果当时王大爷能够仔细核对金额并保留小票,也许就不会发生后续的纠纷。 对于商家而言,这个案例也警示商家们要诚信经营,规范管理,要建立健全的账目管理系统,妥善保存交易记录和监控录像等证据。 同时,在处理消费纠纷时要本着尊重消费者、解决问题的态度,而不是一味地对抗。 总的来说,这起看似普通的消费纠纷背后,折射出的是整个社会在消费领域还存在的诸多问题,它提醒我们,无论是消费者、商家还是监管部门,都需要在各自的角色中承担起应尽的责任,共同努力构建一个更加公平、更加透明的消费环境。 只有这样,我们才能真正实现消费者权益的有效保护,推动整个社会的诚信建设,让每一次消费都能成为愉快的体验,而不是潜在的纠纷源头。 对此,大家对这件事有什么想说的呢?