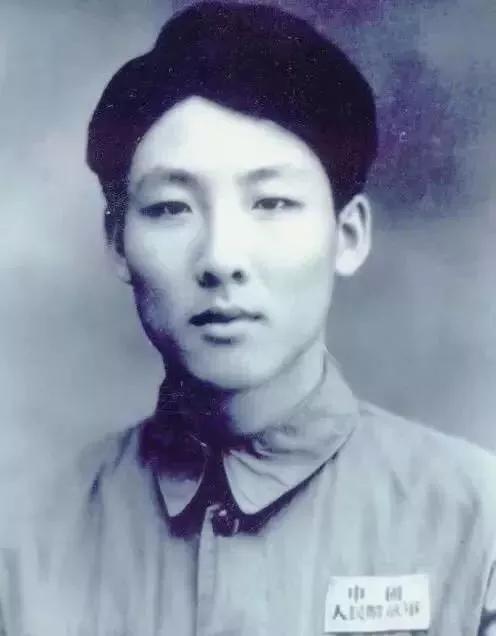

1950年的元宵节,准备回家的孙家栋,发现食堂竟然有红烧肉,便决定吃碗红烧肉再走,却没想到因一碗红烧肉改变了人生。 在那个物资匮乏的年代,红烧肉是难得的佳肴。孙家栋在食堂排了足足一个小时,终于领到了一碗。就在这个时候,校领导突然通知了空军招募的消息。孙家栋没有多想,当即决定报名。对他来说,国家的召唤超越了所有个人的计划和愿望。那一天的选择,是他与中国航天事业长久缘分的起点。 很快,孙家栋和其他通过选拔的同学一起登上了前往北京的列车。然而,等到了北京之后,原本以为可以成为飞行员的他们,才发现空军需要的更多是技术人才,而非飞行员。许多同学在了解真相后心生退意,但孙家栋决定留下来,他觉得,只要国家有需要,无论研究什么,都值得投入精力。 不久之后,孙家栋被选派到苏联茹科夫斯基工程学院学习。在那个陌生的国度,孙家栋学习飞机制造,专心钻研先进技术,虽然异乡求学的日子并不轻松,但他始终不忘肩负的使命。数年的刻苦学习,使他成为那个年代里罕见的高水平科技人才。他以满分成绩毕业,甚至获得了象征着学术最高荣誉的“斯大林金质奖章”。 在那样一个国际关系紧张的背景下,这个奖章意味着他可以轻松留在苏联从事科研工作,拥有稳定且优渥的生活。然而,他却放弃了这样的机会,毅然决定回到刚刚走出战火的祖国。对于他来说,中国的召唤比任何外来的优厚待遇都更加重要。 回到祖国后,孙家栋进入了钱学森负责的国防部第五研究院。那是中国导向性飞弹研究的起点。彼时,苏联的援助突然中断,许多支援科学家撤离,甚至带走了部分实验器材和技术资料。这一变故让研究进展一度陷入停滞。 面对这样的困境,孙家栋并没有放弃,而是全身心地投入到技术攻关中。他常常白天翻译俄文资料、对接实验数据,晚上则独自待在图书馆查阅资料到深夜,饿了就啃几口馒头。实验室中,灯光下他的身影成了夜晚的常客。正是这种坚韧不拔的精神,使他和团队逐渐突破了一个又一个技术难题,推动了导弹研究的进程。在无数个挑灯夜战的日子里,他一步步走在了中国导弹研究的前列。 1967年,国家决定加快人造卫星的研制,钱学森提名孙家栋担任东方红一号卫星的总体设计负责人。与此前研究导弹不同的是,卫星工程是全新的领域,没有任何参考的成功经验,也没有任何现成的技术可以借鉴。 东方红一号的研制过程中,困难重重。卫星设计方案的推敲与修改,每一个细小的改动都可能导致整体失衡。孙家栋提出了简明的12字方针,“上得去、听得见、抓得住、看得见”,这是对中国卫星首次飞天的基本要求。 1970年4月24日,随着火箭的轰鸣声,东方红一号顺利升空。它的成功发射标志着中国在太空领域迈出了历史性的一步。孙家栋和他的团队在经历了无数的艰辛和挑战后,终于迎来了激动人心的时刻。卫星在太空中播放的《东方红》乐曲,传遍了整个中国,也传向了世界。 如果说东方红一号是孙家栋航天事业中的一次高峰,那么北斗导航系统的建设则是他又一次跨越性的挑战。 上世纪90年代,中国决定自主研发自己的卫星导航系统。65岁的孙家栋再度接受任务,担任北斗系统的总设计师。此时,他已是年过花甲的老人,但在他心中,科技自主的信念从未衰减。 北斗系统的目标是实现全球覆盖,彻底摆脱对国外导航系统的依赖。为了确保系统的自主可控,孙家栋带领团队夜以继日地攻克技术难关。即使在身体健康状况恶化的情况下,他仍然亲自前往发射现场,密切关注每一个技术细节。团队在他的带领下,逐步完成了北斗卫星的全球组网。 如今,北斗系统已经成为世界一流的卫星导航系统,在全球范围内为中国和世界提供精准的导航服务。 2004年,75岁的孙家栋再次出任中国探月工程总设计师。中国的探月工程,是从近地轨道向深空探索的一次重大跨越。这一挑战前所未有,月球轨道与地球轨道之间的巨大距离,使得每一步都充满风险。 孙家栋带领团队研究月球轨道的细微差异,反复推敲探测器的设计方案,将每一个细节都尽量做到完美。正是这种精益求精的态度,推动了中国探月计划的顺利实施。嫦娥探测器的成功发射,让中国人古老的“揽月”梦想变成了现实,也让中国在全球深空探索领域占据了重要一席。 孙家栋的一生,可以说是中国航天事业从无到有、从弱到强的一个缩影。即使在年逾九旬之际,他仍然关注着中国航天事业的发展。2019年,孙家栋被授予“共和国勋章”,这是对他几十年默默奉献的最高褒奖。然而,在他看来,这个荣誉不仅仅属于他个人,更属于一代代无私奉献的中国科学家和建设者。 在孙家栋的身后,中国的航天事业依然在快速前进。正如他所期待的那样,新时代的航天人正在接力,将更多的中国星送入浩瀚宇宙。孙家栋所走过的每一步,都深深地烙印在中国航天的发展史上,而他的精神也将继续激励着无数后来者,继续探索那片无垠的星空。 (素材来源:广州日报——“两弹一星”功勋科学家孙家栋:六十载不变航天报国心)