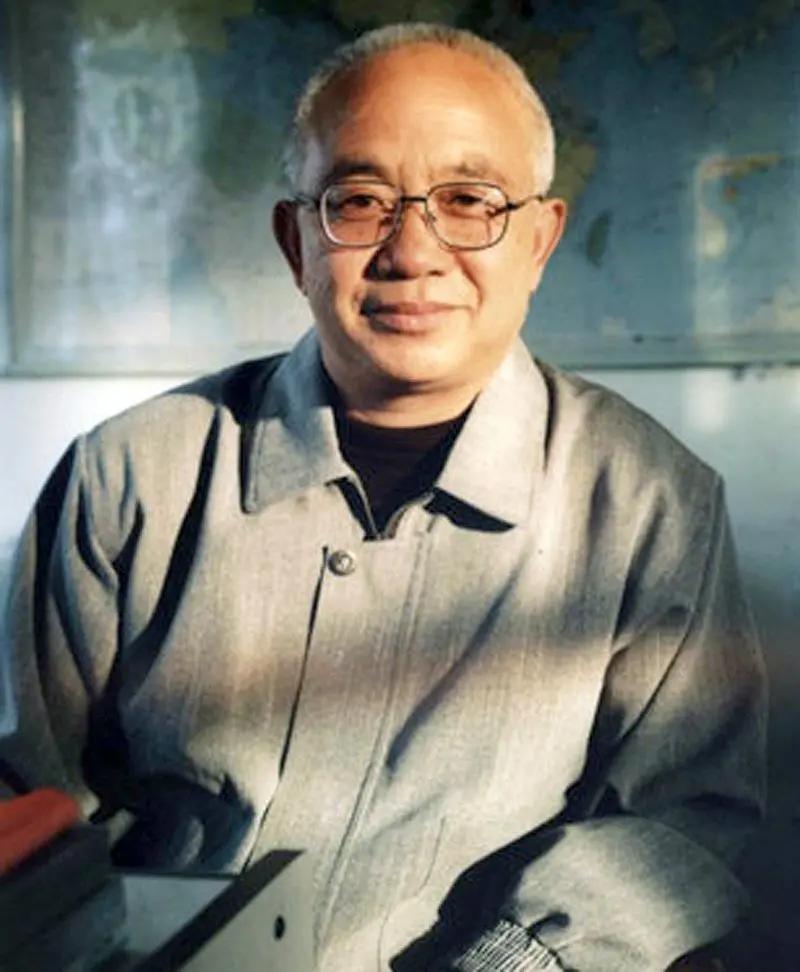

1990年,49岁的核武器研制专家魏世杰退休,带着妻儿返回家乡,没想到,妻子和女儿竟接连要自杀,背后原因令人动容。 1950年代末,中国正面临着国际社会的核技术封锁,来自美苏两大超级大国的威胁更是无处不在。那个年代,国防建设成为国家的头等大事。 在这个大背景下,怀揣爱国热忱的魏世杰从山东大学物理系毕业,正值国家招募核武器研究人员。魏世杰没有过多犹豫,毅然加入了这支队伍。正如他后来回忆时所说,他当时写下的唯一一句誓言就是“到最艰苦的地方去,到祖国最需要的地方去”。 青海的高原戈壁是中国核武器研究的基地之一,魏世杰从没想过,这个位于青藏高原的偏远之地将是他接下来几十年工作的主要场所。 当他初次踏上这片土地时,迎接他的只有荒凉的戈壁和刺骨的寒风。高海拔带来的严重缺氧让他和同事们无法在正常环境下工作,他们不得不时常吸氧,以保持工作效率。当地气候恶劣,水在80度就沸腾,馒头总是蒸不熟,吃饭时,空气中的风沙扑面而来,每一口饭都夹杂着土。 这种环境常人难以忍受,但魏世杰和他的一万多名科研同仁都在这里一待就是几十年。他们隐姓埋名,从事着最高机密的工作,甚至不知道自己到底在研究什么,唯一清楚的是,他们的工作关乎国家的未来和安全。 1969年11月14日,在一次核试验中,魏世杰的四名同事不幸遇难,他们的身体瞬间被炸得粉身碎骨。魏世杰清晰记得,当他赶到现场时,什么也看不见,现场只剩下一片狼藉。这场事故给他带来了巨大的心理冲击,但他没有退缩。 这不仅是因为那时的科研环境下,任何退缩都意味着失败,更因为他心里始终怀有一个信念:这是为了祖国的安全,是为了防止中国被其他大国威胁。他必须继续坚守。 尽管研究中的风险时刻存在,但正是这群科学家们的坚韧不拔和不畏艰险,最终推动了中国核武器研制的成功。1964年10月16日,中国第一颗原子弹成功爆炸,标志着中国正式进入核武器大国的行列。 三年后,中国第一颗氢弹空爆试验成功,再次震撼了世界。魏世杰和他的同事们为这些伟大的时刻付出了无数的心血,但他们从未为这些成就感到沾沾自喜。在青海的戈壁滩上,尽管振奋人心的消息不断传来,但基地里的科研人员们依旧保持着沉默的习惯,不谈工作,不分享喜悦。他们彼此心照不宣,知道自己的工作已经为国家贡献了最重要的成果。 长期的科研工作也让魏世杰失去了与家人相处的宝贵时间。他的妻子和两个孩子长期生活在山东的老家,彼此的见面次数屈指可数。他三年才能回家探亲一次,每次回家,孩子们都几乎认不出这个陌生的父亲,等到熟悉了没几天,他又要匆匆离开。 对于魏世杰来说,这是一种无法弥补的遗憾,但在那个年代,家庭和工作的取舍似乎没有任何余地。他的妻子曾多次陪他走到火车站,看着他离去的背影,忍不住一路哭泣,但她始终理解丈夫的选择。魏世杰每一次离别,心中充满了愧疚,但他始终无法放下肩负的责任。 1990年,魏世杰在核武器研究领域取得了巨大的成就,完成了他在科研方面的使命,他决定回到家乡与家人团聚。他原本以为,接下来的人生将是平静而美好的退休生活,他可以弥补过去多年对家人的亏欠,然而,命运对他的安排却远非如此。 他的儿子在出生不久后被确诊为先天智力障碍,智力水平仅相当于六七岁的儿童,无法自理,生活中常常出现各种问题。更为糟糕的是,魏世杰的女儿后来被诊断为精神分裂症,时常感到幻听,需要时刻有人陪伴。 接二连三的打击让魏世杰的妻子无法承受,她也患上了严重的精神疾病,并多次试图自杀。魏世杰刚刚回到家乡,本该享受天伦之乐的生活瞬间被一场接一场的家庭灾难打破。 面对接踵而来的不幸,魏世杰没有怨天尤人。他始终保持着乐观和坚韧的心态,承担起了照顾妻子和两个孩子的责任。他不止一次地将自杀的妻子从死亡线上救回,深知她心中满是无助和绝望。妻子曾奄奄一息地告诉他,她不忍心看到他过得如此疲惫,但魏世杰知道,自己不能倒下。 在这样的困境中,魏世杰依旧没有停止自己的工作。尽管每天的生活琐事让他精疲力尽,但他总会挤出时间,继续写作和科普演讲。他把自己的亲身经历和核武器研制的故事写成了长篇纪实小说《禁地青春》,记录了那段艰苦卓绝的科研岁月和无数科研人员的牺牲。 魏世杰不仅在写作中寻找精神的力量,还走到学校的讲台上,为无数年轻人进行科普演讲。他用自己的人生故事和科研经历,激励下一代投身科学事业,为国家的繁荣和发展贡献力量。每当他站在讲台上,看到台下的学生们眼中闪烁的光芒,他的心中总会升起一股满足感。他深知,自己的这些努力并不是为了自己,而是为了让更多的年轻人了解那段隐秘的历史,感受到科研的力量和使命感。 如今,83岁的魏世杰依然每天坚持下楼运动,照顾着两个孩子,生活虽然艰难,但他从未抱怨过命运的不公。他认为,生活中的苦难与幸福就像硬币的两面,都是不可避免的组成部分。他早已学会与苦难握手言和,把它们视作生活的一部分。