“舞台上第一次演毛主席时,毛主席还健在,看完后毛主席说了什么?”1951年,北京人民艺术剧院准备排演一出名为《长征》的新话剧。

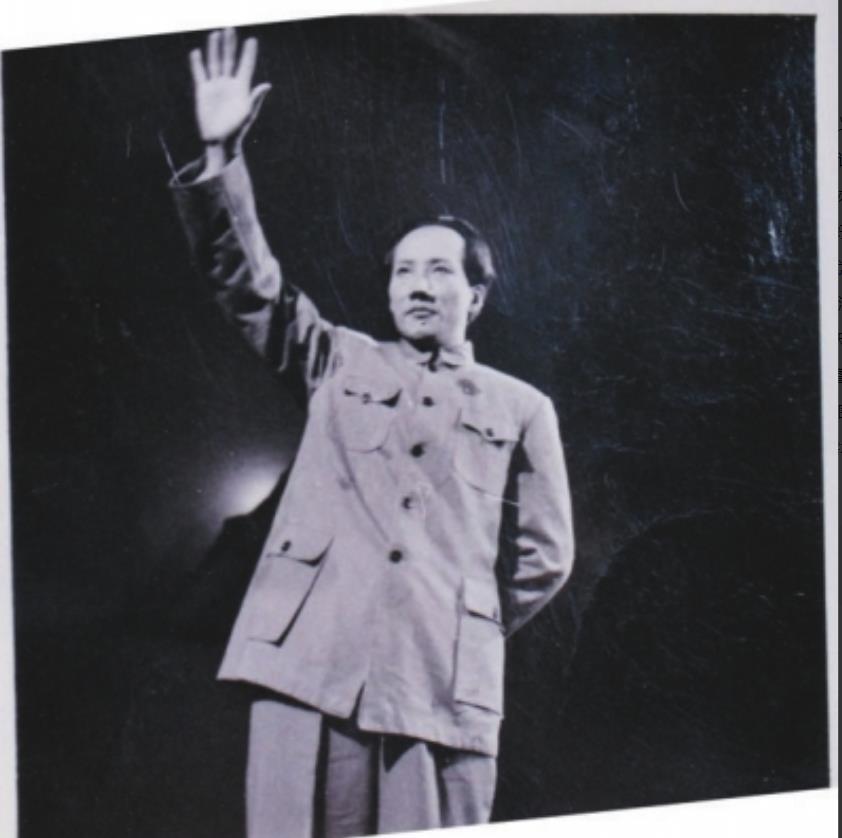

一场轰动全国的话剧演出,一个年轻演员因一个特殊的角色,而家喻户晓。这个角色不是别人,正是我们伟大领袖毛主席。

1951年,建军节前夕,一出名为《长征》的大型歌剧,在北京人民艺术剧院公演了。这出戏可谓是气魄非凡,壮怀激烈,把红军二万五千里艰苦卓绝的伟大长征,重现在了舞台之上。

观众们看到毛主席第一次在舞台上亮相时,全场响起了雷鸣般的掌声,欢呼声、喝彩声此起彼伏,热烈的气氛,让人感受到了观众对领袖的无比崇敬和衷心爱戴。

这出戏的创作者是著名的女剧作家李伯钊,她是杨尚昆的夫人,也是一位经过长征洗礼的老革命。不过,她当时有一个大胆的想法,那就是将毛主席的形象“搬”上荧幕。在那个年代,毛主席的形象从未出现在舞台上,可想而知,这是一件前所未有的大事!

在准备工作进行得如火如荼时,李伯钊面临了一个难题——谁来扮演毛主席呢?

正当她焦头烂额时,有人给了她一个线索。有剧院正在排练话剧《龙须沟》,可以去那里看看。

于是之就这样进入了李伯钊的眼帘,当时为了更好的饰演角色,他剃掉了自己的额头上的一些头发,只留了一个背头。

后来,因为他的一张试装照,被冲洗的模糊了,才让李伯钊发觉了这一十分与毛主席形象“贴合”的于是之。因此,这一角色饰演的任务,就交给了于是之。

不过,这部《长征》戏,主席并没有多少戏份,就连台词,也只有一句。但观众却不在乎,他们只是想要一睹“毛主席”的风采,如此便心满意足了。

而大家为了让于是之找到主席的那种感觉,全组上下更是竭心尽力。

此外,剧院还给于是之放映了一部关于毛主席的纪录片,让他观摩毛主席当时在火车站,接待宋庆龄时的场景。

但令于是之永生难忘的是1951年的一天,他亲眼见到了毛主席本人。当天,毛主席在中南海勤政殿,会见了签订西藏和平解放协议的代表团。这个仪式需要乐队伴奏,而乐手们正是来自北京人艺。

于是之就被安排扮成军乐队队员,站在离毛主席很近的位置。整个仪式过程,他都看得一清二楚,亲身感受到了伟大领袖的风采和魅力。

他后来更是在日记中写到:“毛主席的气魄大,主要表现在他总让人感觉,是在想着一件更久远的大事情。”他还记录了毛主席抚摸下巴、双手背后等一些细节动作。

就这样,通过不懈的学习、观摩和练习,他逐渐找到了塑造毛主席形象的感觉。

渐渐地,他不仅在表演上有了很大进步,在生活中也常常沉浸在“领袖”的氛围中。他会大踏步走进屋里,一言不发地坐在桌前或看书写字,那份威严让同屋的人也不敢打扰。

经过半年多的精心准备,1951年8月1日,歌剧《长征》终于正式首演了。当晚,刘少奇、周恩来、朱德等党和国家主要领导人都来观看了演出。

后台的工作人员无不激动万分,焦菊隐更是坐立难安,一直等到“毛主席”上场后,听到观众热烈的掌声,看到领导们笑逐颜开的样子,他这才松了一口气。可见,于是之的表演,获得了观众的一致好评。

不过,毛主席亲自观看了这出戏后,才得知,他的扮演者就是于是正,而这个人就是《龙须沟》里的程疯子,这时,他更是幽默地说道:“那很好嘛,干革命就要有种‘疯子’精神哩!”除此之外,还给出了中肯的意见。

他认为,不应该只塑造他一个人的形象,党内有那么多优秀的同志,许多人更是牺牲了宝贵生命,戏剧作品应该反映出整个革命队伍的集体英雄主义精神。

得到这一意见后,李伯钊决定将歌剧改编为话剧,从而让更多革命领导人的艺术形象,展现在舞台之上。

不得不说,那个年代的演员确实可嘉。即便只是分饰一个小小的角色,哪怕出场时间只有几分钟,但他们依旧懂得虚心学习、兢兢业业。

正是有了这份执着的艺术追求、一丝不苟的工作态度,才铸就了一代又一代优秀演员的精神丰碑。这,也正是我们这一代人,应该学习和传承的宝贵精神财富。

参考资料:毛泽东评舞台上的“毛泽东” | 上海文汇报;1951年,于是之塑造舞台上第一个毛主席形象《 中华读书报 》