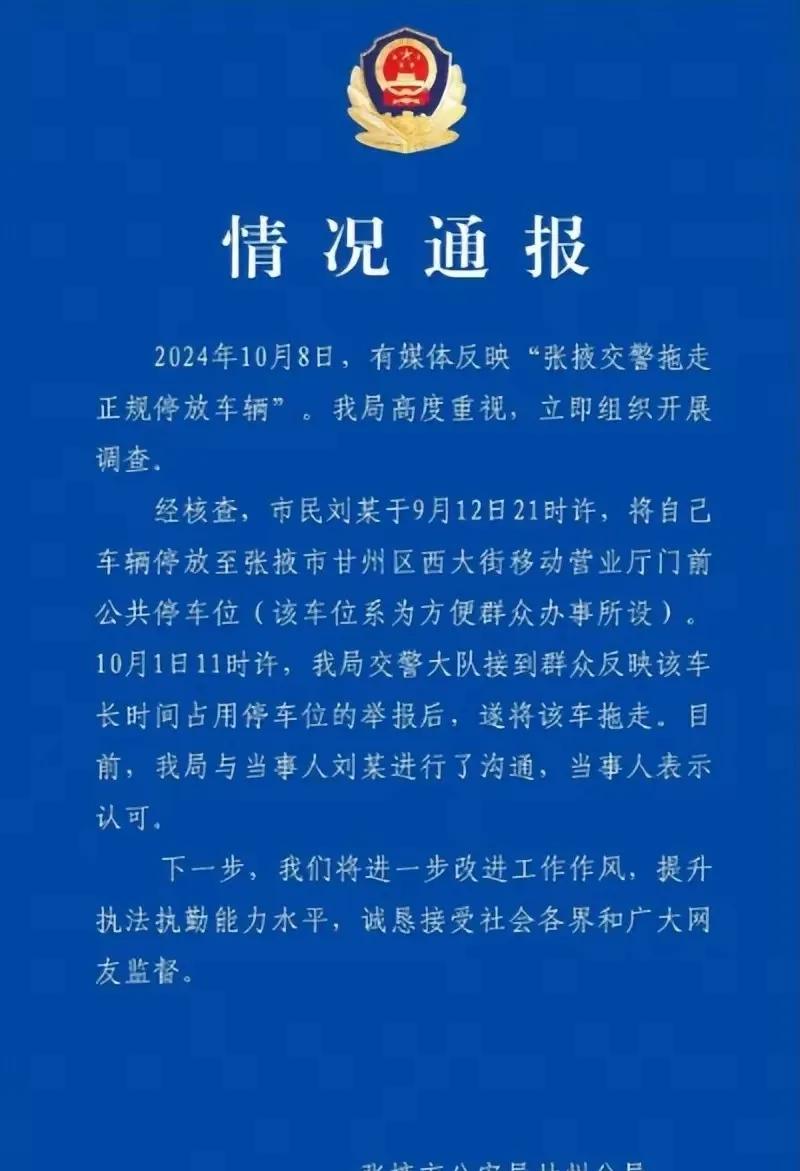

“我车停在正规车位,凭什么被拖走?”甘肃男子怒气冲冲地质问交警,可得到的回答却让他气炸了!“是领导让拖的!”,交警面无表情地回应,一句简单的“领导”,却让这起事件充满了戏剧性,究竟是什么原因让领导下令拖车?事情的真相远比想象中更离奇…… (消息来源:华商报) 十一长假,本该是放松身心的好日子,谁成想,甘肃的张先生(化名)假期结束后准备开车上班,却发现自己的爱车不翼而飞了。一番折腾,最后在交警队找到了自己的车,原因竟然是“违停被拖”。 这可让张先生懵了,自己的车可是停在了正规车位,怎么就成违停了?交警的回复更让他哭笑不得:“领导让拖的”。 这句回应,瞬间在网络上炸开了锅。“领导”和“法律”,到底哪个才是执法的依据?这一事件,也引发了人们对于公共资源使用和执法边界更深层次的思考。 “我的车位我做主”? 张先生认为,自己将车停放在中国移动营业厅门口的停车位,是完全合理合法的。毕竟,那里划着清晰的车位线,没有任何禁停标识。在十一假期期间,他也只是把车停放在那儿,并没有挪动,这怎么就成了“违停”呢? 但随着事件的不断发酵,更多信息浮出水面。 原来,张先生和刘先生停车的地方,虽然是正规停车位,但却并非可以随意长期占用的“私人领地”。 张掖公安局发布的情况通报显示,张先生的车辆从9月12日晚9点就开始停放在中国移动营业厅门口,直到10月7日才被拖走,前后停放了将近20天。 而刘先生的情况也类似,他的车辆从9月12日就停放在移动营业厅门口,直到10月7日才被拖走,同样停放了很长时间。 这两起事件中,两位车主都将免费的公共停车位当成了自己的“私家车位”,一停就是十多天,甚至整个假期都没有挪动过。这种做法,无疑侵占了其他需要使用停车位的市民的权益。 试想一下,如果每个人都像他们这样,把公共停车位当成自家车库,长期占用,那么其他需要临时停车办事或者消费的市民,该把车停到哪里呢? “一刀切”还是“人性化执法”? 虽然两位车主长期占用公共停车位的行为的确不妥,但交警部门在处理过程中,也暴露出一些问题。 “领导让拖的”,这句回应显然过于简单粗暴,不仅没有解释清楚拖车的原因,反而给人一种“人治”而非“法治”的感觉,损害了执法部门的公信力。 在拖车之前,交警部门是否可以先尝试联系车主,给予其挪车的机会?如果能够在执法过程中更加人性化,多一些沟通和解释,或许就能避免很多不必要的矛盾和争议。 公共资源,如何才能“雨露均沾”? “男子车停正规车位被拖走”事件,看似是一件小事,但却折射出公共资源管理和执法过程中存在的诸多问题。 在公共资源有限的情况下,如何平衡个人权利与公共利益,如何规范执法程序,如何提升公民的公德意识,都是需要我们认真思考和解决的问题。 建立完善的公共资源管理制度,是解决问题的关键。 一方面,要明确公共资源的管理权限和使用规则,制定合理的收费标准和占用时间限制。对于长期占用公共资源的行为,要依法进行处罚,不能让“会哭的孩子有奶吃”。 另一方面,要加强公共资源管理的宣传力度,提高公众对相关法规的认知度,让大家明白,公共资源并非“无主之地”,而是“人人有份”的宝贵资源,需要我们共同维护和珍惜。 强化执法程序的规范和监督,也是不可或缺的一环。 执法部门在行使公权力时,要做到有法可依、有法必依、执法必严、违法必究。在处理类似事件时,要严格按照法定程序进行,做到公开透明、公正公平,避免“选择性执法”和“关系执法”。 同时,要建立健全执法监督机制,鼓励公众参与监督,对执法过程中出现的违法违规行为,要及时进行调查处理,维护法律的尊严和公信力。 提升公众的公德意识,是解决问题的根本途径。 公共资源是属于全体社会成员的共同财富,每个人都有权利使用,但也有义务维护。 在使用公共资源时,要多一些换位思考,不要只顾自己方便,而损害了他人的权益。要自觉遵守公共秩序,维护公共利益,共同营造一个文明和谐的社会环境。