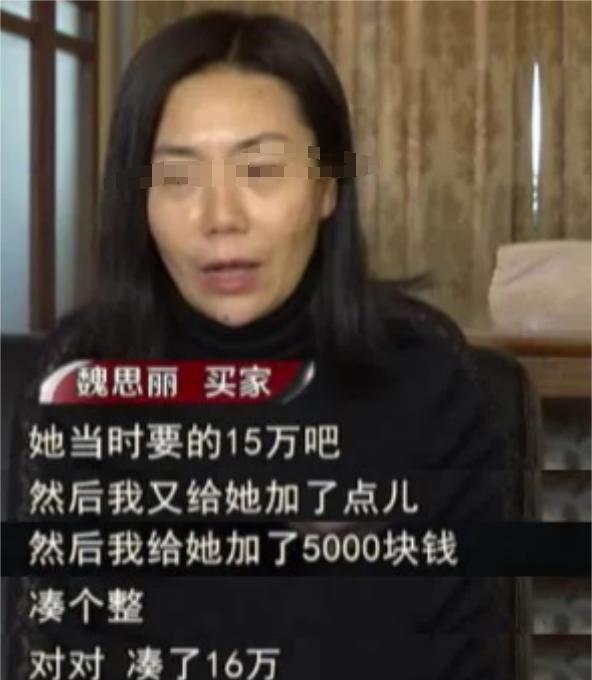

2003年,李女士家境拮据,丈夫重病,生活的重担压得她喘不过气。无奈之下,她决定将家中两栋老宅变卖,换取救命钱。而彼时的魏女士,退休在家,手里有点闲钱,一直琢磨着找机会投资。看到报纸上的售房信息,她敏锐地察觉到这片区域未来的发展潜力,于是果断出手,以16万的价格买下了李女士的旧宅。 (消息来源:法治天下) 交易完成后,魏女士投入了大量资金和精力,将原本破败不堪的房屋翻修整建,使之焕然一新。而李女士则带着卖房款,带着对未来的希望,搬离了这片承载着家族记忆的土地。 时间飞逝,转眼间15年过去。曾经的小镇,摇身一变,成了炙手可热的开发区。政府一声令下,大规模的拆迁改造项目启动,而魏女士的旧宅,恰好位于拆迁的核心区域。 命运的齿轮开始转动。根据政府的评估,这栋15年前仅售16万的旧宅,如今的拆迁补偿款高达419万!这个消息,如同平地一声雷,在小镇炸开了锅,也彻底改变了魏女士和李女士的命运轨迹。 消息传到魏女士耳中,喜悦和激动溢于言表。多年的投资眼光终于得到了回报,这笔巨款,足以让她安享晚年,过上梦寐以求的生活。 然而,事情的发展往往出人意料。李女士在得知旧宅拆迁款高达419万后,心中五味杂陈。曾经为了生活被迫低价卖房的无奈和心酸,如今都化作了悔恨和不甘。 她找到魏女士,希望能够分得一部分拆迁款。起初,她只是委婉地提出“分一点”,但遭到了魏女士的拒绝。眼见协商无果,李女士的态度逐渐强硬,最终将索要金额提高到150万。 魏女士断然拒绝了李女士的要求。在她看来,当初的交易合法合规,自己也投入了大量的资金对房屋进行改造,这笔拆迁款是她应得的回报,李女士如今的行为无异于“坐地起价”,毫无道理可言。 双方各执一词,争执不下,最终对簿公堂。 法庭上,李女士声泪俱下,控诉魏女士当年利用自己急需用钱的心理,低价购买了房屋。她还指出,根据1999年国家颁布的相关政策,城市居民不能购买农村宅基地上的房屋,因此当初的交易合同属于无效合同,房屋所有权依然属于自己。 面对李女士的指责,魏女士也据理力争。她强调,当初双方是在自愿、平等的基础上签订的合同,自己也按照合同约定支付了全款,并进行了房屋的翻修。如今房屋要拆迁了,李女士却突然反悔,想要分走大部分的补偿款,这显然不符合公平原则。 最终,法院经过审理,认为当初的房屋买卖合同确实存在违规之处,但并不影响合同的部分效力。魏女士在购房后对房屋进行了翻修,投入了大量的资金,也应享有一定的权益。 基于公平公正的原则,法院最终判决:拆迁补偿款由魏女士和李女士按照7:3的比例进行分配。这意味着,魏女士将获得293.3万元,而李女士则获得125.7万元。 这场历时数月,充满戏剧性的拆迁款之争终于落下帷幕。然而,这起案件留给人们的思考却远未结束。 在这个快速发展的时代,类似的利益纠纷层出不穷。面对巨额的利益诱惑,人性的复杂和多变暴露无遗。如何坚守诚信和道德的底线,如何在法律的框架内维护自身的合法权益,是每个人都应该认真思考的问题。 这起案件也提醒我们,法律并非冷冰冰的条文,它更像是一杆公平的秤,在维护社会秩序的同时,也尽可能地兼顾各方的利益诉求。