痛心!28岁,复旦大学博士终于找到了,可是,现在的他却已经去了另一个世界。

一、事件概述

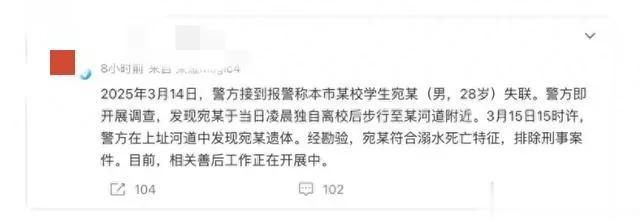

3月14日凌晨至3月15日15时许,复旦大学28岁博士宛某离世,这则消息让宛某的同学及导师痛心不已。

据宛某的同学称,宛某于3月14日凌晨离开学校宿舍,直到3月15日才被发现溺亡于某河道。宛某的离世,在校园内外引发了巨大的轰动。一个鲜活的生命,就这样悄无声息地离开了人世。

二、事件经过

3月14日下午,宛某未参加小组会议,导师和同学们发现他失踪,于是立即联系了宿管。

随后宿管调取了宿舍的监控录像,发现宛某凌晨一点回到宿舍,三点又离开了,此后便彻底失去了联系。导师和同学们焦急地寻找,并报了警。

最终,在3月15日下午,警方在河道中发现了宛某的遗体。

三、悲剧原因探析

宛某的离世,有同学到现在都不敢相信,也有校友透露,他的失联可能与论文撰写压力有关。

这么优秀的孩子,竟然因为论文就这样结束了自己的生命,让人感到惋惜。

然而,这并非个例,根据教育部2023年发布的《全国普通高校学生心理健康状况调查报告》,高校研究生群体中,焦虑、抑郁等情绪问题发生率显著高于本科生,论文压力无疑是重要诱因之一。

复旦大学,乃至全国众多高校,都面临着如何平衡学术追求与学生心理健康之间的难题。

还有一个原因可能与宛某的性格有关,据校友透露,宛某性格内敛,习惯独自承担压力。

这种性格特点,在高压的学术环境下,无疑是雪上加霜。这种性格也导致他不愿意向导师、同学、家人或专业的心理咨询师寻求帮助,最终导致悲剧发生。

这反映了现在年轻人,特别是拥有高学历的人群,在心理健康方面普遍存在的问题。

他们往往拥有较强的自我控制能力,但同时也更容易将负面情绪藏在心底,很少与外界沟通。

一位与宛某同组的同学就说道, “宛某平时很少和我们交流,他习惯了沉默”,“我们都以为这很正常。” 然而这无声的沉默,最终酿成无法挽回的悲剧。

然而,现在说什么都为时已晚,逝者已逝。

宛某的离世,在网络上也引发了网友们的关注。网友们纷纷表达惋惜之情,有网友也对高校大学生的心理健康问题表示担忧。

一位网友就说道,“我们不能只看到他们取得的成就,更要关注他们背后的付出和承受的压力。”

确实,这起悲剧为高校敲响了警钟。高校应该将学生的心理健康放在首位。

现在要求学生的德智体美劳全面发展,因此,单一的成绩考核,已经难以反映学生的全面发展了。

学校需要创造一个更包容、更温暖的学习环境,鼓励学生积极寻求帮助,而不是将压力独自承担。

宛某的离世,对每一个人来说都是一个警示。学会寻求帮助,不要将压力独自承担,积极维护心理健康,是每个人都应该重视的问题。

与其事后惋惜,不如及时行动,关注身边的人,给予他们必要的关怀和支持。

写在最后

复旦大学28岁博士跳河自杀事件,是一面镜子,他反映出了当今社会在心理健康方面的诸多不足。

我们哀悼逝者的同时更应反思当下,为避免类似悲剧的再次发生,我们还需要付出更多努力。

不知各位网友对此事怎么看?欢迎大家在评论区探讨!

评论列表