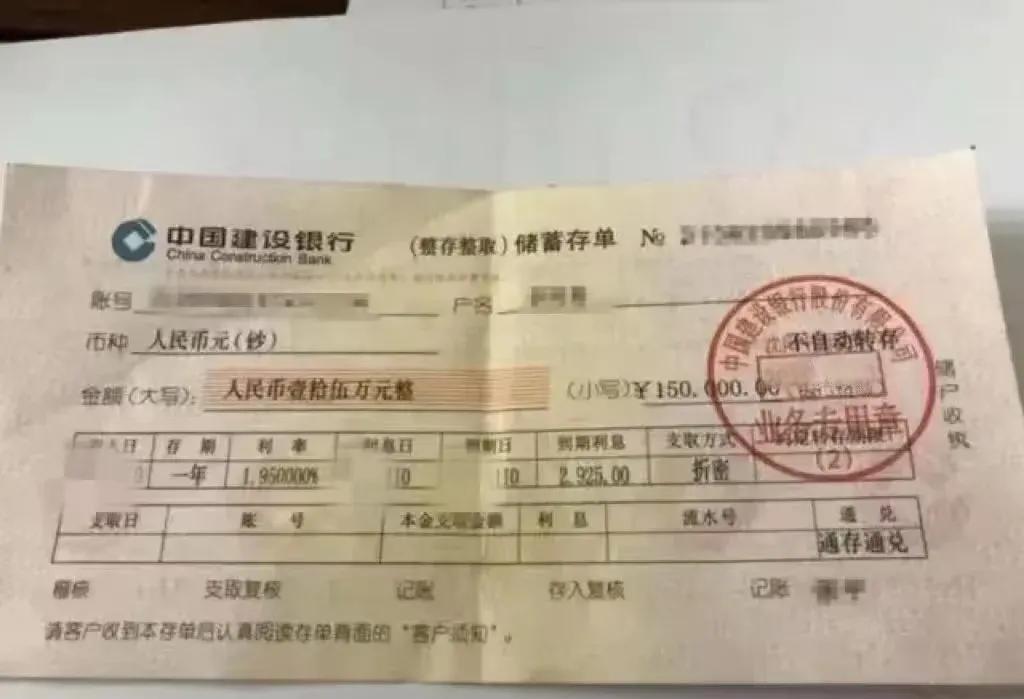

“10万?5万?对于中国家庭来说,这或许是天文数字!” 媒体撰稿人赵可的一句话,引发了无数人的共鸣,也引爆了网络热议。 他的断言到底是危言耸听,还是现实写照? 让我们来细细分析,看看中国家庭的真实经济状况究竟如何。 (来源:赵可讲生活2024-03-18《我敢打赌,中国90%以上的家庭都拿不出10万块钱》) 最近,“中国90%家庭拿不出10万块钱”的言论在网上炸开了锅。 知名媒体人赵可甚至在视频中放言:“我敢打赌,中国90%以上的家庭,连10万块钱都拿不出来,说不定,一次连5万块钱都凑不齐!” 这话一出,顿时引发了网友们的热议,有人表示赞同,也有人直呼离谱。这究竟是危言耸听,还是残酷现实?中国家庭的真实经济状况究竟如何? 不少人支持赵可的观点,认为他的话虽然扎心,却也反映了当下不少中国家庭“手头紧”的现状。 尤其是在经历了疫情的冲击后,很多家庭的收入受到影响,消费也更加谨慎。 居民存款总额持续攀升,甚至突破了150万亿人民币,似乎也印证了人们“捂紧钱袋子”的心态。 然而,仅仅依靠现金流来判断一个家庭的经济状况,真的全面吗?事实上,中国家庭的财富构成远比我们想象的要复杂。 除了现金,房产、股票、基金、保险等金融资产,以及收藏品、金银珠宝等其他资产,都构成了家庭财富的重要组成部分。 相关数据显示,中国家庭资产配置中,房产占据了相当大的比重。 近年来,随着金融市场的不断发展,越来越多的家庭开始将目光投向股票、基金等投资领域,金融资产在家庭财富构成中的占比也逐年攀升。 因此,只关注“看得见的”现金,而忽略了“看不见的”其他资产,显然有失偏颇。 不可否认,部分家庭,尤其是低收入家庭,在面对突发事件时,确实可能面临“十万火急”的困境。 正如一位网友分享的亲身经历:几年前,他的弟弟突患重病,高昂的治疗费用让原本就不富裕的家庭雪上加霜,只能依靠微薄的积蓄和亲朋好友的帮助才渡过难关。 这段经历也引发了人们对“经济韧性”的思考。 所谓“经济韧性”,指的是一个家庭在面对突发事件,例如疾病、失业、意外事故等,所表现出的抗风险能力和应对能力。 一个经济韧性强的家庭,即使遭遇突如其来的变故,也能从容应对,将损失降到最低。 那么,如何才能提升家庭的经济韧性呢? 要树立科学的理财观念,做好财务规划。养成记账的习惯,了解自己的收入和支出情况,并根据实际情况制定合理的预算计划。 同时,要尽早养成储蓄的习惯,每月定期定额存入一部分资金,作为“紧急备用金”,以应对突发事件。 要学会分散投资风险,不要把“鸡蛋放在同一个篮子里”。 除了传统的储蓄和银行理财产品,也可以根据自身的风险偏好,选择合适的投资方式,例如股票、基金、保险等,以实现资产的保值增值。 提升自身职业技能,增强自身竞争力,也是提升家庭经济韧性的重要保障。 在当今快速变化的时代,只有不断学习新知识、新技能,才能在职场中立于不败之地,确保家庭收入来源的稳定性。 当然,提升家庭经济韧性,不仅需要家庭自身的努力,也需要政府和社会的共同参与。 政府可以通过完善社会保障制度,为遭遇突发事件的家庭提供必要的救助和支持。 社区也可以发挥自身优势,构建邻里守望相助机制,为困难家庭提供力所能及的帮助。 正如一位网友所言:“赵可的话虽然直接,却也点出了一个现实问题:部分家庭确实存在经济困难,需要我们给予更多关注和帮助。” 实现共同富裕,不仅要鼓励勤劳致富,也要关注弱势群体,缩小贫富差距,构建更加公平、公正、共享的社会环境。 总而言之,“中国家庭到底多有钱”这个问题,并没有一个简单的答案。我们既不能盲目乐观,也不能过度悲观。 一方面,要理性看待家庭财富的多元构成,不要被片面的信息所误导,更不要制造焦虑情绪。 另一方面,也要正视部分家庭确实存在经济困难的现实,呼吁社会各界伸出援助之手,共同构建一个充满温情和希望的社会。 只有当每个家庭都拥有了抵御风险的能力,当整个社会都充满了关怀和互助的温情,我们才能真正迈向共同富裕的目标,创造更加美好的未来!