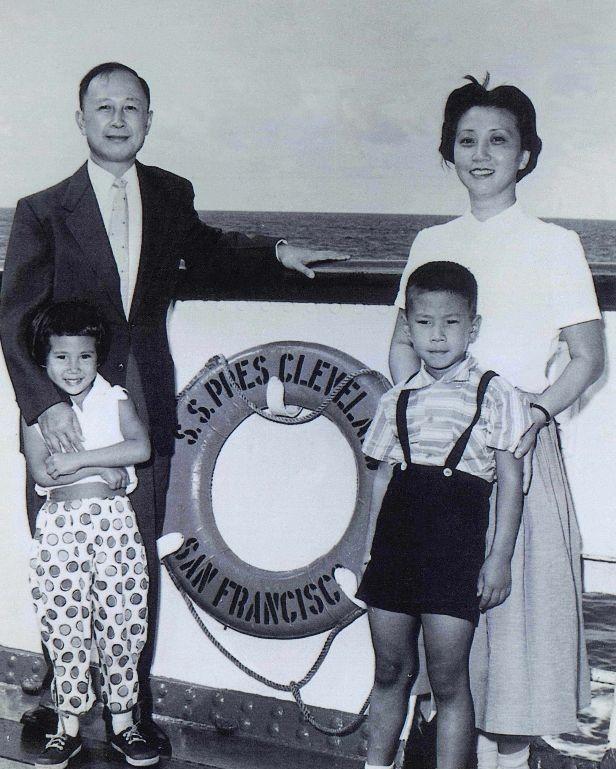

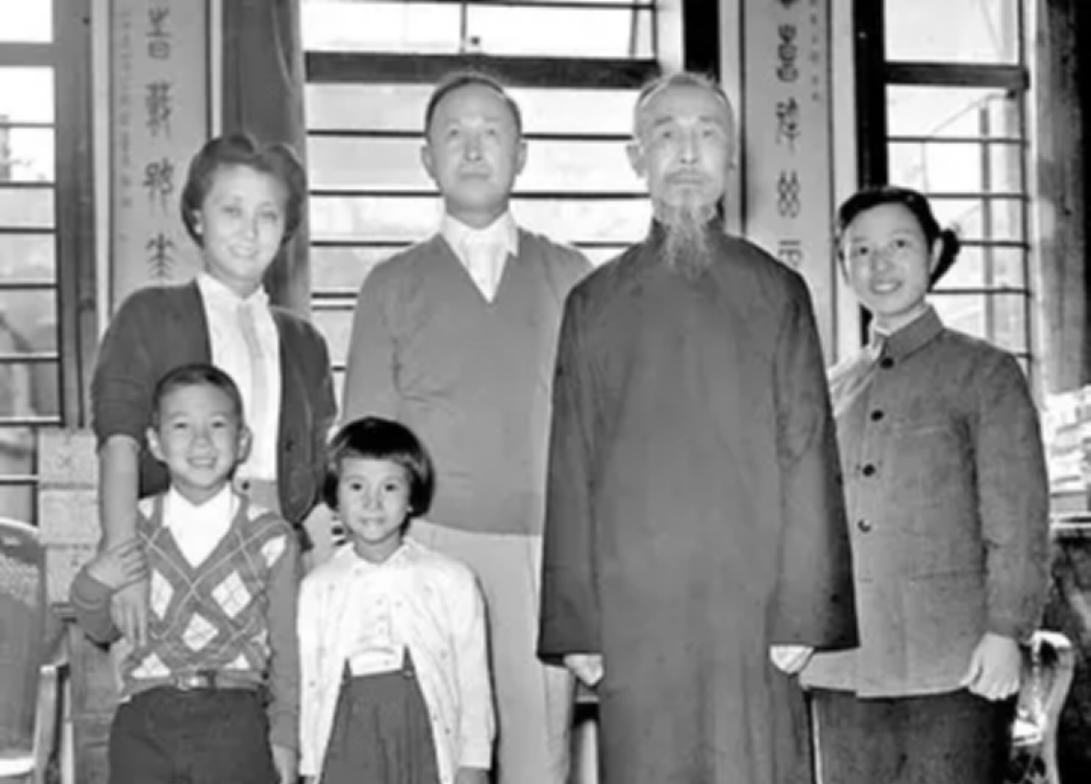

顶着“钱学森之子”的光环,钱永刚的人生之路却充满荆棘。初中时,他的数学成绩竟然只有30分,高中未毕业就另谋出路。面对儿子的“不务正业”, 科学巨匠钱学森为何选择了沉默? 难道父子之间存在不为人知的隔阂? 然而,钱永刚却坚定地认为:“我父亲是一个非常合格的父亲!” 这究竟是为何? 参考信源:中国新闻网2023年06月04日钱学森之子钱永刚:“父亲教会我人生要懂得‘舍’” 钱学森是谁?这个问题,放在今天,即使小学生都能说上几句:中国航天之父,“两弹一星”元勋,妥妥的国家脊梁。但如果问,钱学森的儿子是谁?估计知道的人并不多。 说来也巧,父子俩都是1955年回的国。 不过,一个是被美国政府以“莫须有”的罪名扣押五年后,在周总理的努力斡旋下才得以脱身;另一个,则只有7岁,对“回国”的概念还很懵懂。 一个站在聚光灯下,享受着鲜花和掌声,一个却只能站在幕后,默默消化命运抛来的苦果。 1955年10月8日,钱学森一家乘坐的“克利夫兰总统号”客轮,终于抵达了香港。彼时,新中国成立才6年,百废待兴。对这位“抵得上五个师”的科学家,全国人民充满期待。 然而,对钱永刚来说,迎接他的不是什么“报效祖国”的宏大叙事,而是柴米油盐的日常琐碎。一句中文都不会说,直接被“扔”进了北京的一所小学。 你能想象,一个在美国读过两年书的孩子,突然之间,要从零开始学拼音、学汉字,是什么感受吗? 语言不通,文化差异,再加上周围人投来的异样目光.....那几年,钱永刚过得并不轻松,甚至可以说是压抑。 好在,他有个好妈妈。蒋英,出身名门,vocal天赋卓绝,却甘愿为爱人放弃事业,一心相夫教子。她就像一颗温柔的太阳,用爱和鼓励,融化了儿子心中的坚冰。 熬过了语言关,钱永刚的学习成绩突飞猛进,眼看着就要“子承父业”,命运却再次和他开了个玩笑。 1966年,那场席卷全国的运动,让无数青年学生的命运被改写。钱永刚也没能幸免。高二那年,学校停课,高考遥遥无期,他只能眼睁睁地看着同龄人,奔赴“广阔天地”。 18岁,本该是意气风发、追逐梦想的年纪,钱永刚却不得不接受命运的安排,参军入伍,成为一名普通的汽车兵。 说来讽刺,一个科学家之子,却因为家庭出身,在部队里处处受限。入党,没戏!提干,想都别想! 但他并没有自暴自弃,反而默默坚守岗位,刻苦钻研技术,硬是把修车练成了一门“绝活”。 1977年,对中国来说,是充满希望的一年。关闭了11年之久的高考大门,终于重新打开,给无数人带来了改变命运的机会。 这一年,钱永刚已经30岁了。十年部队生涯,磨去了他的棱角,也让他更加成熟稳重。 “拼一把!”这个念头,在他脑海中挥之不去。 然而,现实却很骨感。多年没有接触课本,很多知识都已生疏。更要命的是,他还要和一群比自己小十多岁的年轻人同场竞技。 “压力山大”!钱永刚在后来的采访中坦言。 但他没有退缩。刻苦学习的劲头,一点也不比当年差。 功夫不负有心人,1978年,钱永刚终于收到了国防科技大学的录取通知书,成为一名“大龄”大学生。 1986年,钱永刚做了一个决定——赴美留学。 他报考的学校,正是父亲曾经任教的加州理工学院。 冥冥之中,似乎有一种传承的力量,在牵引着他。 “你父亲对我们学院有很大贡献,当年他回国时,我们校长曾亲口承诺,他的子女来加州理工,可以直接免试入学。” 听到招生老师的话,钱永刚沉默了。 他明白,有些东西,即使过了30年,依然沉甸甸地压在他的肩头。 在美国,没有人把他当成“钱学森的儿子”。刻苦、严谨、一丝不苟,他用实力赢得了所有人的尊重。 1988年,钱永刚获得了加州理工学院的计算机科学硕士学位。回国后,他进入国防科技大学任教,默默耕耘在科研和教育一线。 有人说,钱永刚的成就,远不如他的父亲,更比不上获得诺贝尔奖的堂弟钱永健。每当听到这样的议论,他总是淡淡一笑。 “我父亲常说,一个人,最重要的不是获得了多少荣誉,而是为国家做了多少贡献。” 这份淡泊名利、一心为国的精神内核,正是钱学森留给儿子最宝贵的财富。 晚年的钱学森,听力严重下降,连最爱的新闻联播都听不清了。钱永刚就在他房间里装了台电视,让他“看”新闻。 看着屏幕上父亲那张熟悉的脸庞,钱永刚的思绪,仿佛又回到了那个战火纷飞的年代..... 两代人,不同的选择,同样的爱国情。 钱学森走了,但他留下的精神财富,却将永远激励着后人,砥砺前行。