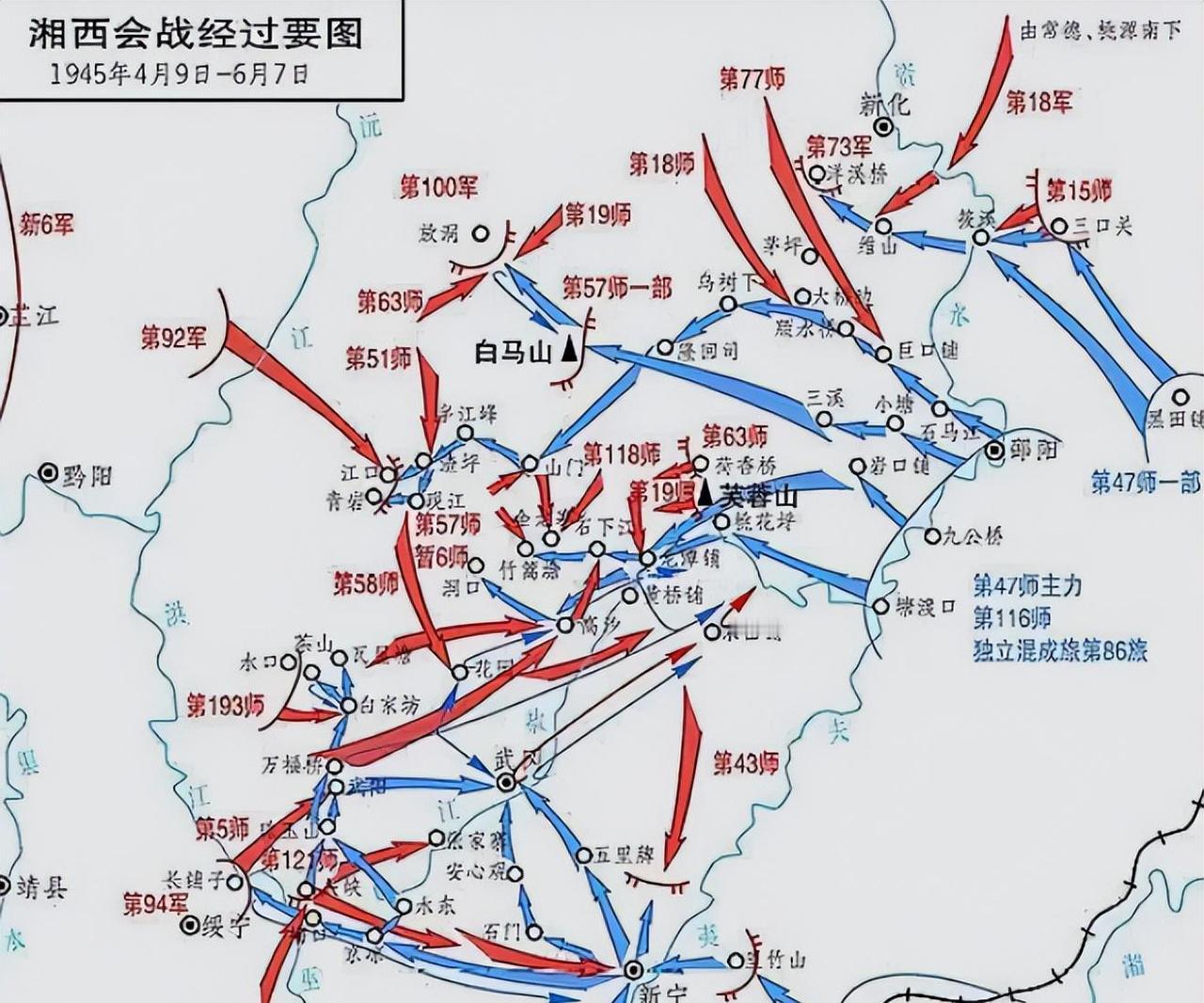

“都是侵略中国惹的祸!”这句看似狂妄的话,竟出自日本“昭和第一兵家”石原莞尔的回忆录。他痛心疾首地反思道,如果当年日本军部没有一意孤行扩大侵华战争,日本就不会沦落到如此悲惨的境地。究竟是什么让他发出如此深刻的忏悔?难道这位曾经的“战争狂人”真的看到了侵略战争的本质?又是什么样的惨败让他说出这番话? 参考资料: 1、《湘西会战:侵华日军的最后溃败》,张友筠 2、《中国抗日战争的最后一次会战——雪峰山会战》,杨乐生 1945年的日本,本土已经被美军炸成一片火海,资源枯竭,兵员告急,昭和天皇已经做好了“一亿玉碎”的准备。 然而就在这个时候,日本“中国派遣军”却发动了最后一次对中国的大规模进攻——雪峰山会战。这场战役的结局,早已被一位日本“战略鬼才”预言,他就是石原莞尔。 石原莞尔,日本陆军中佐,一手策划了“九一八事变”和“伪满洲国”,甚至整个日军侵华的战略框架都出自他手,被称为“昭和第一兵家”。 他一手导演了日本的扩张,却也亲眼目睹了自己的战略一步步走向破产,最终沦为一个局外人。 石原莞尔的战略思想,可以用他提出的“最终战争论”和“东亚联盟论”来概括。他认为日本最终要与西方决战,而“满洲”将成为日本的“生命线”。 为了实现这个目标,他主张先占领中国东北,建立一个亲日的傀儡政权,然后再逐步蚕食整个中国。 1931年,石原莞尔的“剧本”开始上演。他利用中国国内混乱的局势,精心策划了“九一八事变”。由于张学良执行“不抵抗政策”,关东军仅用不到半年时间就占领了整个东北。 接着,石原莞尔又一手扶持了“伪满洲国”,将东北变成日本的殖民地和资源掠夺地。 然而,石原莞尔的野心远不止于此。他认为日本最终要与西方决战,而中国将成为日本的“盟友”。 为了实现这个目标,他主张先占领中国东北,建立一个亲日的傀儡政权,然后再逐步蚕食整个中国。 “九一八事变”的“成功”,让日本国内弥漫着一种盲目的乐观情绪,叫嚣着“三个月灭亡中国”。 然而,石原莞尔却敏锐地察觉到,全面侵华意味着陷入战争泥潭,将严重影响日本与苏联、美国的“最终决战”。 因此,他主张稳扎稳打,以“满洲国”为基地,逐步蚕食中国。 然而,石原莞尔的理性声音被淹没在日本军国主义的狂热中。1937年,“七七事变”爆发,日本全面侵华战争开始。 石原莞尔曾极力反对扩大战争,但他的意见被无视,最终被排挤出关东军,被迫退居二线。 事实证明,石原莞尔的担忧并非杞人忧天。全面侵华战争让日本深陷泥潭,资源消耗巨大,国际社会谴责不断,最终将美国拖入战争。 日本军部寄希望于速战速决,但中国军民的顽强抵抗却超出了他们的预料。 随着太平洋战争的爆发,日军在太平洋战场节节败退,中国战场的压力也越来越大。 1945年,为了打通中国大陆交通线,支援东南亚日军,日军发动了“豫湘桂会战”。这场战役虽然取得了一定的胜利,但也暴露了日军兵力不足、资源匮乏的困境。 就是在这种情况下,雪峰山会战爆发了。日军此战的目标是摧毁位于湖南芷江的美军机场,切断美军对中国战场的支援,同时也是为了迫使蒋介石政府投降。 然而,此时的中日实力对比已经发生了翻天覆地的变化。 10万日军对阵20万中国军队,兵力对比虽然悬殊,但日军士气低落,兵源素质参差不齐。 很多新兵都是临时抓来的“学生兵”和“市民兵”,缺乏训练和战斗经验。 而中国军队这边,不仅兵力占优,而且装备精良,士气高昂。特别是换装了美械装备的中国军队,火力之猛烈,让日军难以招架。 雪峰山战役打响后,日军虽然在初期取得了一些局部胜利,但随着战局的推进,日军的劣势逐渐暴露出来。 中国军队凭借着有利地形和强大的火力,对日军发动了猛烈反击。 更致命的是,美军完全控制了战场制空权,对日军的补给线和后方目标进行狂轰滥炸,使日军陷入弹尽粮绝的困境。 最终,日军在付出惨重代价后,被迫放弃进攻,全线撤退。 雪峰山会战是中日之间最后一次大会战,也是石原莞尔战略预言的最终破产。 这场战役标志着日军在侵华战场上的全面溃败,也预示着日本军国主义的末日即将到来。 石原莞尔,这位曾经的“战略鬼才”,虽然在战争后期被排挤出权力中心,但他对战争的预言却不幸言中。日本,最终为他那疯狂的“豪赌”付出了惨痛的代价。