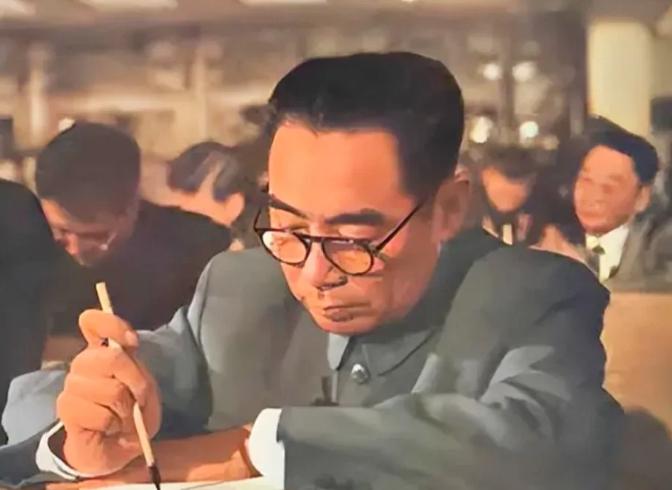

1955年,人民英雄纪念碑开工以后,林徽因认为碑文应该用楷体来写,但具体由谁来写犯了难,时任北京市市长的彭真说:“周总理的字苍劲雄伟,刚劲有力,有如颜碑,风格端庄凝重,可以问问周总理”。 浩浩荡荡的人民英雄纪念碑,巍然矗立在首都北京的中心地带。它承载着新中国的记忆,凝聚着亿万人民的心血。你可曾想过,这座气势恢宏的纪念碑,在建造之初也曾引发诸多争议? 让我们把时光倒回到1949年。新中国成立伊始,党中央和社会各界就提出,要为革命先烈修建一座纪念碑。一个名字很快敲定:"人民英雄纪念碑",多么响亮而又饱含深意的名字!它不仅是对牺牲者的缅怀,更是对活着的人的激励。 可是,纪念碑究竟该设计成什么样?众说纷纭,莫衷一是。据说当时收到的设计稿就多达百余份。经过一番激烈的讨论,最终采纳了建筑大师梁思成的方案。他提出的"高碑式"设计,既简洁肃穆,又不失中国古建筑的风韵,完美诠释了纪念碑的主题。 纪念碑的灵魂在于碑文。谁有资格在这样一座纪念碑上题字?经过慎重考虑,毛泽东主席和周恩来总理成为不二人选。正面题写自然非毛主席莫属。八个大字"人民英雄永垂不朽",字字千钧,笔笔力透纸背,令人肃然起敬。 而背面碑文的撰写,则成了周总理的责任。他对此高度重视,亲自挥毫,一遍遍修改,足足写了四十多稿。 就这样,在毛主席和周总理的亲自关怀下,纪念碑的碑文有了最好的诠释者。而将他们的手迹镌刻在汉白玉上的,是一群普通的石匠和工人。他们来自青岛的石料厂,那里盛产上好的花岗岩。 采石,运石,雕刻,每一个环节都凝结着工人们的心血。为了开采一整块合适的石料,他们放弃了爆破,而是像愚公移山一样,用人工凿击的方式,历时数月才终于采出心仪的石块。而将石料运抵北京,又是一场惊心动魄的长途跋涉。 当巨石终于平安落位,碑文和浮雕的雕琢又开始了。师傅们精雕细琢,一丝不苟。他们要在坚硬的石头上,镌刻下革命先烈的不朽功勋。毛主席曾特意叮嘱,浮雕中要突出普通人的英雄事迹,体现人民群众是历史的创造者。 1958年5月1日,人民英雄纪念碑落成典礼隆重举行。毛主席和党和国家领导人出席,近两万军民代表参加。毛主席在典礼上发表重要讲话,号召全国人民学习革命先烈的崇高品质。自此,纪念碑成为首都的地标,成为爱国主义教育的圣地。 半个多世纪过去了,人民英雄纪念碑依然巍然挺立。每天,无数人从它身边走过,瞻仰它,思考它所承载的历史和精神。"人民英雄永垂不朽"不只是一句口号,更是一种信念的宣示。 这八个字,既出自伟人之手,更代表了亿万人民的心声。纪念碑所记录的,是一段艰苦卓绝的革命历程,是无数先烈前赴后继、不屈不挠的英雄气概。他们的鲜血,染红了这片土地;他们的理想,点亮了中华民族的前程。 今天,当我们仰望人民英雄纪念碑,不能忘记它背后的故事。从设计到落成,它的每一块石头都凝聚着无数人的心血;它所传达的每一个字,都饱含着对革命先烈的无限敬意。 人民英雄纪念碑,不仅仅是一座由花岗岩筑就的Monument,它更象征着中国革命精神的结晶和升华。它矗立在天安门广场,昭示着一个民族的觉醒,一个国家的新生。 纪念碑上镌刻的,不只是先烈的姓名,更是他们为理想而献身的悲壮史诗。他们用鲜血和生命,谱写了可歌可泣的革命乐章。这乐章激荡在每一个中国人的心中,催人奋进,使人升华。 今天,我们缅怀先烈,更要传承他们的精神。革命先辈用生命点亮的火炬,需要我们去接力;他们用热血开创的事业,需要我们去继续。 让我们从纪念碑中汲取力量,在新的历史征程上,以先烈为榜样,以他们的精神为指引,为实现中华民族的伟大复兴而不懈奋斗!我们要以更加昂扬的斗志,更加饱满的热情,去开创祖国的美好明天! 这就是人民英雄纪念碑的真正意义所在。它不只是一座纪念碑,更是一座精神的丰碑,一座召唤着我们砥砺前行的里程碑! (信息来源:宝鸡政法2021-11-13——《人民英雄纪念碑开工后,林徽因询问碑文谁写,彭真:周总理字不赖》)