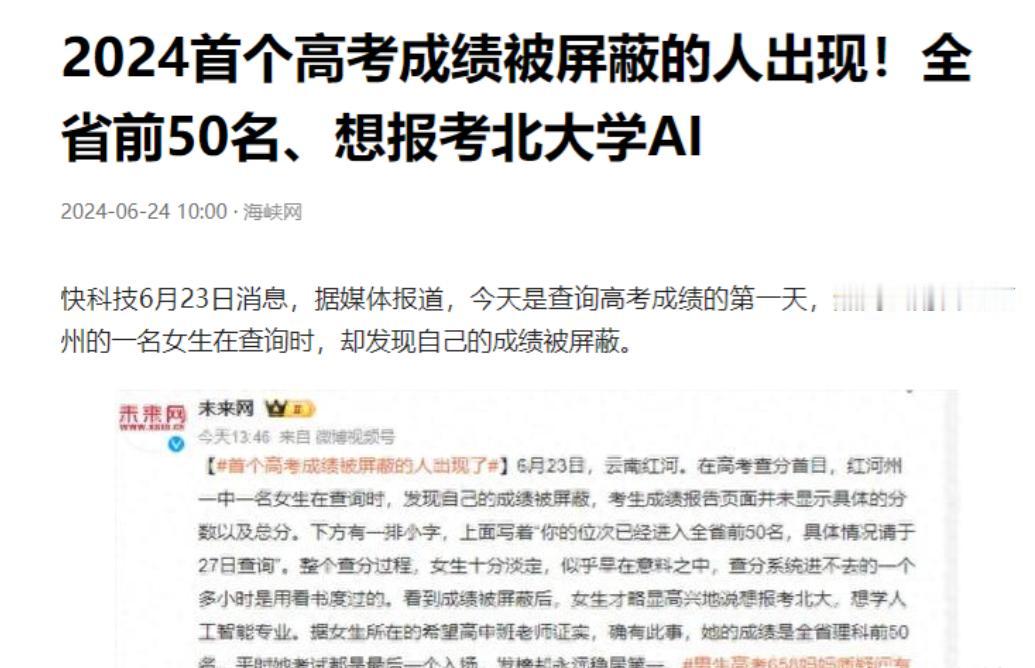

最近,一则“云南女生高考成绩被屏蔽”的消息在网上引起了热议,据悉,这名来自红河州一中的女生刘同学,在查询高考成绩时发现,自己的分数被系统屏蔽了,只显示“位次进入全省前50名”。 看到这则消息,不少人可能会觉得奇怪:高考成绩这么好,不是应该大肆宣扬一番吗?为啥反而要屏蔽呢? 其实,这并非个例,早在2001年,上海就开始对高考前50名考生的成绩保密,几天后才公布实际分数,之后,浙江、山东等地也陆续实施了类似的“高考屏蔽生”政策,这么做的目的,是为了淡化所谓的“高考光环”,缓解考生的压力。 想想看,每年高考结束后,各路媒体蜂拥而至,争相报道各省高考状元,仿佛他们就是天之骄子,前途无量。但这种过度吹捧,无形中给考生带来了巨大压力。 他们被贴上“学霸”、“神童”等标签,背负着“别人家的孩子”光环,一举一动都受到外界关注。一旦成绩下滑或出现什么状况,舆论又会反过来指责他们。 这种情况下,“高考屏蔽生”无疑是一种必要的保护措施,它能够让考生暂时远离喧嚣,避免被不必要的炒作影响心情,安心准备升学事宜。对教育部门和学校来说,也能防止部分学校过早“抢人”,营造更公平的升学环境。 当然,对于被屏蔽成绩的考生本人来说,这未必是件坏事,以刘同学为例,她所在的红河州一中是当地的重点中学,多年来培养出不少优秀毕业生。 刘同学平时成绩优异,在各类竞赛中也屡获佳绩,学校对她寄予厚望。据悉,她志愿填报了北大的人工智能专业,立志将来为国家的科技事业做贡献。 面对如此优异的成绩,刘同学和身边的老师、同学却显得很淡定,对成绩被屏蔽也并不意外。在他们看来,考得好固然可喜,但更重要的是要脚踏实地,全面发展。过度关注分数、排名,反而容易给孩子带来不必要的心理负担。 从这个细节可以看出,无论是学校还是考生本人,都有一个良性的价值观:要以平常心看待成绩,给孩子更多关怀和信任,而不是简单地贴标签、施加压力。这种成熟理性的态度,恰恰是应对高考的良方。 反观某些媒体和自媒体,却热衷于炒作所谓的“高考状元”“学霸”。前段时间,江苏盐城的高考状元张雨萌被质疑学历造假,一时间众说纷纭,莫衷一是。 但无论真相如何,这起事件再次凸显了过度炒作的危害:它不仅扰乱了考生的生活,也误导了公众舆论,带来一系列负面影响。 在这个自媒体盛行的时代,一条消息可以在瞬间传遍全网,引发轩然大波。一些别有用心的媒体和个人,更是利用这一点来博眼球、蹭热度,给当事人带来不必要的困扰。“高考屏蔽生”从某种程度上说,正是对这种不良风气的反制。 “高考屏蔽生”政策虽然实施时间不长,但已经展现出了积极的效果,考生们也因此得以暂时远离喧嚣,以更平和的心态面对升学选择。 而在新政策下,前50名考生的成绩暂时不公布,学校就无法过早地“下手”,教育部门也可以利用这段时间,对考生的成绩进行重新审核,确保公平公正,这无疑给考生营造了一个更加理性、更加公平的升学环境。 当然,任何政策都不是完美的,在实施过程中难免会遇到一些问题和争议。比如,有人可能会质疑,屏蔽成绩是否侵犯了考生的知情权;也有人担心,这会导致考生和家长过于悲观,影响填报志愿。 对此,我们需要辩证地看待。一方面,我们要充分肯定“高考屏蔽生”政策的积极意义,看到它在抑制过度炒作、营造公平环境等方面的成效;另一方面,我们也要与时俱进,在实践中不断完善政策,回应社会关切,最大限度地维护考生的合法权益。 总之,“高考屏蔽生”政策是教育领域的一次有益尝试,它体现了教育部门和社会各界对考生成长的关心和重视,彰显了我们对教育公平的不懈追求,相信经过进一步的实践和完善,这一政策必将为营造良好的教育生态贡献更大力量。 当然,“高考屏蔽生”也绝非万能灵药。它只是在特殊时期对特殊群体的保护措施,并不能从根本上解决问题。从长远来看,还需要全社会形成理性、包容的舆论氛围,尊重每一个孩子的成长规律,多一些鼓励支持,少一些标签束缚。 作为个人,我们也要学会独立思考,不人云亦云,不轻易对他人品头论足。每个人都有自己的人生轨迹,有自己的奋斗目标。比起关注别人的成绩,不如多想想自己的人生方向;比起羡慕别人的光环,不如脚踏实地追逐梦想。 高考只是人生的一个驿站,而不是终点。正如刘同学所言,她的目标是考入心仪的大学,学习感兴趣的专业,用所学回馈社会。这才是高考的真正意义所在。 愿所有的考生都能不负韶华,努力奔赴自己的人生梦想。也愿我们的社会能多一些理性与宽容,给每一个孩子更多成长的空间。 让我们一起,为那些默默奋斗的莘莘学子喝彩,为他们的未来祝福。 信息来源:海峡网(2024-06-24)——《2024首个高考成绩被屏蔽的人出现!全省前50名、想报考北大学AI》的报道