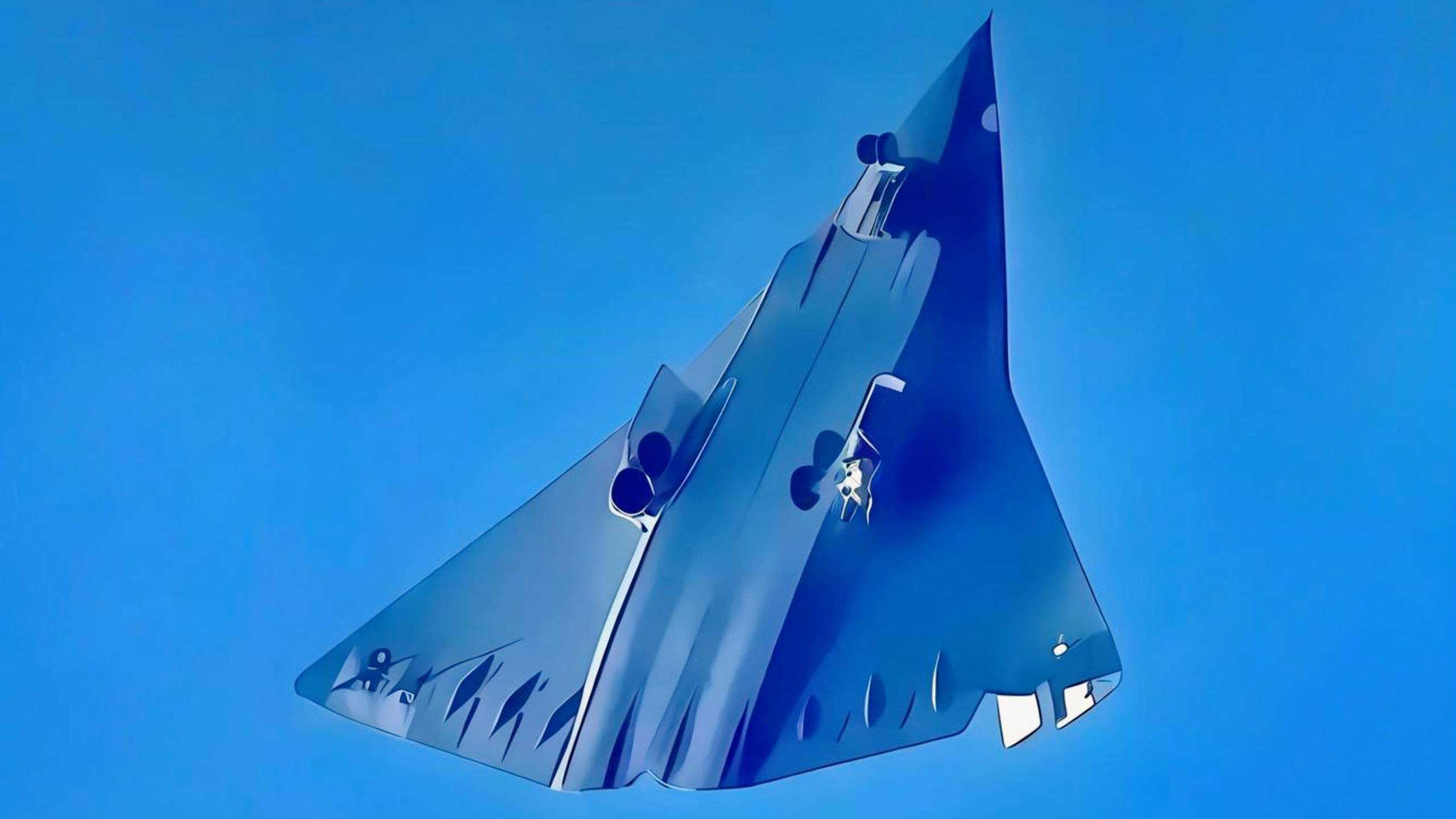

成都上空,三条赤红尾焰划破长空,中国歼36战机再次试飞画面登上美国《战区》杂志头版头条。

相比首飞,歼36此次不仅收起起落架,更实现三台发动机同时加力,展示出远超歼20的技术成熟度,美军专家不得不承认,在下一代战机研发赛道上,中国已取得明显领先优势。

中国航空工业如何在短短十余年间从跟跑者变为领跑者?当“85后”工程师主导设计的歼36改写空战规则,西方国家将如何应对这场足以颠覆军事格局的技术革命?

成都航空城上空,三条火龙突然咆哮,仿佛天神挥动三叉戟刺破天幕,当地居民不经意间抬头,只见一架巨型战机正在云层中划出优美弧线。

这便是歼36的第二次试飞,而最令人震撼的不是它的体型,而是那三条同时喷射的尾焰,犹如三颗超新星在地球大气层内爆发。

摄影师的镜头捕捉到这一刻,照片传到美国后,五角大楼专家们的咖啡杯差点掉在地上,他们无法相信自己的眼睛。

《战区》杂志罕见地将这组照片放上了头版头条,配文称:“中国六代机三发加力,直接掀翻美军技术天花板。”

震惊之余,更令美方专家坐立不安的是试飞进度,歼36从首飞到三发加力仅用了三个月时间,比歼20当年整整快了一个月。

这意味着什么?意味着中国航空工业的研发能力已进入超速档,而美国的NGAD项目却仍在PPT阶段打转,这种差距就像高铁与蒸汽机的跨代对比。

更刺眼的是,歼36此次试飞居然没有配备陪飞保姿护航,这在高性能战机早期测试中极为罕见,足见中国工程师对这款战机的自信程度。

试飞全程收起起落架,飞行速度直达450公里/小时以上,机动动作行云流水,就像一位身怀绝技的武林高手,不经意间就让对手目瞪口呆。

而歼36的每一次试飞,都在世界军事力量天平上增加着砝码,美军参谋长联席会议上甚至有人沮丧地表示:“他们已经不是在超越我们,而是在重新定义游戏规则。”

面对三发齐喷的技术震撼,西方航空专家正在紧急研讨对策,因为歼36不只是简单地多装了一台发动机,它背后隐藏的深意远不止于此。

三倍动力,不只是多了个发动机

如果说普通战机装一台发动机是“独木难支”,双发设计是“比翼双飞”,那么歼36的三发布局就是“三足鼎立”,将战机推力一举提升到了物理极限的巅峰。

据可靠消息,歼36搭载了三台涡扇10C发动机,单台推力就能达到14.5吨,三台合力超过42吨,这种推力不禁让人莞尔一笑:设计师是担心飞行员一不小心把飞机推到了月球吗?

但工程师们绝非为了炫技而“多塞一台”,这种设计有着极为深远的战略考量,青藏高原机场海拔动辄三四千米,普通战机在那里起飞就像大象爬楼梯,气喘吁吁还得拼老命。

而歼36凭借三发配置,即使在稀薄空气中也能如鱼得水,这就像在高原马拉松中,别人气喘如牛时你还能健步如飞,大有“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”的神来之笔。

三发设计的另一重战略价值在于安全冗余,远洋远海作战时,一旦单发受损,剩下两台仍足以支撑战机安全返航,这种极限情况下的生存能力,正是设计师们夜不能寐追求的目标。

别忘了,现代战机不仅是武器平台,更是飞行的超级计算机,歼36的三台发动机犹如三座移动电站,能为机载激光武器和量子雷达提供澎湃电力,这些科幻武器现在有了变成现实的能源基础。

当然,三台发动机会不会让飞机变成“大胖子”?恰恰相反,工程师通过精密布局,反而实现了空气动力学上的多赢。三个进气道分散了雷达反射面,无尾三角翼设计让机身更为融洽,颠覆了传统气动布局的条条框框。

或许最值得玩味的是,当美国设计师还在争论“单发双发哪个更优”时,中国工程师已经在下一盘更大的棋,三发布局的歼36成为空中战略决胜点,这种反常规思维正是“不谋万世者,不足谋一时”的最好诠释。

而这种革命性动力系统带来的不仅是数据上的优势,更是战场上的制胜法宝,它将如何改变未来空战规则?答案正隐藏在那科幻般的机身构造里。

科幻战力,未来空战指挥官

翻开歼36的座舱盖,里面的科技配置简直让人喟叹:“这哪是战斗机,分明是钢铁侠战衣的飞行版本!”

传统战机只有一项核心任务:空战,而歼36却打破常规,成为真正意义上的空中霸主,它不仅能战,还肩负着指挥、控制、通信等多重使命,就像棋盘上的“帅”,一子落下,满盘皆活。

最令对手胆战心惊的是它的“蜂群控制”能力,通过搭载的太赫兹数据链,歼36能同时指挥8架无人机编队,控制半径达惊人的1500公里,这意味着什么?一架歼36起飞,相当于9架战机同时升空,简直是“一人得道,鸡犬升天”的军事版翻版。

歼36的弹药库更是让人瞠目,三个弹舱中有一个长达7米的“巨无霸”,能挂载霹雳17这种“半路拦截”式的远程空空导弹,射程500公里,速度高达6马赫,敌机还在悠哉喝咖啡,导弹已经敲门拜访。

隐身能力也从单一雷达隐身升级为全频谱隐形斗篷,无论是雷达波、红外探测还是光学成像,歼36都能轻松应对,这就好比古代的隐身术士,不仅能避开探子的眼睛,连猎犬的鼻子和蝙蝠的耳朵也能一并蒙蔽。

更不可思议的是,歼36能与海上舰队无缝衔接,通过量子通信技术与地面、海上、太空的作战单元实时交换数据,这种信息互联让整个战场成为一个有机整体,敌人面对的不是单个战机,而是一个无处不在的“作战网络”。

无人机在歼36的指挥下,可以采取“不计代价”的极限攻击模式,想象一下,当对手的高价值目标被8架无人机从不同角度同时扑向,那种压迫感不亚于面对“八面埋伏”的绝境。

这种人机协同作战模式彻底颠覆了传统空战理念,未来的空中对抗将不再是“单打独斗”,而是“团队竞技”,当敌机只能靠飞行员的肉眼观察时,歼36却能通过千里之外的无人机套上“顺风耳”和“千里眼”,这种不对称优势堪称“厚积薄发”的完美展现。

世界航空史上,歼36正在书写全新篇章,它不仅是一架战机,更是一个革命性的战争理念,而这种理念背后,离不开一群平均年龄只有38岁的年轻天才们的匠心独运。

创新基因,85后飞天梦当西方还在津津乐道“中国只会模仿”时,一支平均年龄仅38岁的年轻团队已经默默在成都航空城的实验室里点燃了技术革命的星火。

这些“85后”工程师们几乎颠覆了航空设计的所有传统,他们轻车熟路地玩转数字建模、虚拟仿真,就像玩家在游戏中创建角色一样随心所欲,把老一辈航空人视为“天方夜谭”的想法变成了螺钉和铆接件。

最让西方同行目瞪口呆的是他们对数字孪生技术的运用,歼36在实际试飞前就已经在虚拟空间中“飞行”了超过10000小时,经历了从高原到海岛、从暴风雨到极寒区的各种极限测试,这些工程师们愣是把飞机在实体世界出生前的问题都解决了。

他们研发的第四代复合材料更是堪称无价之宝,相比传统材料,机体重量减轻了25%,强度却提升了40%,正所谓“轻如鸿毛,坚如磐石”,有位参观过材料实验室的记者不无幽默地说:“这帮孩子像是找到了钢铁侠战衣的材料配方。”

智能蒙皮技术则让歼36拥有了“活的外壳”,机身表面遍布微型传感器,能随时自我调整形状以适应飞行环境,就像变色龙能根据周围环境改变体色一样神奇,这种技术让飞机能在不同飞行阶段保持最佳状态。

这群年轻人的工作方式也颇具特色,他们不拘泥于传统会议室讨论,很多灵感迸发于篮球场上或者午夜食堂,有次关键设计灵感甚至来自一位工程师洗澡时突然的顿悟,让人不禁想起阿基米德的“尤里卡”时刻。

工作强度之大令人咋舌,一位团队成员的朋友悄悄透露:“这帮家伙哪是在上班,简直是把生活都安排在了实验室,连做梦都在思考气动问题,”但年轻人似乎乐在其中,他们笑称这是在“用汗水浇灌祖国的蓝天”。

更有趣的是,整个项目采用了全新的组织模式,打破了传统的金字塔结构,形成了网状协作体系,“大牛”与“菜鸟”平等交流,没有繁文缛节,只有思想的碰撞,这种创新基因已经深深植入中国航空工业的血脉。

当这些年轻工程师熬夜调试数据时,他们或许不知道,自己正在改变世界航空力量的格局,也为中国制造树立了新的里程碑。

从歼20到歼36,中国航空工业的蝶变不是一蹴而就,而是无数个“白天当科学家,晚上当工人”的拼搏日夜累积而成,三发引擎的轰鸣声,不仅划破了成都的天空,也冲破了西方的技术封锁。

当中国战机以“领跑者”姿态引领全球航空技术潮流,是否意味着我们已经彻底告别“跟跑”时代?面对中国自主创新能力的飞跃,西方国家会选择良性竞争还是加强遏制?欢迎留言分享你的观点,一起见证中国航空力量的腾飞。