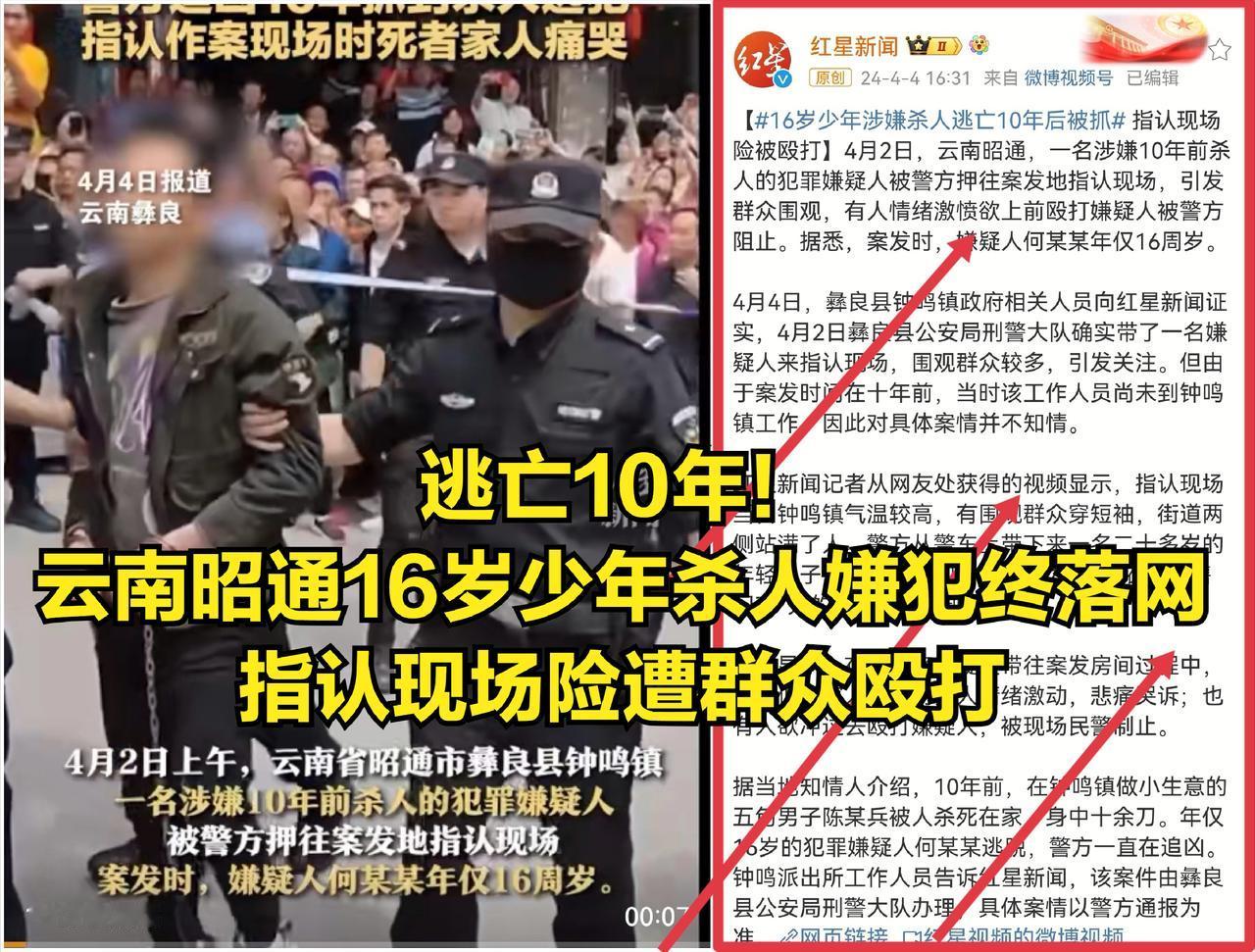

惹众怒!逃亡10年,云南昭通16岁少年杀人嫌犯终落网,指认现场险遭群众殴打 “天网恢恢,疏而不漏。”这句古人的智慧结晶,在云南昭通这起长达十年的命案追踪中得到了深刻印证。 十年磨一剑,警方的不懈努力终于让一名涉嫌杀人的16岁少年在逃亡十年后落网。 然而,这场正义的追捕行动在指认现场却险些演变成一场群众的私刑,让人不禁对法治社会的建设感到深思。 援引红星新闻4月4日报道,4月2日,当阳光洒在彝良县钟鸣镇的大地上,这个平静的小镇却因为一场特殊的指认活动而沸腾起来。 警方带着一名年轻男子来到案发地,准备让他指认十年前的犯罪现场。这起案件曾震惊一时,五旬男子陈某兵在家中惨遭杀害,身中十余刀,而嫌疑人何某某在作案后逃离现场,从此销声匿迹。 十年过去了,陈某兵的家人和当地居民对这起案件的记忆并未随着时间的流逝而淡忘。当嫌疑人出现在他们面前时,悲痛、愤怒和复仇的情绪像火山一样喷涌而出。 有些人情绪激动,甚至试图冲破警方的防线,对嫌疑人实施私刑。这种情绪化的行为不仅违反了法律程序,也对社会的稳定和谐构成了潜在威胁。 在这里,我们不得不提到“以直报怨,以德报德”的儒家思想。对于犯罪行为,我们应该用法律的武器来制裁,而不是用私刑来宣泄情绪。 法律是社会公正的最后一道防线,也是维护社会秩序和稳定的基石。只有尊重法律、遵守法律,我们才能真正实现社会的和谐与稳定。 此外,这起案件也让我们看到了社会舆论的复杂性和多元性。在信息传播如此迅速的今天,一起案件往往能引发广泛的社会关注。 然而,这种关注也带来了舆论的压力和挑战。如何在保证司法公正的前提下,正确引导社会舆论,是我们需要深思的问题。 有人问,如何看待该案中群众情绪激动,甚至欲殴打嫌疑人的现象?这种现象在一定程度上反映了公众对于严重犯罪行为的愤怒和不满。 然而,我们必须明确,法律是维护社会秩序和公平正义的最后防线。群众的情绪虽然可以理解,但必须在法律的框架内得到控制和引导。 任何形式的私刑和暴力都是不可取的,它们不仅会破坏法律的严肃性,还可能造成不必要的社会混乱。对于此类案件,公众应该保持理性,相信法律能够公正地处理。 有人问,嫌疑人指认现场时险遭群众殴打,这种情况下警方如何确保指认过程的公正性和安全性?在这种情况下,警方需要采取一系列措施来确保指认过程的公正性和安全性。 首先,警方应该加强现场安保力量,防止群众情绪失控导致暴力事件。其次,警方应该与群众进行沟通,解释法律程序和指认过程的重要性,争取群众的理解和支持。 同时,警方还应该对嫌疑人进行必要的保护措施,确保其人身安全不受侵犯。通过这些措施,警方可以确保指认过程的公正性和安全性,维护法律的尊严和权威。 结语:此案再次凸显了正义虽迟必到的铁律,也警示我们法律的红线不容触碰。在法治社会中,每个人都应尊重法律,维护法律的尊严。 对于此案,我们期待警方能尽快公布更多细节,让公众了解真相。在此,我们提出三个话题与网友互动:你如何看待群众对犯罪嫌疑人的激烈情绪? 此案给你带来了哪些关于法律与道德的启示?你认为如何有效防止类似事件再次发生?欢迎留言讨论,共同为法治社会建设献言献策。 最后,让我们用热播剧《人民的名义》中的一句经典台词来结束这篇文章:“法律不是儿戏,正义不会缺席。” 在法治社会的建设中,我们每个人都应该成为遵守法律的践行者,用我们的行动来维护社会的公正与和谐。只有这样,我们才能共同创造一个更加美好的明天。