【编者按】张掖,是古代内地通往西域的"丝绸之路"上的著名城市,是中西贸易,文化交流、商贾云集的重镇。两千多年来,为开辟与捍卫"丝绸之路",是多民族在此争战不休,演出了一幕幕威武雄壮的史剧,所以它又是许多历史事件的发生地。是一个历史悠久,文化昌盛,文物荟萃,占迹众多,占城格局别致的河西城镇。有着"一片山光,半城塔影,连片苇溪,遍地古刹"的古城风貌,更由于水源充沛,农产品丰饶,俗有"金张掖"的美称。

地理历史概略

地理历史概略张掖,位于甘肃河西走廊中部,地处祁连山北麓,呈扇形冲积平原,地势南高北低,东北有龙首山,属微显陡峻中高山地。南靠祁连山,北依合黎山,黑河贯穿全境。东南与西北形成狭长地带,中部稍宽,总的地势是南北两山环抱,形成一个美丽富饶的天然小盆地。祁连山地属于高寒半干旱气候,走平坦地区和走廊北的山地区,均属温带干旱气候,具有早晚凉,中午热,日夜温差大,干燥少雨,春季风多的特点。

城市区海拔1474米,市境属温带干旱气候,年降水量198毫米,年平均气温为摄氏7.7度,最高温度为摄氏37.7度,最低温度为摄氏零下28.7度,年无霜期160天,日照时数3085小时,常年主导风向是北风和西北风,全市东西长65公里,南北宽98公里,面积4240平方公里。有汉、回、满、蒙、藏、裕固等族。其中汉族占99%。交通比较方便,兰新铁路和甘新公路贯穿市内,一般公路接连邻近各县、市、乡、村,构成了四通八达的交通网络。

张掖的自然环境,由于祁连山、龙首山驱走了霜寒,黑河水浇灌着农田,绿树浓荫挡住了风沙,中部绿洲,土地平坦,灌溉便利,气候温和,有悠久的农耕历史,构成了发展农业的良好基础,是农作物主要生产区,特别是水利资源丰富,泉水淙淙,河道如织,水清如镜,景色诱人,堪称塞上水乡。它盛产小麦、玉米、大豆、水稻、糜、谷、蔬菜,甜菜也较丰富。良田遍野,农舍密布,交通发达,商业繁荣,工业(化工、纺织、皮革、造纸、塑料、建材、食品、农副产品加工)也有很大的发展,前景非常广阔。今日张掖其旖旎风光,不似当年,胜似当年。

张掖之名始于西汉,《汉书》应劭曰:"张国臂掖,故曰张掖"。意思是:张中国之掖,断匈奴臂。

张掖古属"禹贡"雍州之地。夏商之时为羌族所居。西周时,戎、狄两族在这里居处,春秋战国时期,乌孙、月氏人在这里繁衍生息。自乌孙被月氏人赶走,西逃今新疆后,月氏即建都月氏城(今民乐永固城)。

秦统一六国,分全国为36郡,辖区所及只限于兰州以东,整个河西走廊仍为月氏人的驻牧地。

秦亡汉兴,汉文帝前元四年(公元前176年)拥有几十万强兵的匈奴冒顿单于击败月氏,月氏西逃,河西遂为匈奴右贤王的领地。他封休屠王管辖张掖以东(休屠王住休屠城,今民勤县蔡旗堡)。昆邪王管辖张掖以西(昆邪王住祁连城,今民乐县永固城)。不仅不断的掠夺当地人民,而且割断了西域同内地早已存在的关系,因此西汉王朝采取了军事行动。先派张骞通西域,又派青年将军霍去病,率兵万人打败了匈奴。

为了巩固胜利成果,防御匈奴,捍卫丝绸之路,安定西域,于元鼎六年(公元前111年)设置张掖郡,郡治在烁(音鹿)得城。北宋地理总志《太平寰宇记》说:"此地匈奴烁得王所居,因以名县"(故城在今张掖市城西北20公里处)。当时张掖郡共领十县,即解得、昭武、氏池、删丹、屋兰、日勒、骊轩、番禾、显美、居延和张掖属国。从此河西即形成武威、张掖、酒泉、敦煌四郡。又建阳关、玉门关为通西域的门户,这就是汉武帝刘彻"列四郡,据两关",设都尉(军事机构)的来历。张掖之名至今已延续了两千多年。

汉武帝时期,在河西走廊依次设了四个郡县,史称“河西四郡”,依次是:武威、张掖、酒泉、敦煌。

这四个名字都非常文学:

武威:彰显大汉帝国的武功军威;

张掖:张国臂掖,以通西域;

酒泉:扼守河西走廊要塞,泉水若酒,载歌载舞;

敦煌:抵达终点。敦,大也;煌,盛也。以其广开西域,故以盛名。

三国时期,张掖一带归曹魏统治,隶属凉州,晋改得为永平,仍为张掖郡治所。辖三县:永平(烁得改称)、临松、屋兰。在"东晋十六国"的混乱情况下,河西走廊先后出现了前凉、后凉、南凉、北凉、西凉五个相互更替或同时并存的政权。北凉是后凉建康郡(治所在今高台骆驼城遗址)太守段业在沮渠蒙逊的拥戴下建立的。北凉隆安二年(公元398年)六月,北凉迁都张掖(今张掖西北)。张掖成了一个国家的首都,隆安五年五月卢水胡沮渠蒙逊又杀段业,自立自称凉州牧张掖公,改为永安。

义熙八年(公元412年)十月北凉迁都姑臧(今武威)改为玄始,后来北魏结束了五凉的统治,继由北魏、西魏、北周所领,张掖郡除西魏仍领四县(永平、临松、山丹、弱水)外,北周实领张掖、山丹。这是张掖有史以来领地最小的阶段。西魏时期,还曾改张掖为西凉州。西魏废帝三年(公元554年)又改西凉州为甘州(因近有甘峻山或地多产甘草而得名),由是甘州之名久为延用。

隋统一全国后,甘肃共置23州,辖70县,后又改州置郡,辖85县,张掖郡隶属于雍州,领三县:酒泉(原张掖县改称)、山丹、福禄(今酒泉市)。隋大业三年(公元606年)仍改酒泉为张掖。隋大业五年(公元609年),隋炀帝西巡张掖一带,接见西域诸国君主和使臣。

唐初分全国为10道,以道统州,以州统县。甘肃分为三十六州,辖76县,张掖为甘州,辖二县即张掖、山丹,属陇右道,道治鄯州(今青海乐都),唐代宗广德元年(公元763年),因平安史之乱,河西镇兵东调,吐蕃乘虚而入,河西遂为吐蕃占据。至唐宣宗大中五年(公元851年),敦煌豪杰张义潮率众起义,光复河西,唐封张义潮为归义军节度使,自此张掖复归唐土,唐懿宗咸通十三年(公元872年),张掖一带又为回鹘所占领,并设牙帐于张掖,对唐纳贡称臣。

宋代的行政区划基本上是依照唐制,宋乾德三年(公元965年),全国分为15路,但在名义上层次上也有不少变化,或降为州、或复升为府。张掖郡改为甘州路,张掖仍为路、府(州)、县三级行政机构治所。

宋仁宗天圣六年(公元1028年),党项族李元昊统兵西上,占领河西,张掖遂为西夏统治,以甘州为镇夷郡,置宣化府(即甘肃军司宣化府,治所镇夷郡)。

元朝开始设省,由省辖路、府、州、县。甘肃行中书省,省治所设在张掖(即甘州路),共统七路、二直隶州(永昌路、肃州路、沙州路、甘州路、亦集乃路、宁夏路、兀刺海路。山丹直隶州、西宁直隶州)。辖兰州以西,银川、西宁一带地区,是为甘肃设省命名之始,也是本省简称"甘"的由来。元朝取甘州(张掖)、肃州(酒泉)之名建立甘肃行省,甘南则在清代正式划入甘肃。至此,黄土高原、陇南山地、河西走廊、甘南高原四大区域构成的甘肃主体基本成形。

明初循元制为行省,旋设承宣布使,于西安统各府、州、县后将元代的行中书省改为布政使司,划全国为两直隶地和十三个布政使司。甘肃行政属于陕西布政使司,治所于洪武二十三年(1393年)由庄浪迁甘州。张掖分设陕西行督司,(行都指挥使司)统领十二卫(甘州前卫、甘州后卫、甘州左卫、甘州右卫、甘州中卫、永昌卫、肃州卫、山丹卫、镇番卫、庄浪卫、西宁卫、沙州卫),设四个守御千户所(碾北守御千户所、镇夷守御千户所、古浪守御千户所、高台守御千户所)。

这时张掖成为河西的政治军事中心。当时明太祖为"控要害,以制海内",封诸子为藩王,在甘肃封其庶十四子朱模为肃王,洪武二十八年(1935年)模就藩甘州,惠年建文元年(1399年)迁往兰州。清朝又恢复了行省,划全国为18个行省,道、府、州、厅、县皆由省统辖,张掖为甘州府,隶属于甘肃省甘陕道(后改为甘山道及甘凉道),领5县:张掖、山丹、高台、东乐、(由厅改县)抚彝(由厅后改为县)。

辛亥革命后民国元年(公元1911年),废除清制,改为以省统道,以道统县的三级管理制,张掖属于甘肃省甘凉道。民国十六年(公元1927年),又划全省为七个行政督察区,张掖属第六行政督察专员公署,公署设在武威。辖九县:古浪县、武威县、永登县(改平番为永登)、民勤县(改镇番为民勤)、永昌县、张掖县、山丹县、民乐县(移东乐县于洪水改民乐)、临泽县。

1949年中华人民共和国成立之后,甘肃辖十一专州市。

1949-1950年张掖地区专员公署设在张掖。辖五县(山丹、民乐、张掖、临泽、高台)1950-1955年张掖属武威地区,专员公署设在武威,1955年10月经国务院批准撤销武威,酒泉两地区,合并成立张掖地区,专署设在张掖 。辖西22县其间,1956-1957年张掖县改设地级市。1957-1958年撤销张掖市仍设张掖县。1958年12月撤销张掖县成立张掖市(地级市),1961年12月遵照中央划小专区的决定,将张掖地区划分为武威、张掖、酒泉三个地区至今。1985年12月撤县建张掖市(县级)仍属张掖地区。

张掖具有光荣的革命历史,1936年红军长征到达甘肃后,组成西路军,渡黄河西征。在徐向前、陈昌浩率领下,到达张掖一带,建立了甘州中心县。在极端困苦的环境中,战风雪、斗顽故,舍身忘死,浴血奋战,一路上撒下了革命的火种。

1949年9月19日,张掖解放,张掖成为河西走廊上的一颗明珠。

历史文化名城张城是一座历史悠久的古城,号称河西第一城。1986年12月月8日国务院公布为历史文化名城。汉武帝元鼎六年(公元前111年),始置张掖郡。建郡理应随之建城,不待明言,但城建在何处,规模如何?没有正式文字记载。根据乾隆四十四年《甘州府志》记载:"古张掖故城,西夏因之",不知这个"西夏因之"的古张掖故城,古到什么时候,无法确说。元明以来的情况,就比较清楚了,元大德中扩修,至大二年重修,明洪武二十五年,都督宋晟扩修,明万历二年(公元1574年),巡抚都御史石茂华、廖逢节等先后奏准当朝,将城墙包以砖石。我们这里介绍的张掖古城,最迟是元朝重修的。现有的张掖城,历代屡有兴废修葺,但城市位置终无更移。

明代有新旧城之别,旧城周长9里30步(一步为五市尺),新城是明洪武二十五年,都督宋晟于旧城东西增筑3里227步而成,城周合为12里多。城门(东西南北)四个,廓门六个,都有重訚(音因)。角楼四个,巡铺四面各六个。城廓只有三面,无西廓。城门前都有护城河,河面架有石孔拱桥。它有三道翁城,四道拱门,拱门除各有木门铁皮包外,并设有能上下引动的"千斤闸"。每座城门顶上有三层飞檐挑角的门楼,彩绘斗拱,蔚为壮观。登楼眺望,城内房屋鳞次栉比,芦苇湖沼,尽收眼底,城外农舍,掩映于绿荫之中,万顷田畴,碧波起伏,令人神爽。

城门楼悬挂大匾,东"弱水东流",南"祁连南耸,西"流沙西被",北"长城北环"。城呈方形,周围整齐地排列着砖砌城垛、望孔、垛口、烟台、射孔、碉楼等。斜坡马道直达城顶。四角均有角楼,形似碉堡。城墙上有威武雄壮的敌楼,高城深池,原是我国古代的一种城防建筑,以供军事防守之用。以钟鼓楼为中心的四条大街,向东西南北延伸,这座城的规模和艺术价值,在古代的城防上还是河西各县城之冠。近年来由于建设的需要,城墙全部拆毁,利用城墙地段,拓宽四周马路。

张掖自汉唐以来,由于不断移民实边,农业手工业有了发展,东来西去的旅客行商,日渐繁盛,为中外经济文化交流起了桥梁作用。如东晋的法显,唐代的玄奘,都是经过张掖前往西域的,波斯,阿富汗,印度等国的商贾、僧侣、学者,也是经过张掖到达长安的。他们往来奔波于丝绸古道上,不畏艰难,不惜流汗,翻山越岭,穿过沙漠,为沟通东西文化传播佛教做出了贡献。尤其五凉时期,大力提倡儒学,也提倡佛教。南北朝以后,儒佛合流,并行发展,设书院,建学校,张掖实为先声。特别是五凉时期的前凉政权,优礼士人,保护了一大批流寓的中原衣冠人物,促进了张掖文化教育的发展,培养了成百上千的文人学士。他们中有安邦治国的文臣武将,也有精通经史的硕儒名流。

明清时,张掖又建起了甘泉书院、天山书院、烁得书院,河西讲舍等,规模建制虽不是全省书院之首,但,人才辈出,除一些在文学、历史、医学、音乐、绘画等领域各有建树外。还出过造诣较深的女诗人陈秀全,陈秀勤。她们晓音律,能诗文,显示了卓越的才华,为张掖文化增添了光彩。

清末民初,张掖城市区在面积不足四平方公里,人口不足两万,公私立中小学达到三十多所,对提高张掖人民的文化水平、传播新知识、科学技术起到了积极的作用。新中国成立后,尤其近十年中,张掖的工业逐渐建立起来,门类比较齐全的富有地方特色的工业体系,得到了迅速发展。如今,化工、医药、纺织、皮革、造纸、塑料、食品、农副产品加工、建材等工业遍 布城乡,工业的发展,带动了农牧业的兴旺,农业的兴旺,又促使商业繁盛起来,布匹、百货五金、电器、糖烟酒农副产品等专业市场如雨后春笋,贸易中心,以及十多个商场相继建立,欣欣向荣,城市建设也有了新的发展。

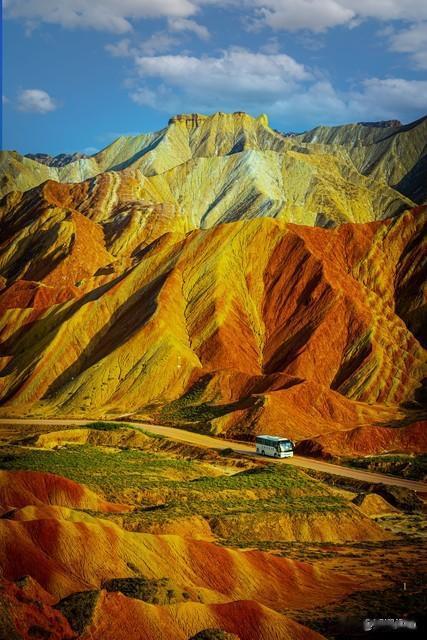

张掖独特的地理形势,美丽的自然风光,悠久的历史,灿烂的文化,绚丽多彩的古迹名胜,以及蒸蒸日上的社会主义建设,日新月异,焕发了美丽的青春。近年来,经整修和兴建,将逐步形成一个以大佛寺为中心的旅游观光风景点,使张掖古城重放异彩,显示出既有山光,又有水秀,又有名胜古迹的历史文化名城自然风貌,让成千上万来自世界各个角落的采风观光者,沿着古代丝绸之路,浏览甘泉公园的秀美风光。领略马可·波罗笔下的奇观胜景,寻觅黑水国遗址上的秦砖汉瓦。

【说明】

1、本文纯属个人整理的学习资料和史料,仅供参考,资料参考《读史方舆纪要》、《这里是中国》、网络;

2、图片主要来源网络、个人收藏,传承祖国优秀传统文化,学习中华文化精神;

3、欢迎多多交流,难免有疏漏之处,还请多多指正交流。如需转载,请注明出处。