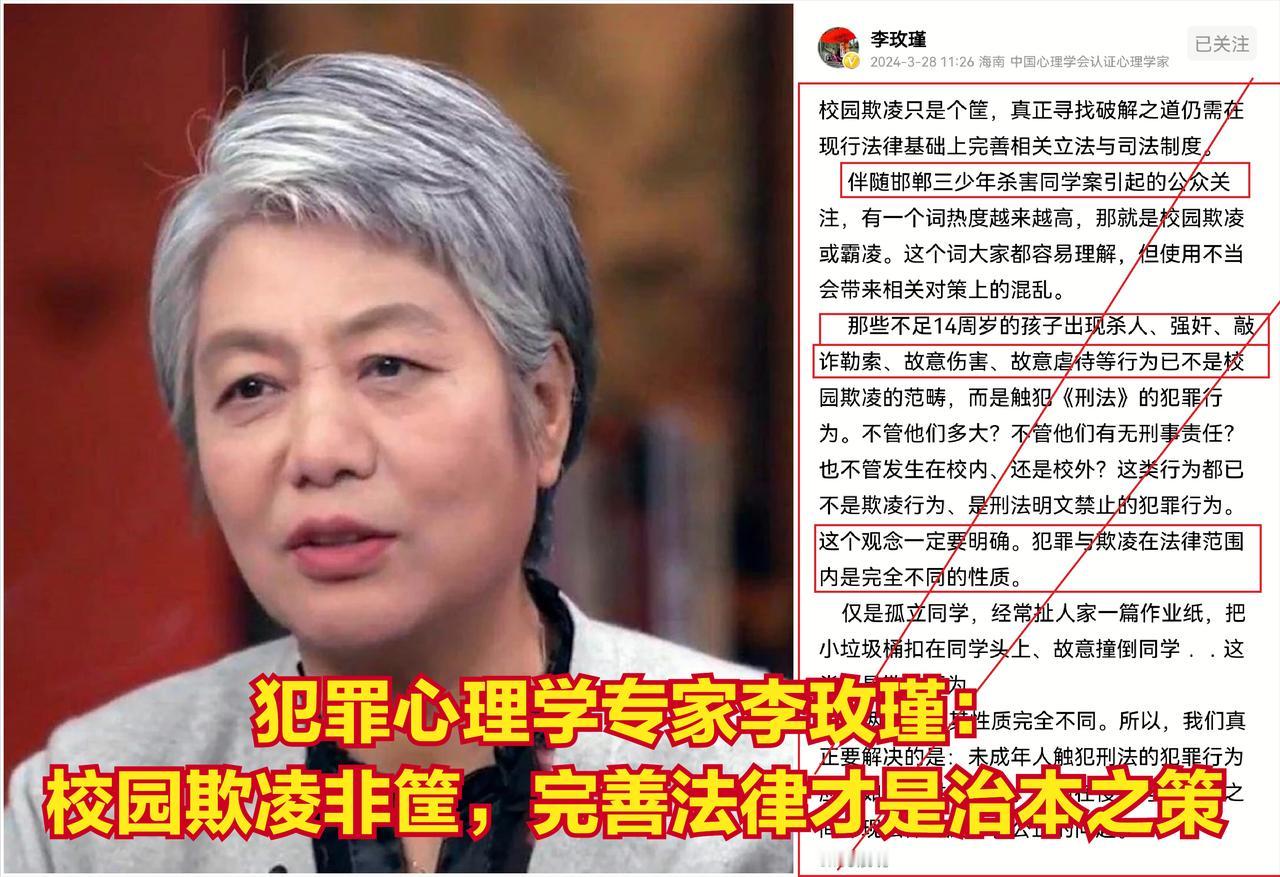

犯罪心理学专家李玫瑾:校园欺凌非筐,完善法律才是治本之策!犯罪与欺凌,法律面前不容混淆! “法者,天下之公器也。”这是古人对于法律地位的精准定位。在这个法治社会中,法律不仅是约束我们行为的框架,更是维护社会秩序、保障公民权益的坚实后盾。 然而,近期关于校园欺凌的议题再次引起了公众的广泛关注。犯罪心理学专家李玫瑾的一席话,如一道清流,为我们指明了方向:“校园欺凌只是个筐,真正寻找破解之道仍需在现行法律基础上完善相关立法与司法制度。” 不可否认,校园欺凌是一个严重的社会问题,它给受害者的身心带来极大的伤害。 然而,我们也不能忽视,一些极端、恶劣的行为已经超出了校园欺凌的范畴,触犯了《刑法》的底线。 邯郸三少年杀害同学案,就是这样一个令人痛心的例子。当未成年人的犯罪行为愈发严重,甚至威胁到他人的生命安全时,我们还能视而不见,将其简单归类为“校园欺凌”吗? 法律是公平的,它不会因为犯罪者的年龄、身份而有所偏袒。那些不足14周岁的孩子,一旦他们的行为触及了刑法的红线,就应当受到法律的制裁。 不管他们多大,不管他们有无刑事责任,更不管这些行为是发生在校内还是校外,法律都应该给予相应的惩罚。犯罪与欺凌,在法律面前是截然不同的两种性质。 让我们来看看那些被定义为“欺凌”的行为吧。孤立同学,扯掉他人的作业纸,把小垃圾桶扣在同学头上,故意撞倒同学……这些行为虽然可恶,但它们尚未触及刑法的底线。 然而,当这些行为升级为故意伤害、敲诈勒索、甚至杀人放火时,我们就不能再将其轻描淡写地归为“欺凌”了。 那么,面对未成年人触犯刑法的犯罪行为,我们应该如何应对呢?这不仅是社会需要思考的问题,更是法律界需要深入探讨的课题。 我们不能因为犯罪者是未成年人就姑息迁就,也不能因为他们是未成年人就盲目从重处罚。 我们需要的是一套完善、公正、合理的法律制度,既能够保护未成年人的合法权益,又能够维护社会的公平正义。 在这里,我们不得不提一下热播剧《狂飙》中的经典故事。剧中的主人公高启强,从一个老实本分的鱼贩子,一步步蜕变成黑恶势力老大。 他的成长轨迹,既是个人的悲剧,也是社会的警钟。如果我们在面对未成年人犯罪行为时,不能给予足够的重视和制裁,那么,谁又能保证,下一个高启强不会出现在我们的生活中呢? 因此,完善相关法律制度,对于预防和打击未成年人犯罪行为至关重要。我们需要明确界定“欺凌”与“犯罪”的界限,确保每一个犯罪行为都能得到应有的法律制裁。 同时,我们也需要加强对未成年人的法治教育,引导他们树立正确的价值观和行为准则,从根本上预防犯罪行为的发生。 有人问,面对校园欺凌和未成年人犯罪问题,公众应如何正确理解和应对,以减少类似事件的发生? 在我看来,面对校园欺凌和未成年人犯罪问题,公众的理解和应对方式至关重要。首先,我们应明确犯罪与欺凌的法律界限,避免将两者混为一谈。 其次,应加强对未成年人的法治教育和道德教育,培养他们的法律意识和道德观念。 同时,家长、学校和社会各界也应共同努力,加强对未成年人的关爱和引导,为他们创造一个健康、和谐的成长环境。 只有这样,我们才能有效减少类似事件的发生,保护未成年人的权益和安全。 结语:在李玫瑾专家的深刻剖析下,我们明白校园欺凌与犯罪的界限不容混淆,更不应以“校园欺凌”作为逃避法律制裁的借口。 法律是社会的底线,对未成年人的犯罪行为更应严肃对待。创新思维告诉我们,解决之道在于完善现行法律,确保法律的威严和公正。 现邀请网友留言讨论:如何完善法律以应对未成年人犯罪?在校园中如何加强法治教育?你认为社会、学校、家庭应如何联手预防校园欺凌和犯罪?