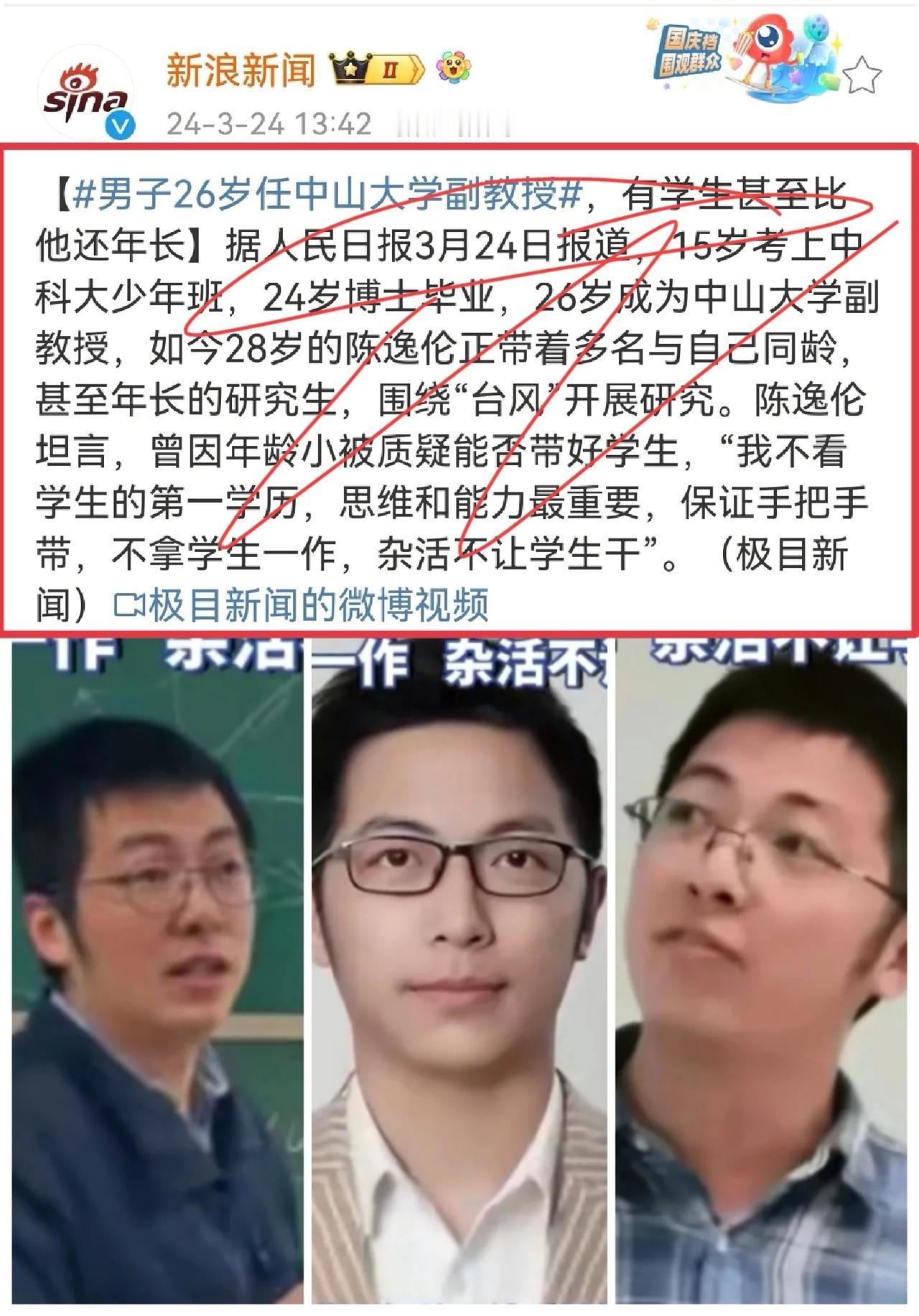

陕西西安骄子陈逸伦:15岁考上中科大,24岁博士毕业,26岁成为中山大学副教授,刷新学术界新高度 “英雄出少年”,这句古人的智慧箴言,在1995年出生于陕西西安的骄子陈逸伦身上得到了淋漓尽致的体现。 年仅15岁,他便以超群的智慧考入了中国科学技术大学的少年班,这一步,仿佛预示着他非凡的人生轨迹。 然而,成功的背后往往隐藏着不为人知的艰辛。 陈逸伦在初入大学时的英语分班考试中成绩并不理想,甚至有两门课需要重修,这对于一个少年天才来说,无疑是巨大的打击。 但正是这样的挫折,锻炼了他坚韧不拔的意志,也让他更加明白成功的来之不易。 古语有云:“天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨。” 陈逸伦在困境中没有选择放弃,而是选择了一个相对冷门的专业方向——地球和空间科学。 这种敢于挑战自我、不拘一格的精神,正是当下年轻人所缺乏的。 他的选择,不仅为他打开了一扇全新的学术大门,也为他在未来的科研道路上奠定了坚实的基础。 更令人惊叹的是,陈逸伦在24岁时便完成了博士学业,这样的速度在学术界堪称奇迹。 而他的学术成就更是令人瞩目,以第一作者或通讯作者身份在知名期刊上发表了20余篇论文,这样的成果即便是对于资深学者来说也是相当不易的。 而陈逸伦,一个年仅26岁的年轻人,却已经站在了学术的巅峰,成为了中山大学的副教授,这无疑是对他学术能力的最好证明。 陈逸伦的成功,不仅仅是个人的荣耀,更是陕西西安乃至整个中国的骄傲。 他的故事告诉我们,只要敢于梦想、敢于挑战、敢于创新,就没有什么是不可能的。 正如热播剧中的主人公一样,陈逸伦用自己的实际行动诠释了什么是真正的“开挂”人生。 有人问,陈逸伦教授在如此年轻的年纪就取得了如此卓越的学术成就,您认为他的成功主要归因于哪些因素? 他的成长经历对于我们培养年轻科研人才有何启示? 我认为,陈逸伦教授的成功并非偶然,而是他天赋、努力、机遇和坚持的完美结合。 他的家庭背景为他提供了良好的科学启蒙,而他对学术的热爱和执着则是他不断前进的动力。 此外,他敢于选择冷门专业并深入钻研,这种勇气和决心也非常值得年轻科研人才学习。 陈逸伦的成长经历告诉我们,培养年轻科研人才需要注重激发他们的兴趣和热情,提供多样化的学术路径,并鼓励他们勇于探索和创新。 在我看来,陈逸伦的故事是一个典型的“英雄出少年”的传奇,他的成功不仅仅是因为他的天赋和努力,更是因为他对学术的热爱和对梦想的执着追求。 让我们共同期待这位年轻学者在未来的学术道路上创造更多的辉煌! 结语:陈逸伦的故事不仅仅是一次学术的飞跃,更是创新思维的体现。 他的经历鼓舞人心,展现了坚持与热爱的力量。 15岁考上中科大,24岁博士毕业,26岁成为中山大学副教授,每一步都充满了挑战与突破。 你如何看待陈逸伦的创新思维与学术成就?你认为他的经历对年轻人有何启示? 你认为自己或身边人有可能复制这样的成功路径吗?期待你的留言分享!