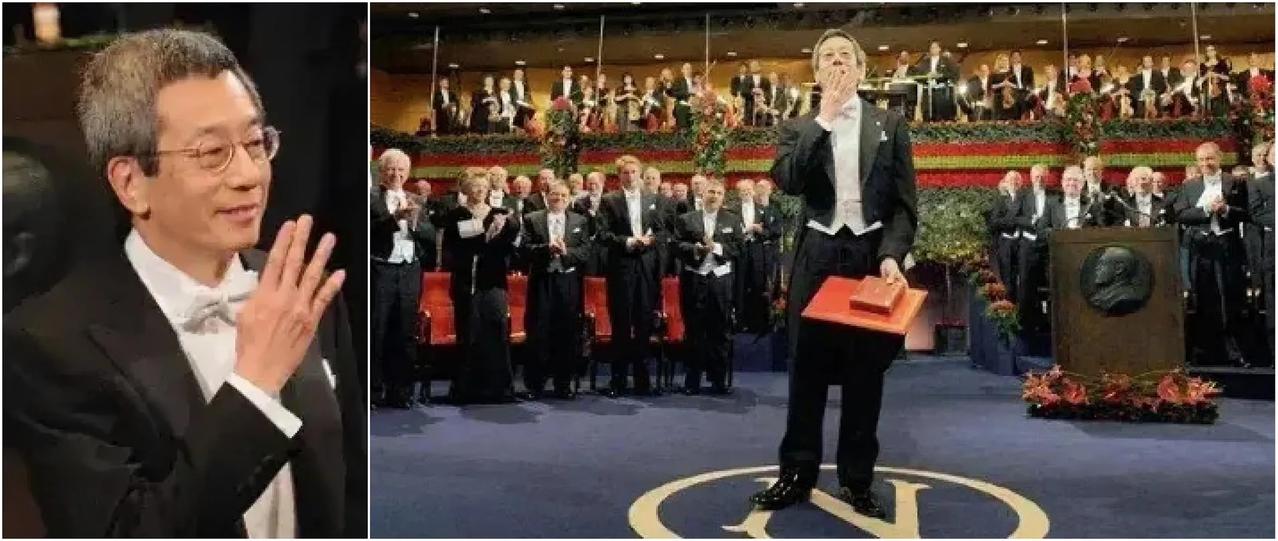

“我是美国人,不是中国人!”钱永健获诺奖引发争议:科学家身份与国家认同何去何从? “人生自古谁无死,留取丹心照汗青。”这句古人的名言,道出了身份认同与家国情怀的深沉关系。 然而,当钱永健站在诺贝尔化学奖的领奖台上,说出“我是美国人,不是中国人”时,我们不禁要问:科学家的身份与国家认同,难道真的如此难以兼容? 钱永(1952-2016),美国籍,中国导弹之父钱学森的堂侄子,是一位著名的生物化学家,曾荣获诺贝尔化学奖。 他出生于美国纽约,祖籍浙江杭州临安,本科就读于哈佛大学,博士毕业于英国剑桥大学。 钱永健,这位拥有华裔血统的诺贝尔奖得主,他的成就无疑是令人瞩目的。 他从小在美国长大,接受了西方的教育和文化熏陶,成为了世界顶尖的生物化学家。 他的成功故事,就像一部典型的“美国梦”的写照。 值得一提的是,2008年,我们得知钱学森的侄子钱永健荣获诺贝尔化学奖,国人纷纷庆贺,谁料他却毫不客气说道“我一辈子都是美国人,绝不是中国的科学家!” 他居然以美国人的身份自居,否认自己的中国血统和文化背景,这无疑在我们心中投下了一颗重磅炸弹。 “饮水思源”,这是我们中华民族的传统美德。 钱永健的成就,离不开他华人血统中的智慧和勤奋基因,离不开他祖辈们为中国科学事业打下的坚实基础。 然而,他似乎忘记了这一点,选择以一个纯粹美国人的身份来定义自己。 这不禁让人想起那句老话:“数典忘祖,其可乎?” 当然,我们不能否认钱永健作为一个科学家的成就。 他的研究在生物化学领域具有开创性的贡献,这是他的个人努力和才华的体现。 但科学家的身份和国家认同,并不是非此即彼的选择题。 一个优秀的科学家,完全可以同时拥有对国家和民族的深厚情感,以及对科学事业的无限热爱。 在这个全球化日益加剧的时代,国家认同和身份认同变得越来越复杂。 我们尊重每个人的选择和权利,但同时也希望,无论走到哪里,都能保持一颗对故土和文化的敬畏之心。 正如热播剧《觉醒年代》中所展现的那样,一个人的成长和成功,离不开他所处的时代和土壤。 有人问:钱永健教授虽然在美国取得了卓越的科研成果,但他的祖籍是中国。 您认为中国的科研环境和政策对于培养优秀科学家起到了怎样的作用? 中国的科研环境和政策在过去几十年里发生了翻天覆地的变化,为培养优秀科学家提供了良好的土壤。 中国政府对于科技创新的高度重视和大力支持,以及科研投入的持续增加,为科学家提供了广阔的舞台和丰富的资源。 同时,中国的教育体系也在不断改革和完善,注重培养学生的创新能力和实践能力。 这些因素共同促进了中国科研事业的蓬勃发展,也为世界科学界输送了大量优秀的人才。 钱永健的选择,或许是个人的自由,但也让我们看到了科学家身份与国家认同之间的微妙关系。 我们希望,未来的科学家们,能够在追求科学事业的同时,不忘自己的文化根源,为人类的进步和发展贡献更多的智慧和力量。 结语:钱永健的言论无疑在学术界与社会中引发了深思。 身份认同与国家归属感是个人的自由选择,但科学家的成就与荣誉不应局限于国籍。 我们应鼓励开放的学术氛围,尊重每位科学家的贡献。 在此,我们提出三个话题供网友探讨:科学家的身份认同是否应与其科研成果相分离?国籍是否应成为评价科学家成就的标准? 如何在全球化背景下,培养并留住顶尖科研人才?期待网友们的精彩留言。