在广州市白云区棠溪村的街巷深处,老一辈村民常会指着青砖灰瓦的祠堂,讲起一段特殊的集体记忆

那些背着药箱、卷着裤脚奔走在田埂间的身影,曾用最朴素的仁心,撑起了一代人的健康防线。

一剂药箱里的时代回响

一剂药箱里的时代回响1965年夏,毛主席"把医疗卫生送到农村"的号召如春雷般响彻大地。

在棠溪村,大队部腾出十几个平方的角落,挂起了卫生站的白漆木牌。

梁有怀、曾玉莲等二十出头的青年,放下锄头捧起《赤脚医生手册》,在简陋的祠堂里开启了新的人生轨迹。

"那时的药柜是用旧船板钉的,听诊器要传给下一班用。"现年78岁的曾玉莲抚摸着泛黄的《乡村医生执业证书》回忆。

卫生站最初只有三件"法宝":听诊器、血压计和体温计,却要应对全村上千人的头疼脑热。

诊室兼作产房,接生时需用门板临时搭床;药房里的紫药水、阿司匹林都是定量分配,医生们常拿竹片当压舌板,用煤油灯消毒针头。

田埂上的"全科医生"

田埂上的"全科医生"清晨五点,赤脚医生们已挎着印有红十字的药箱出门。

梁有怀的孙子至今记得爷爷的"巡诊地图":村东头梁阿婆的风湿腿要针灸,西边晒谷场的搬运工常扭伤腰,榕树下的孩童总被马蜂蜇。

遇上暴雨天,他们踩着没膝的积水去接生;寒冬腊月,裹着军大衣给发烧的村民守夜。

"我们既是医生也是心理辅导员。"曾玉莲说,当年她常把注射器焐在怀里升温,给怕疼的孩子讲故事。

最难忘的是1973年除夕,她刚端起饭碗就被喊去接生,在煤油灯下忙到凌晨,产妇家人塞来的红糖姜茶,至今仍是她记忆里最甜的年味。

油灯下的"进修生"

油灯下的"进修生"在卫生站斑驳的墙上,贴着1978年的排班表:四班倒的工作制下,医生们还要挤出时间学习。

梁有怀被派往新市镇医院学针灸时,用草纸画满穴位图;曾玉莲白天打针配药,晚上就着煤油灯背《实用内科学》,硬是用三年半脱产读完医学院课程。

"当时学注射,先在萝卜上练扎针,后来互相在胳膊上试。"老护士黄锦明笑着比划。

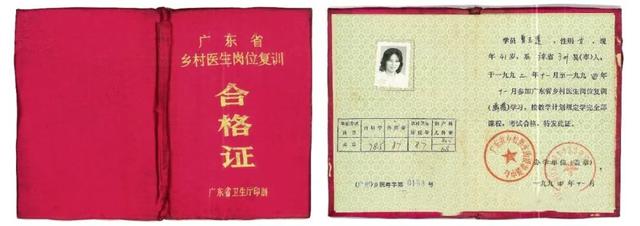

那些盖着红章的培训证书,记录着这群"赤脚专家"的蜕变:从辨认草药到操作心电图,从接生到处理农药中毒,他们用实践填补着理论的鸿沟。

渐行渐远的白大褂

渐行渐远的白大褂2000年后,随着三元里人民医院的扩建,卫生站的产床彻底闲置。

曾玉莲的接生记录本停在1997年,最后一页写着:"梁家女婴,3.2公斤,Apgar评分10分"。如今,当年的赤脚医生多已白发苍苍,但村民仍习惯叫他们"梁医生""曾姑娘"。

在棠溪村史馆的玻璃柜里,生锈的听诊器与崭新的智能健康检测仪并列陈列。

那些赤脚丈量过的土地,已变成社区卫生服务中心的柏油路。但当老人们说起当年医生冒雨送药的故事,年轻护士仍会肃然起敬——这或许就是仁心最好的传承。

后记:

在探访棠溪村的日子里,笔者在老卫生站墙角发现一行模糊的粉笔字:"1979.3.8 接生3例"。这些即将消失的印记,提醒着我们:在医疗资源匮乏的年代,正是这些"半农半医"的守护者,用体温温暖了整个乡土中国。

(本文资料来源于棠溪联社,村民讲述,行文有艺术加工的成分,如有遗误,多谢指正,感恩老一辈人的付出与努力,才有我们今天的美好生活。)