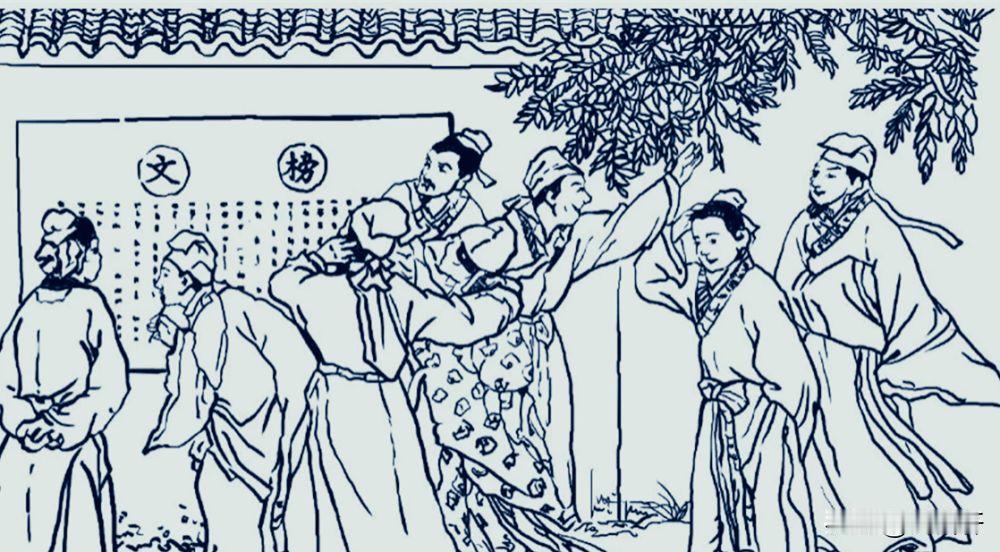

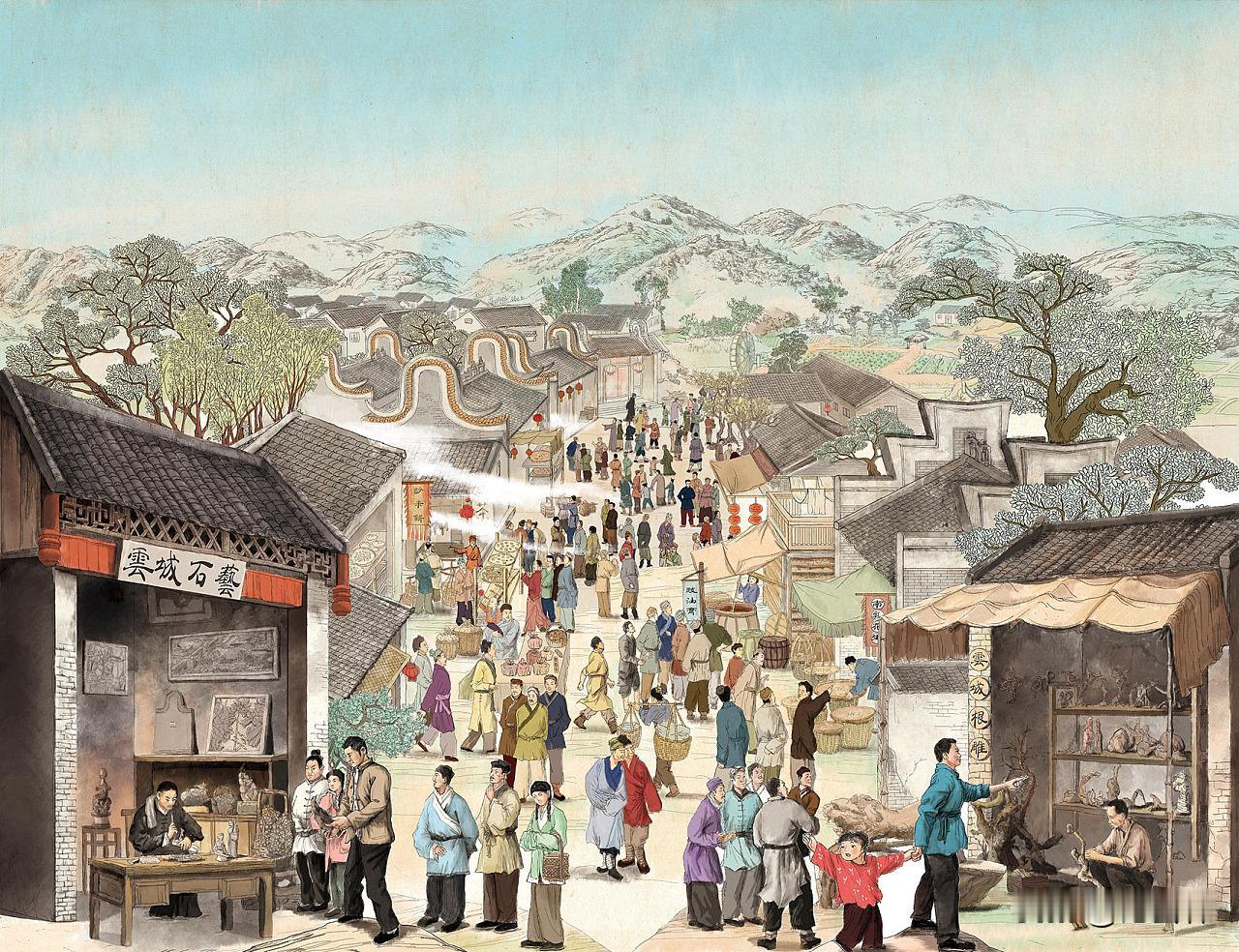

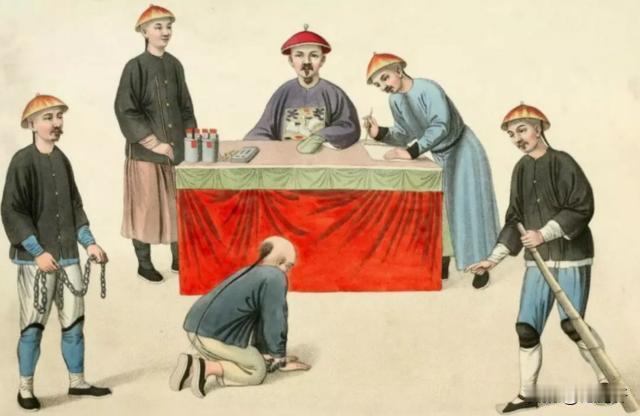

古代的“通缉令”画像并不清晰,而且还让人看不懂,但却能抓到犯人,这究竟是什么原因? 在看一些古代的电视剧的时候,总是有这样一幅景象,当有人成为了通缉犯之后,官府就会将此人的画像张贴告示,就是所谓的“通缉令”。 然而因为古代的画像的技术有限,所以往往张贴出来的“通缉令”上面,人物画像都很抽象,难辨认画中人物究竟是谁,但奇怪的是,官府确实能凭借此方法抓到犯人。 这究竟是为什么?古人是怎么通过一个如此抽象的画来抓捕罪犯呢? 事实上,古人在刚开始有“通缉令”的时候,上面还并没有人的画像,相反,主要是靠文字的描述,并且将事情的来龙去脉写的非常清楚。 描述罪犯的时候,也是将此人的外貌特征描绘的非常详细,但是这种方法的效果却并不理想,因为在古代,一定数量的百姓是根本不认识字的。 如果仅仅有文字描述,许多百姓是参与不到提供线索的工作中来,另一方面,官员将“通缉令”贴出后,也会口头向围观的百姓稍作解释。 无奈的是,口口相传的“威力”也是不小的,经过百姓们传来传去,事情早就变成了另外一副样子,等到了唐朝的时候,“通缉令”上面加上图像的方法就流传了下来。 这样一来,虽然画的比较抽象,但是可以更好的让百姓参与情报工作,而这些“通缉令”上面的人像比较抽象的原因,也与古代绘画水平有关。 那时候的百姓相当多一部分字都不认识,更不用说可以画出精美写实的画了,大部分画的好的画家也会被朝廷、皇帝征用。 那么在民间的画家就更是少之又少,另一方面来讲,古代并没有像现在一样的印刷技术,所以在城中贴“通缉令”,是需要人一份一份书画出来的。 等犯人犯了事儿,再写写“通缉令”,要是画画每一张都画得非常精细,这样一来,犯人早就已经跑了。 为了提高效率,画像就相当是一个简笔画,将最主要的特征给显现出来,以方便群众记忆,那么又有人好奇了,既然人物画像如此精简,那么官府究竟怎么抓到犯人的? “通缉令”也可以当作是悬赏通告,提供有用线索或是抓到犯人的,官府也会给奖励,这对于当时穷苦的百姓来说,自然不会放弃这个捞金的好机会。 不得不说,这个方法有一个弊端,万一有两个长得比较像的人,官府是很容易错抓的,所以在那个年代,也有不少抓错人的冤案。 那么如何避免这种事情的出现呢? 这就要提到古人的户籍制度了,简单来说就像是现在人的身份证,用来证明身份信息的,甚至在古代,户籍制度的严密性非常高。 他们连远门都不能出,要是想要出远门,就要到官府开具身份证明,否则是出不去的,这样一来,来自官兵的压力,来自百姓的压力,犯人几乎是没有什么地方可以逃窜的。 犯人既然很难逃蹿出去,那么就需要找到可以藏身的地方,再加上古代都实行宵禁制度,一旦到了晚上,城中各条大道上都会有重兵巡逻。 所以越到晚上,在外面“飘着”越危险,很容易被官兵抓捕到,再加上社会动乱,百姓自然是不会收留一个陌生人躲在自己的家中。 那么又有人好奇了,难道犯人就没有亲朋好友吗? 事实上,这已经不是拿不拿悬赏的问题了,而是要丢掉命的问题,因为再商鞅变法中建立了“连坐制”,简单来说就是“株连”。 “株连”这个词大家一定不陌生,犯人的亲朋好友不准擅自迁移住所,要互相检举,互相举报,如果发现罪犯没有举报甚至还包庇罪犯,那就是从犯。 在这种严明的制度下,大家都是为了活命自保,谁有敢去为了一个罪犯而将自己的性命也搭进去呢。 所以古代的画像虽然并不能准确的表述出来,但是鉴于那个时期的种种严明制度,罪犯也是很难逃出去的,官府自然也就可以抓到罪犯。#MCN首发激励计划#