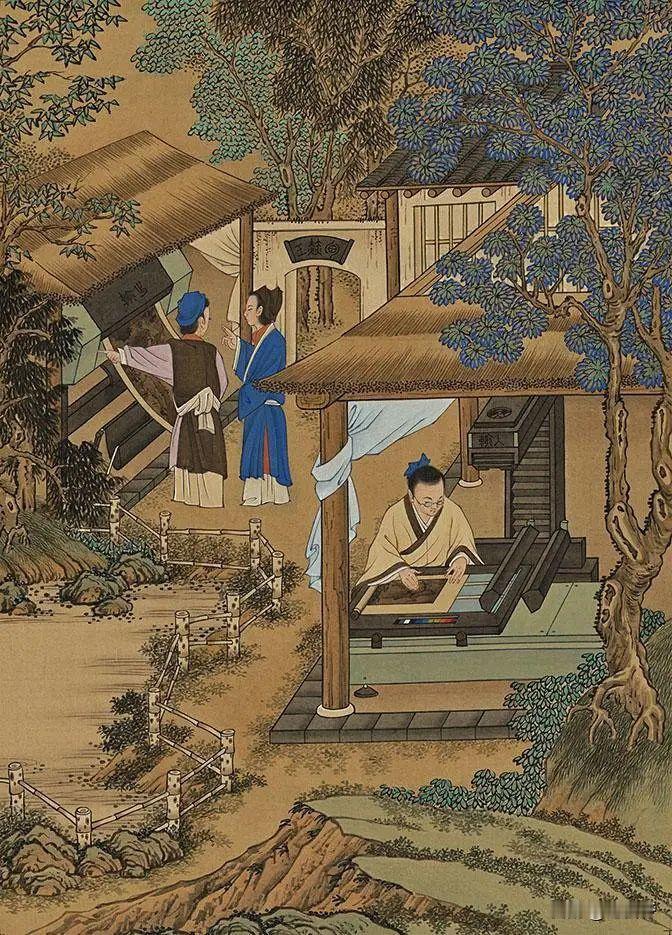

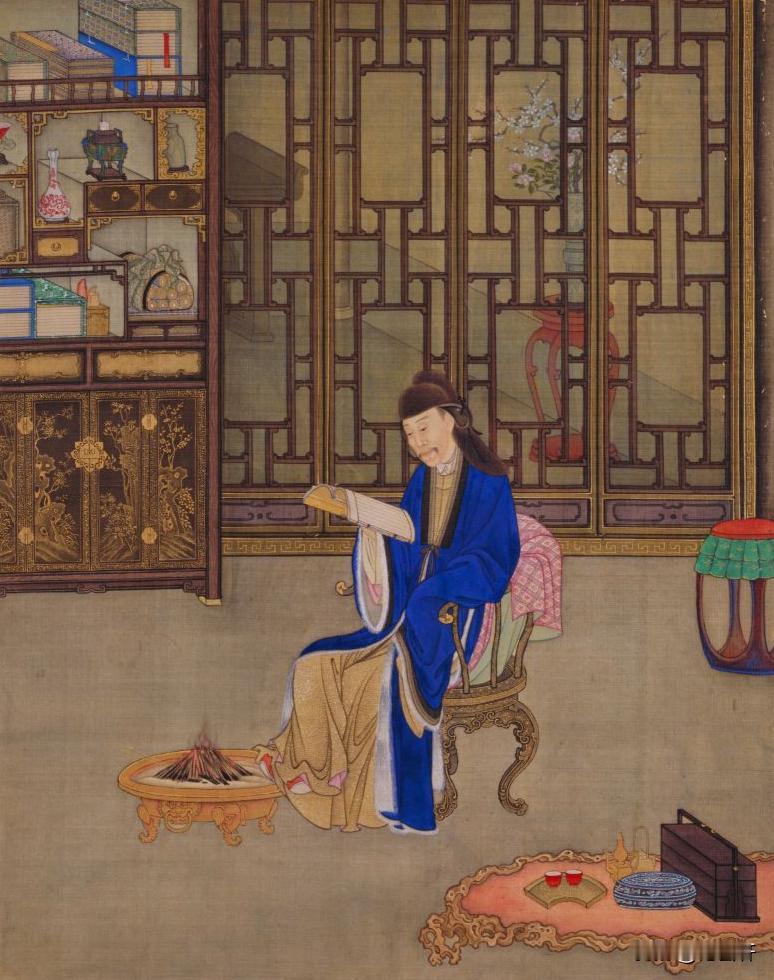

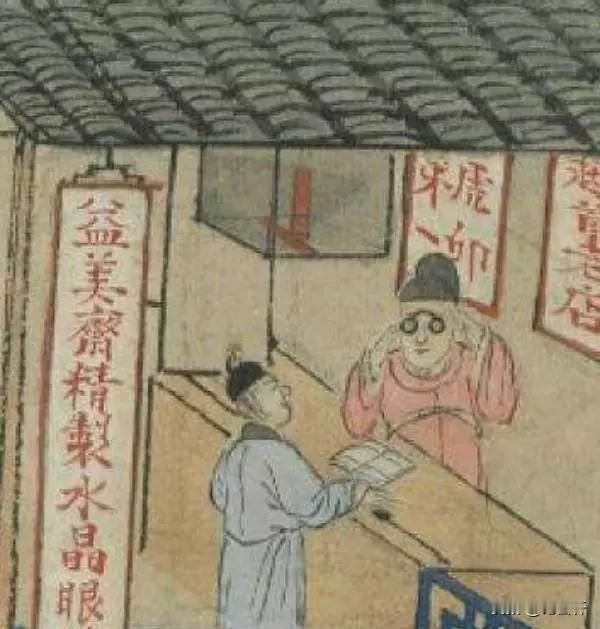

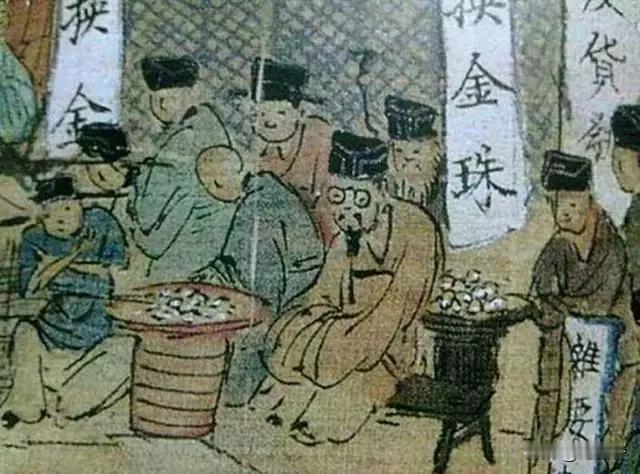

没有近视眼镜,没有激光手术,那古代人得近视怎么办? 随着科技的发展,电子产品已经成为了人们日常生活中必不可少的存在,在方便人们生活的同时也带来了非常大的弊端,就是容易造成近视眼。 然而古代并没有这些容易造成近视眼的电子产品,是不是意味着古代的人们就不会得近视眼呢? 事实上,电子产品并不是唯一可以促使人们眼睛近视的原因,长时间的看书用眼,或者眼睛疲劳等等,都有可能是造成近视眼的原因。 所以古代当然也会有近视眼,那么问题来了,现在的人们可以戴眼镜、做激光手术等方法来改善近视,古人又是怎么解决这一问题的呢?难道就只能束手无策吗? 古人的生活方式和生活作息是非常规律且健康的,座椅在古代近视的人数远远没有现在这么多,老百姓们日出而作日落而息,在一定程度上也算是劳逸结合,没有高强度用眼。 另一方面,古人的思想观念以及条件因素也决定了,并不是所有人都有机会读书,所以高强度用眼的人,也比较少。 所以在古代,书生中近视的概率要大得多,一般条件比较好的人读书,他们的读书环境也会比较优越,比如营养跟得上,光照也充足。 再加上古代使用的书写工具写出来的字,字体也会比较大,所以看起来也不会太费眼,这种书生也不容易得近视眼。 往往都是那些家里条件艰苦,又心中怀有抱负的人,他们读书的时间很长,所以经常在深夜里挑灯夜战,昏暗的环境让眼睛过度疲劳,就容易患上近视眼。 那么患上近视眼后,古人又是如何解决眼睛看不清的问题呢? 事实上,古代的诗人有很多都是近视眼,比如韩愈、欧阳修、白居易等等,他们甚至患有高度眼疾。 欧阳修对于这个问题,他就选择了减少用眼,让别人读书给自己听,也由此可以看出,欧阳修的近视程度已经非常重了,但是这样毕竟不太实用,也非常耗费人力。 那么苏轼应对眼疾的办法就有些不同了,他有一个方法称之为“烫眼法”,听到这个名字就大概也能知道,就是给眼部加热。 用一个容器倒进热水,再将眼部伸进水中,通过给眼睛加热的方式放松眼睛,促进眼部血液循环,苏轼用这种方法每天都会用好几次。 其实和现代的热敷眼睛是一个性质,除此之外,古人也会通过食疗的方法来缓解眼睛近视,吃一些对眼睛有益处的食物。 还有眼部针灸,按压穴位,实际上就相当于做眼保健操一样,除此之外,油灯也是关键因素,有些家庭条件不好的百姓,为了节省开支,使用的都是一些非常不好的燃料。 所以燃烧后释放出来的烟也会眼睛造成一定危害,所以为了保护眼睛,古人会选择在灯中放置一些枸杞,或者直接用枸杞熬成的油。 这样也可以起到保护眼睛的作用,在眼镜发明出来之前,古人就通过各种各样的巧办法和小妙招来预防以及缓解近视。 直到放大镜的出现,我国已知最早的放大镜,出土于东汉广陵王刘荆墓,为水晶材质,而大量西方制造的放大镜进入中原后,也不是用来专门读书看字的。 当时的放大镜主要用于聚光点火,而人们开始广泛运用放大镜看字大约是在北宋,在《暇日记》中记载,许多官员在看卷宗是都会用水晶镜观。 或许是因为宋代注重文官,科举制度扩大规模后,大量人想要考取功名,读书的人自然也就多了,如此一来,近视的概率也会大大增加。 后来西方出现了近视眼镜,也就是经过发明后将“放大镜”直接戴在眼睛上,刚开始眼镜还没有眼镜腿,后来流入中原后,也比较名贵,甚至会用来当作礼物献给皇帝。 皇帝也会用来当作嘉奖奖励给大臣,所以在当时就算有眼镜,也不是一般老百姓能够用的起的,直到清朝时期,民间制造眼镜的作坊开始兴起。 所以在古代,近视对于那些有条件的人来说,总有办法解决,要么找人“伺候”读书,也可以用放大工具,但是普通百姓要是近视了,大概率只能用一些小方法来缓解了。