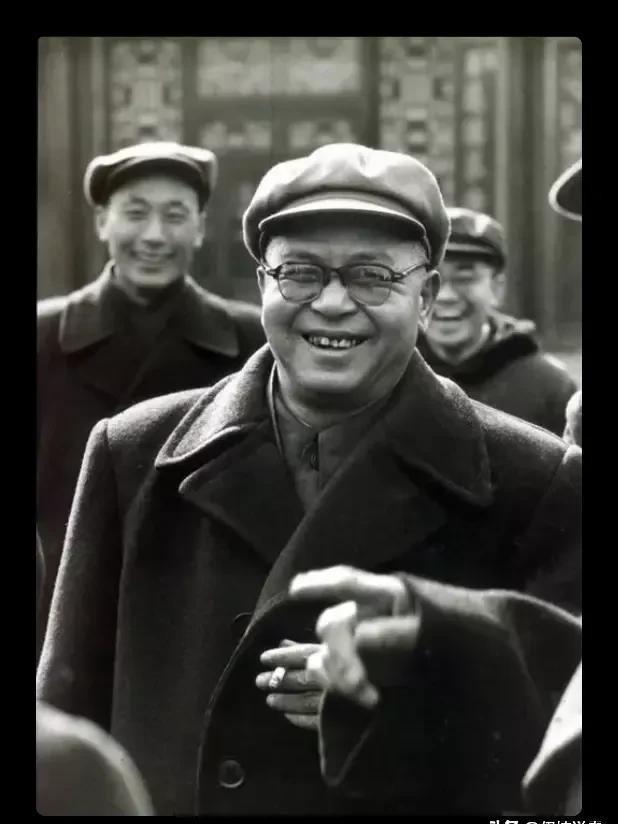

1958年,明史专家吴晗发掘完万历皇帝的定陵后,得寸进尺,又想挖明成祖朱棣的长陵,周总理听后沉默良久,说了一句话让吴晗破灭了幻想。 吴晗,1909年出生于浙江义乌,是中国著名历史学家,尤其在明史研究领域颇有建树。师从胡适,吴晗原本秉承“读书救国”之志,但国民党的腐败令他转向,成为一名社会活动家,积极参与反蒋活动。建国后,吴晗成为政协委员、北京市副市长,1956年,他主张发掘定陵,认为这有助于学术研究,增加历史文化内容。 这一提议得到了郭沫若等人的支持。当时,有人反对挖掘皇陵,认为考古水平不足,容易损坏文物。但主张挖掘的声音占上风,尤其是吴晗。报告送到周总理手中,周总理在伟人批示后原则同意了这一提议。 1957年9月21日,万历皇帝定陵的玄宫正门被打开,这是首次从正门打开一个皇帝陵墓。然而,随后的发掘过程中,许多珍贵文物因保护不当或技术不足而受损,尤其是万历皇帝的金丝龙袍。 吴晗等人成功发掘定陵后,引起了巨大反响,许多考古人士准备挖掘其他帝王陵墓。但在郑振铎、夏鼐等人的努力下,国务院决定停止发掘帝王陵墓,保护中国的宝贵文物。 尽管定陵的发掘带来了许多负面影响,吴晗仍然对挖掘长陵抱有极大的兴趣。他认为,长陵作为明成祖朱棣的陵墓,其规模和研究价值都要大于定陵。于是,他开始在各种场合提出自己的想法,试图说服周总理和其他决策者支持他的计划。 1965年9月,一个重要的机会出现了。周总理陪同巴基斯坦总统参观定陵,吴晗也在陪同的人员之中。参观结束后,巴基斯坦总统对定陵的宏伟和精美表示赞叹,周总理也显得非常兴奋。吴晗觉得时机已到,便接过话茬,向周总理提出了长陵的发掘计划。 周总理听后,并没有立即回应,而是询问了发掘长陵所需的预估资金。吴晗迅速回答,根据初步估算,大约需要40万元。周总理沉默了一会儿,然后缓缓地说道:“我对死人不感兴趣。”这句话仿佛一盆冷水,浇灭了吴晗心中的热情。他意识到,长陵的发掘计划很可能无法得到批准。 事实上,周总理的态度并不仅仅是出于对死人的不感兴趣。他更多地考虑的是国家的利益和发展需要。定陵的发掘已经给文物保护带来了严重的挑战,再次进行大规模的陵墓发掘,可能会带来更多的问题。此外,用有限的资金去挖掘死人的墓穴,而不是用于国家的建设和发展,显然不是一个明智的选择。 吴晗虽然对此感到失望,但也无可奈何。他只能接受现实,放弃长陵的发掘计划。而明成祖朱棣的长陵,也因此得以保持其原貌,安静地伫立在历史的长河中,直至今日。 这一事件也成为了吴晗一生中的一个转折点。他开始反思自己对于考古和历史研究的态度,更加注重文物保护和学术研究的平衡。而长陵的不被发掘,也让后人有机会以更加科学和成熟的方式去探索和研究这一宝贵的历史遗产。

评论列表