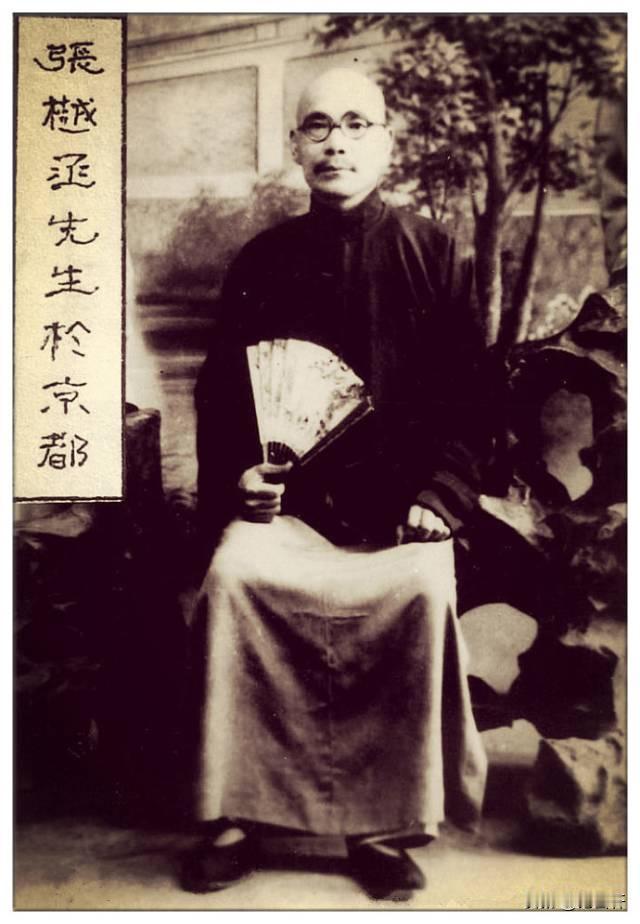

1949年,周总理决定让张樾丞篆刻开国大印。可没想到,事成之后,张樾还留了手绝活,给国印做了一个“留边”,保证制作过程中的所有工匠都拿不到印样。 (信息来源:北京日报、河北青年报,在阅读文章之前,您可以先点击一下关注,以便后续持续为您推送此类文章) 在我国博物馆中珍藏的众多历史文物中,有一枚印着“中华人民共和国中央人民政府之印”的铜印,既精致,又大气,将我国的大国气质展露无遗。 它就是我国的开国大印,但是有很多人不知道的是,制作这枚铜印的人。 张樾丞,虽然他的出身低寒,甚至连几年学都没有好好上过,但是他却十分好学,并且对文墨的天赋颇高,并且写字功夫十分了得。 为了改变现状,拯救自己的未来,张樾丞没有待在自己的家乡,而是一人踏向了前往北京的路,渴望在那里闯出自己的一片天。 1895年,那时候张樾丞只有14岁,因为对文字有着超高的天赋,所以他来到了琉璃厂益元斋刻字铺,在这里当学徒。 张樾丞也十分用功,可以说只要一有时间,他就会埋头苦干,刻苦钻研技术,通过他的努力,也确实展现出了他惊人的的才华。 篆刻的一个“龙飞虎卧”直接将自己打出了名声,在当时,许多有难度的印章也都是由张樾丞篆刻,不仅如此,有许多名人也都慕名而来。 1949年,新中国即将成立,为了迎接新中国的到来,在北平成了新政治协商会议筹备会,就是为了新中国的成立进行各项准备工作。 其中很重要的一项准备工作,就是制作新中国的开国大印,当时周恩来担任的筹备会的副主任,于是大家挑选了几位在篆刻上面有名气有实力的制印名家。 其中就包含了张樾丞、魏长青、顿力夫等人,但是经过层层严格选拔,最终张樾丞的技艺更高一层,于是这个艰巨的任务,就交由张樾丞来完成。 但是印什么、用什么字体,也是非常重要的,在党中央的多次商议与探讨下,毛泽东周恩来等多位国家领导人最终据欸的那个用宋体来篆刻。 原因就是宋体是简单易懂,这样所有老百姓都可以看懂上面的文字,而材质,也选用了比较节约的铜材料。 可以说,几乎每一个细节都可以看出来人民政府为人民,替人民着想,因为任务艰巨,时间紧任务重,张樾丞也深知自己身上背负着怎样的使命。 于是为了能够将这个任务圆满完成,为了不负国家领导人的期望,他将自己锁在房间内,不允许任何人打扰,一笔一划,每一刀都十分严谨。 在经过了几天的篆刻时间,这枚大创作终于圆满完成,因为事情的严密性,要确保万无一失,不能留下任何痕迹,以免给有心之人可乘之机。 所以在制作的时候,张樾丞就没有留下任何底稿,为了让印章更加具有保密性,防止有人拿来伪造,于是张樾丞使用了一种拿手绝活。 张樾丞将印章的四周都保留有“留边”,就是四个角都留有高台,这样一来,谁也无法得到开国大印的样印。 直到印章准备正式使用之后,再将四周的突起磨平,这一操作也称之为“开封”,所以张樾丞的这一做法,确保了开国大印的保密性。 张樾丞虽然拥有了名气与地位,但是他的内心却始终没有忘记自己曾经是一名穷人,所以即使他的功名再高,也始终保持一颗善良淳朴的心。 在自己手下的学徒,在他的心里全部都是跟自己一样的人,没有高低之分,所以大家跟他一同吃饭,大家吃什么,他就吃什么。 张樾丞还总是不忘记帮助那些穷苦的百姓,开国大印的制作,也拒收国家分文,他的一生付出了无数贡献,帮助了无数百姓,实乃是一位了不起的大国工匠。