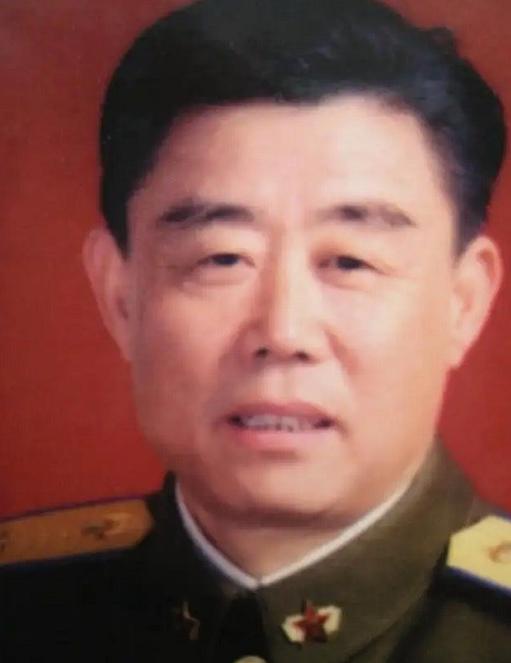

“处罚就处罚吧!反正不能打!”1968年,四架“美军战机”逼近我国导弹营驻地,营长陈辉亭连续7次抗命拒发导弹,事后却没受处罚。 1968年,在冷战高峰期的紧张气氛中,一起引人注目的事件在中国发生。这个故事的主人公是陈辉亭,一位导弹营营长。 在那个年代,世界两大阵营——东方和西方——处于紧张对峙状态,任何小的误判都可能引发不可预测的后果,甚至全面核战争。正是在这样的背景下,陈辉亭面临了他职业生涯中最严峻的挑战。 据报道,1968年的某一天,四架标识为“美军战机”的飞机逼近陈辉亭所在的导弹营驻地。根据冷战时期的标准操作程序,任何接近敏感军事设施的不明飞行物都应被视为潜在的敌对威胁。面对这种情况,下达击落命令似乎是一种合理的防御措施。 陈辉亭却做出了一个与众不同的决定。在紧张的情况下,他不仅一次,而是连续七次接到上级命令要求他发射导弹,但他都抗命拒绝了。 陈辉亭的决定并非出于对冲突的恐惧,而是基于他对局势的冷静分析和对可能后果的深思熟虑。他认为,那些飞机可能并非敌军,且即使是,直接开火也可能会无端引发更大规模的军事冲突,甚至战争。在那个电光火石的时刻,陈辉亭展现了难以置信的克制力和战略思维。 “处罚就处罚吧!反正不能打!”这句话或许最能概括陈辉亭当时的心态。他宁愿面对来自上级的严厉处罚,也不愿意做出可能导致重大误判的行为。在那个充满敌意和不信任的时代,陈辉亭的行为体现了极高的责任感和对和平的执着追求。 按照常规思维,对于这种级别的抗命行为,严厉的惩处几乎是必然的结果。 在那个时代,对军事命令的绝对服从被视为军队纪律的基石,任何违背命令的行为都可能被视为对军队纪律的严重破坏,更不用说在紧张的国际对抗背景下的抗命了。 因此,陈辉亭的行为在首次传出时,立即在军内外引起了广泛的争议和担忧,很多人预期他将面临严重的后果。 出乎所有人预料的是,陈辉亭并未受到处罚。 这一决定背后的原因复杂且引人深思,它不仅仅是对陈辉亭个人判断的肯定,更是对当时决策体系和指挥链条的一种深刻反思。 陈辉亭的抗命被解读为一种高度责任感和对和平深刻认识的体现,他的行为被看作是在潜在的国际危机面前采取了极其谨慎和理性的态度。 此决策的接受过程充满了冲突与争议。 在军队内部,一部分人士认为这种行为破坏了军纪,应该受到惩罚,以维护军队的纪律和权威。 而另一部分人士,则认为陈辉亭的行为展示了非凡的判断力和对更大范围内和平的考虑,是值得赞扬的智慧与勇气的体现。 在政治和军事高层,这种分歧触发了一系列激烈的讨论和评估,最终决定不处罚陈辉亭,反而将其行为视为避免了潜在冲突的英明决策。 这一决定在当时社会上也引发了广泛的讨论,人们开始重新审视在国际紧张局势下的行动准则,以及如何平衡军事行动与和平责任之间的关系。 陈辉亭的案例成为了一个典型,被后来的军事和政治学者广泛研究,他的故事被视为冷战期间理性克制与和平追求的象征。 陈辉亭的选择提醒人们,在高度紧张和充满不确定性的国际局势中,保持冷静、理性和对和平的执着追求是多么的重要。 通过这个故事,我们可以看到在历史的关键时刻,个体的选择和行动是如何能够影响大局,甚至改变历史的进程。陈辉亭的故事是一个关于勇气、智慧和对和平深深执着的故事,对于今天的我们仍然有着重要的启示和反思价值。 在那个风云变幻的年代,陈辉亭用他的智慧和勇气,为国家守护了一片天空。他的故事成为了传奇,激励着一代又一代的军人为了国家的安全而努力。

评论列表