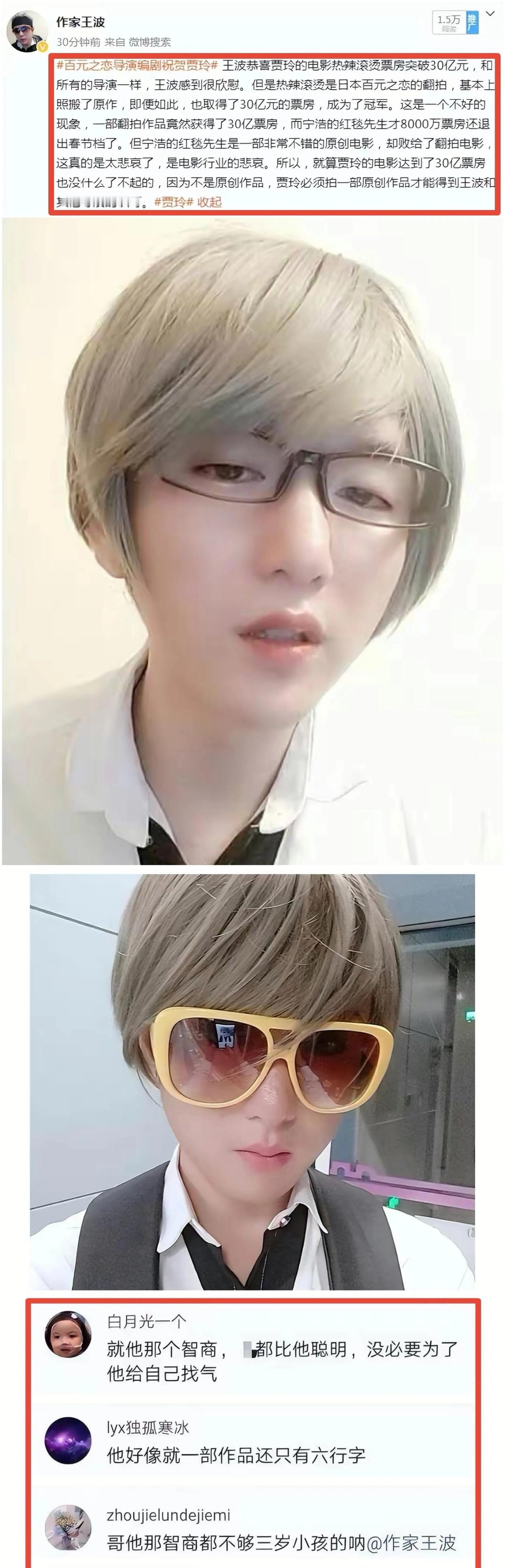

王波导演“怒喷”贾玲:你的30亿票房翻拍电影,在我眼里就是“百元之恋” 最近,中国影视圈掀起了一阵不小的风波。知名作家、导演王波在社交媒体上对贾玲的作品进行了“炮轰”,引发了广泛的关注与讨论。 这不仅仅是因为两位都是业内的大咖,更因为王波的言辞犀利,直指当前影视圈的某些乱象。 王波,中国作协会员,其代表作《碎裂》《北上广漂流》在文坛上有着举足轻重的地位。他不仅是文人墨客,更是影视圈的观察者与评论家。 这次他选择“隔空炮轰”贾玲,显然是经过深思熟虑,而非一时兴起。 谈到贾玲,如今可谓是中国电影界的翘楚。她的作品在春节档一路高歌猛进,票房突破30亿,令人咋舌。但这样的成绩在王波眼中却并不值得炫耀。 他表示:“贾玲的电影虽然在票房上取得了不俗的成绩,但归根结底是翻拍之作,难以令人信服。”他的这番话,让我想起了古人云,“取法乎上,仅得乎中;取法乎中,不免为下”。 “宁浩执导的《红毯先生》虽然票房只有8000万,还不得不退出春节档期,但在我眼里,那是一部非常不错的电影。 而贾玲的电影虽然票房高达30亿,但在我眼里,那只是一部翻拍作品而已。”王波直言不讳地批评道。 “一部翻拍作品能够获得如此高的票房,这是电影行业的悲哀。”这里,王波显然对当前观众的审美取向和市场的评价机制提出了质疑。 王波如此断言,“如果一个导演只是依靠翻拍外国作品就能获得高票房,那么这对于那些用心创作本土原创作品的导演来说,是多么的不公平。” 在王波看来,贾玲要想真正获得业界的认可,就必须拍一部自己创作的电影。 “翻拍别人的作品或许能够让你获得一时的成功,但要想在电影史上留下自己的名字,就必须要有自己的原创作品。”王波强调,“原创才是电影的灵魂。” 针对贾玲的电影中一些备受争议的情节和细节处理,王波也进行了逐一点评。“有些地方的处理明显可以看出是为了迎合市场和观众口味而做的妥协。” 王波指出,“这样的处理虽然能够让电影更易于被接受,但却牺牲了原作的精神内涵和艺术价值。” 王波还引用了古人云的一句名言:“画鬼容易画人难。”他解释道:“这句话的意思是说,创作虚构的东西很容易,但要真实地反映现实生活却很难。 贾玲的电影在处理一些情节和细节时,明显过于追求娱乐效果和商业价值,而忽略了对于现实生活的真实反映。” 同时,王波也提到了宁浩的作品《红毯先生》。他认为这部电影虽然票房不佳,但却是部非常不错的作品。 “宁浩是一位有才华的导演,他的作品常常能够触动人心。但即便是他,也无法与一部纯粹的翻拍之作竞争。”王波的言辞中透露出对当前市场的不满与担忧。 在这个问题上,王波的观点并非孤立的。不少业内人士也对当前影视圈的乱象表示了担忧。观众的审美似乎被单一化、商业化所裹挟,真正有思想、有深度的作品往往被埋没。 王波的批评也并非没有依据。近年来,随着中国电影市场的蓬勃发展,大量翻拍作品涌现。这些作品往往依靠热门IP或已有的成功模式来吸引观众,而忽视了原创性和艺术性。 这样的趋势不仅影响了行业的健康发展,也制约了艺术家的创新与突破。在王波看来,贾玲虽然凭借翻拍之作取得了高票房,但这并不值得称道。 “我希望贾玲能够认识到这一点,努力创作出真正属于自己的优秀作品。”他表示,“作为同行和观众的一员,我期待看到更多有思想、有深度、有创新性的作品问世。” 最后,他希望每一位创作者都能够珍惜自己的艺术生命,用心去创作真正能够流传千古的作品。这也让我想起了一句古人的名言:“文章千古事,得失寸心知。” 我认为,这次王波与贾玲之间的“隔空交锋”无疑给影视圈敲响了警钟。在这个浮躁的时代,我们需要更多的独立思考和勇于创新的声音。 只有这样,中国的影视事业才能真正繁荣发展,走向更加辉煌的未来。 结语:王波对贾玲电影的炮轰,再次引发了关于翻拍作品与创新思维的讨论。尽管贾玲的电影票房傲人,但王波强调,只有真正原创的作品才能赢得真正的尊重。 这也提醒我们,在追求票房的同时,电影人更应注重对艺术的探索与表达。在此,我们期待中国电影能在创新之路上走得更远。 为此,我们特别推出三个与网友互动的话题,希望大家畅所欲言:你如何看待翻拍电影的现象?在当前环境下,如何鼓励电影行业的创新思维? 你认为贾玲应该如何回应王波的批评?请在评论区留言,让我们共同探讨电影艺术的未来发展。