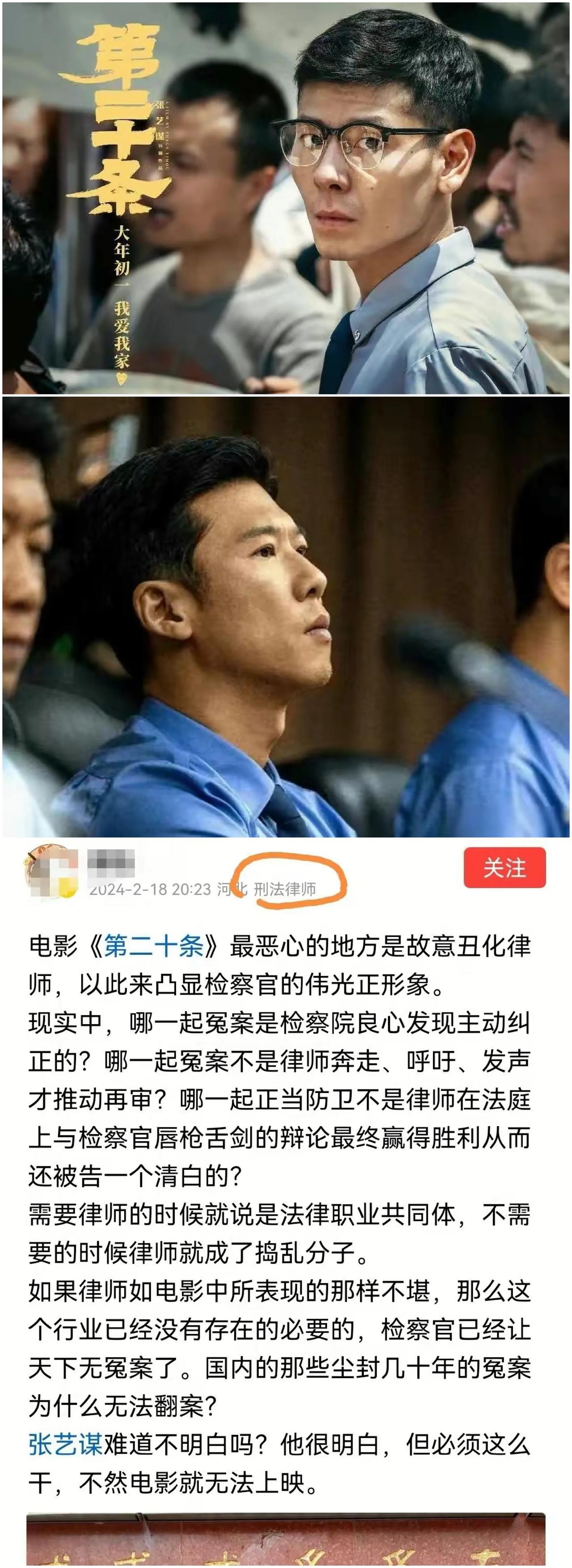

闹大了!律师发飙,抗议被电影《第二十条》丑化!检察官真的无所不能?别逗了! 古语有云:“知之为知之,不知为不知,是知也。”然而在当今影视圈,似乎有些创作者对于“知”与“不知”的界限,已经到了令人咋舌的地步。 最近大热的影片《第二十条》便是引发了业界与观众的热议,焦点在于其对于律师形象的刻画。 作为一部聚焦权力与正义、冤错与纠正的故事片,《第二十条》本意是好的,但显然在某些细节处理上,导演和编剧似乎过于“浪漫”化了。 刑法律师们纷纷站出来表示不满,认为电影故意丑化了他们的形象,将检察官描绘成了无所不能的英雄,而律师则成了陪衬。 这让我想起了一句古话:“失之东隅,收之桑榆。”意思是一时的得失并不代表永远,但这也暗示了影视作品在塑造角色时,应更加注重真实性。 深入剖析这部电影,我们不难发现其对于职业角色的描述与现实有所出入。 电影中的律师形象被描绘成只会背法条、缺乏独立思考的人,而检察官则成了能够单枪匹马挽回正义的英雄。 这种刻板印象很容易误导观众,让他们觉得律师在司法体系中毫无价值,检察官则可以独自撑起正义的大旗。 回想一下历史上的那些经典案例,哪一次不是律师与检察官共同协作,通过激烈的辩论和细致的证据分析,才让真相大白于天下? 比如著名的“窦娥冤案”,虽然其中涉及了官员的腐败和权力的滥用,但最终也是得益于一位有良知的律师的辩护,才让冤案得以昭雪。 可见,冤案的背后往往是律师默默的努力和付出。 那么问题来了,电影《第二十条》为什么要这么做?我认为,这可能是出于票房和市场考虑。 毕竟,一个全能英雄的设定更容易吸引观众眼球。但作为业内人士,这位律师认为我们更应该关注的是影片所带来的社会影响。 如果一部电影过于片面地美化或丑化某个职业群体,很可能会误导公众对该职业的认知,从而影响社会的公正和进步。 针对这一问题,有专家提出了一个有趣的观点:“电影作为一种艺术形式,既有创作自由,也肩负着社会责任。 它应该像一面镜子,真实地反映出社会的多元面貌。”这一观点得到了不少人的赞同。 是啊,如果电影只是为了追求商业利益而忽视了社会责任,那不就成了“买椟还珠”么? 再来说说观众的反应。评论区里既有支持律师的声音,也有支持检察官的观点。这其实也反映了社会中存在的价值观念的多样性。 就像那句老话说的:“仁者见仁,智者见智。”每个人看待事物的角度不同,得出的结论自然也会有所不同。 那么作为观众,我们该如何看待这一问题呢?我的建议是:保持开放的心态。 毕竟,“兼听则明,偏信则暗”,只有从多个角度去理解和分析问题,我们才能更接近真相。 而对于电影创作者来说,“良药苦口利于病,忠言逆耳利于行”,在创作过程中多听听业内的意见和建议,或许能拍出更加出色的作品。 最后回到文章标题中的“闹大了”。是的,《第二十条》引发的热议确实闹大了。 但这并不意味着我们要对其进行全盘否定或抵制。 相反,我们应该从中看到社会的进步和公众对司法公正的关注。 正如那句名言所说:“水至清则无鱼,人至察则无徒。”在追求正义的路上,每一个声音都值得被听见。 有人问,电影《第二十条》中的律师形象是否被刻意歪曲? 电影作为一种艺术形式,其目的是通过故事情节和角色塑造来传达创作者的意图和情感。 在《第二十条》中,律师形象确实被描绘得较为负面,但这并不代表律师职业本身被贬低或歪曲。 艺术创作有其自由度,但也需要承担社会责任。 对于这种现象,我们可以从更宽泛的角度去思考:电影中的角色形象是否有助于公众对司法体系的理解?是否有助于促进社会对正义的追求? 有人问,《第二十条》对检察官和律师的刻画是否过于片面?电影中对检察官和律师的刻画确实存在一定的片面性。 现实中,检察官和律师都是法律职业共同体的重要组成部分,他们各自承担着不同的职责和使命。 片面地美化或丑化任何一方,都可能导致公众对司法体系产生误解。 作为观众,我们需要具备批判性思维,从多个角度去理解和评价电影中的角色形象。 结语:电影《第二十条》虽引发了关于律师与检察官形象的广泛讨论,但核心议题仍是正义与权力的较量。 影片所展现的,虽只是现实冰山一角,却也提醒我们不应忽视每一位默默奋斗在司法战线上的英雄。 正如古人云:“不积跬步,无以至千里。”每一次纠正冤案,都是无数律师与检察官共同努力的结果。 对于电影的处理,我们应持开放态度,尊重每个职业角色,同时也应对现实中的司法公正保持关注。

评论列表