“包产到户搞了几千年,还要试验吗?如果实行包产到户,两年不到,就会两极分化,就有人会讨小老婆。”

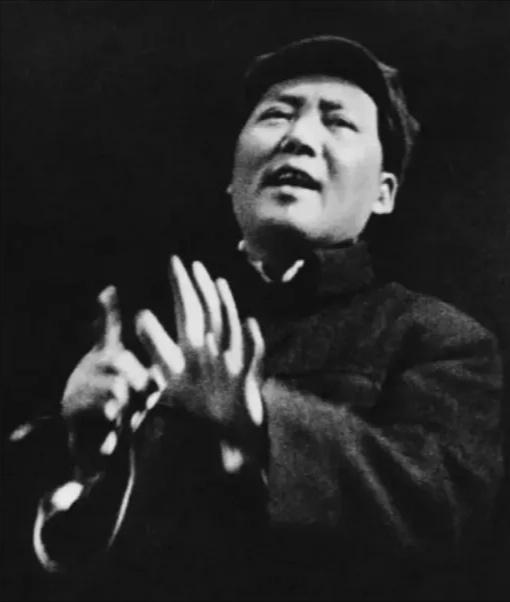

包产到户,这是一个古老的名词,它代表了一种土地分配和使用的方式。这样的制度在我国已经持续了几千年,是否还需要再次试验呢?有人可能会认为,这样做能够快速提高粮食产量,改善农民的生活。然而,我们的伟大领袖毛主席却对此持有不同的看法。

1962年的春节,主席回到了他的湖南老家。他亲眼看到了家乡的变化,也深深地感受到了农民生活的艰辛。

这时,一场关于农村土地使用方式的讨论在全国范围内展开。其中,“包产到户”这个方案引起了广泛关注。

支持者认为,包产到户可以激发农民的生产积极性,提高粮食产量,让农民过上更好的生活。

然而,主席却对此表示了深深的忧虑。他担心,这种制度可能会带来短期的增产,但长远来看,却可能引发严重的社会问题。

为了深入了解农民的想法,主席亲自走访了附近的人民公社。他听到了农民们的真实声音,他们中的大多数人都希望能够维持现有的集体化生产生活方式,而不是冒险进行改革。

主席的疑虑进一步加深。他认为,集体制度是保证农民共同富裕的基石。如果实行包产到户,那么一些人可能会在短时间内暴富,而大多数农民的利益可能会受到损害。这样一来,农村的社会稳定就可能受到威胁。

回到北京后,主席立即召开了一次紧急会议,与几位资深干部讨论了包产到户政策的影响。会议上,大家各抒己见,有人建议先在部分地区进行试点。

然而,主席最终决定,现阶段我国还不具备全面推行这种政策的条件。

他严肃地指出,包产到户可能会引发农村严重的阶级分化。他甚至断言,如果实行这种政策,不到两年的时间,农村就会出现严重的两极分化现象,一些人可能会因此陷入贫困,而另一些人则可能会过度富裕。

这样的社会现象,无疑是对社会稳定和公平正义的严重挑战。

主席的话让在场的所有人都深感震撼。他们明白,这位伟大的领导人是在为国家和人民的未来深思熟虑。他担忧的不仅仅是粮食产量的问题,更是农村社会的和谐稳定和农民的共同富裕。

会议结束后,大家纷纷表示,要尊重主席的决策,继续探索适合我国国情的农村发展道路。他们明白,只有这样,才能确保农民的利益得到最大程度的保障,才能确保农村社会的和谐稳定。

回望这段历史,我们不禁为主席的远见卓识而深感敬佩。他始终坚持人民至上的原则,始终把农民的利益放在首位。他的决策,不仅为当时的农村发展指明了方向,也为我们今天探索乡村振兴之路提供了宝贵的启示。

毛主席用实际行动告诉我们,作为领导者,不仅要关注眼前的利益,更要考虑长远的发展;不仅要关心产量的提高,更要关心社会的公平和稳定。

因此,当我们面对类似的决策时,也应该像毛主席那样,深入基层,了解民情,充分考虑各种因素,做出最有利于人民和国家的决策。只有这样,我们才能真正实现人民的共同富裕,实现社会的和谐稳定。

评论列表