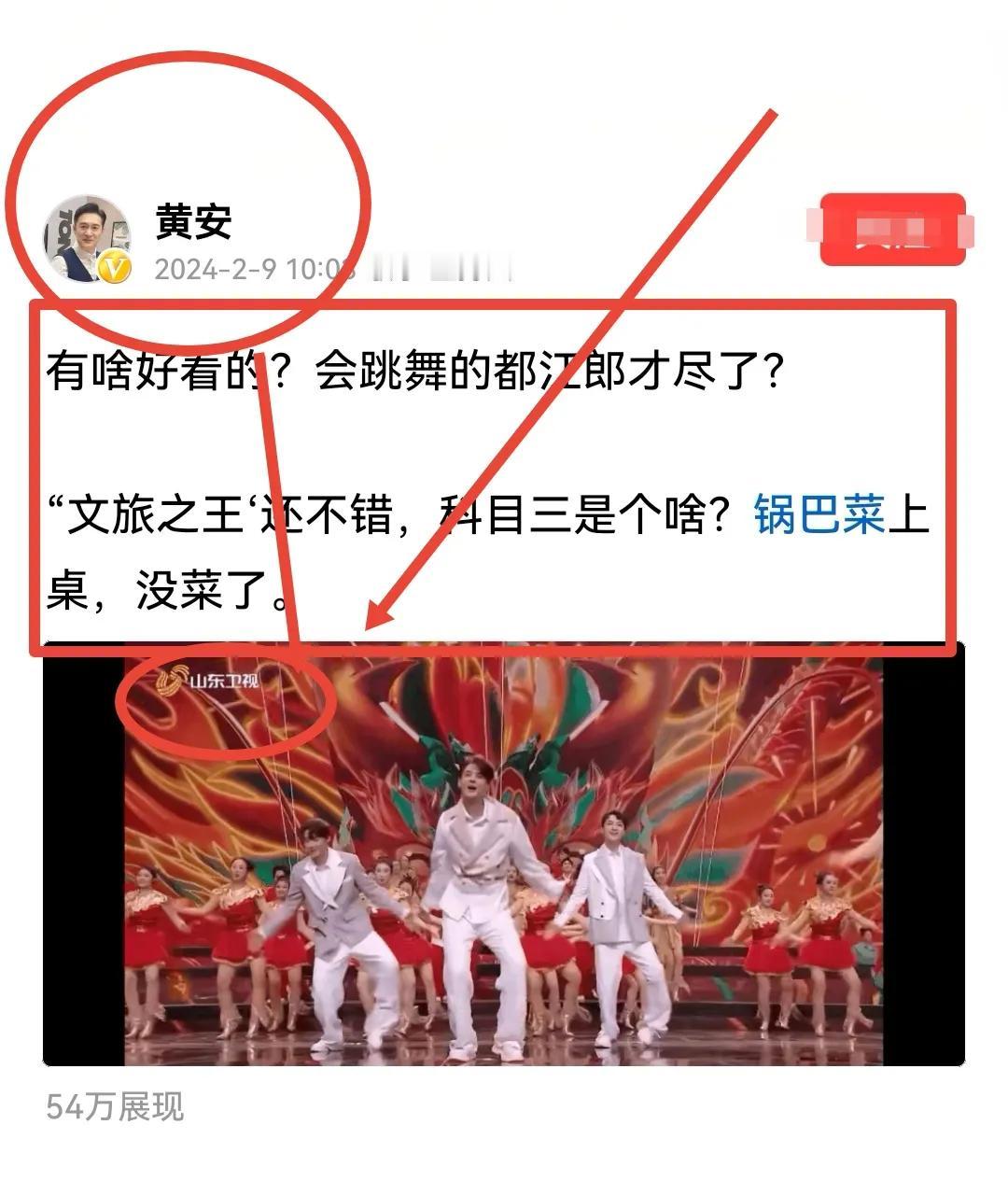

黄安“炮轰”山东卫视春晚:从“文旅之王”到“科目三”,文艺创造力何在? 春晚,这一中华大地阖家共赏的文艺盛宴,近年来却屡遭诟病。 近日,歌手黄安的一篇博文更是将这一话题推向风口浪尖。 博文中,黄安用一连串疑问和不满,直指山东卫视春晚的种种问题。 其中,“科目三”的提及,更是成为网友热议的焦点。 究竟“科目三”是何方神圣?又为何引发如此大的争议? 黄安在博文中提到的“科目三”,原是网络流行文化的一种表现形式。它源自网民的自娱自乐,具有轻松、幽默的特点。 然而,当这样的内容被搬上电视,尤其是山东卫视这一有着深厚文化底蕴的卫视平台,便显得有些格格不入。 正如古人云:“橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳。”原本在网络上颇受欢迎的内容,在电视这个更为庄重的平台上却显得不那么合时宜。 山东卫视春晚,理应成为展现齐鲁大地深厚文化底蕴的平台,而不是盲目跟风、迎合潮流。细数以往的春晚经典,无一不是内容与形式的完美结合。 而如今,从黄安的博文中我们可以看到,现在的春晚似乎陷入了“有啥火上啥”的怪圈。 这样的现象不禁让人想起那句谚语:“捡到篮子里都是菜。”如今的文艺工作者们,是否真的用心去思考、去创新? 说到创新,黄安在博文中提到的“文旅之王”却得到了他的肯定。 这无疑是在告诉我们,好的文艺作品不仅仅是追求形式的新颖,更要有内容的深度和广度。 这一点,古人的智慧早已为我们指明了方向:“言之无文,行而不远。”一个好的作品,必然有其深远的影响力。 而针对“科目三”这样的网络文化现象,我们更应理性看待。正如赵四的街舞一样,在小剧团中可能是一个亮点,但在大剧院中就显得有些不合时宜。 这并不是说网络文化没有价值,而是说在将其推向更为广阔的舞台时,我们是否真正考虑过其与环境的匹配度? 此外,我们不得不思考,为什么现在的春晚如此追求热度?是观众的审美下降了,还是我们的创造力匮乏了? 这不禁让人想起那句名言:“艺术来源于生活,但高于生活。”如今的春晚,是否真的做到了这一点? 山东卫视春晚此次的“科目三”事件,无疑是一个警钟。 它提醒我们,作为文艺工作者,不能仅仅为了迎合潮流而创作,更要思考如何将中华文化的精髓与现代审美相结合,创造出真正意义上的经典。 综上所述,“科目三”或许只是一个小小的插曲,但它所反映的问题却值得我们深入思考。 希望未来的春晚,能够真正做到黄安博文中提及的那般:“以前的春晚是上啥啥火”,而不是盲目跟风、迎合潮流。只有这样,我们的文艺事业才能真正繁荣发展。