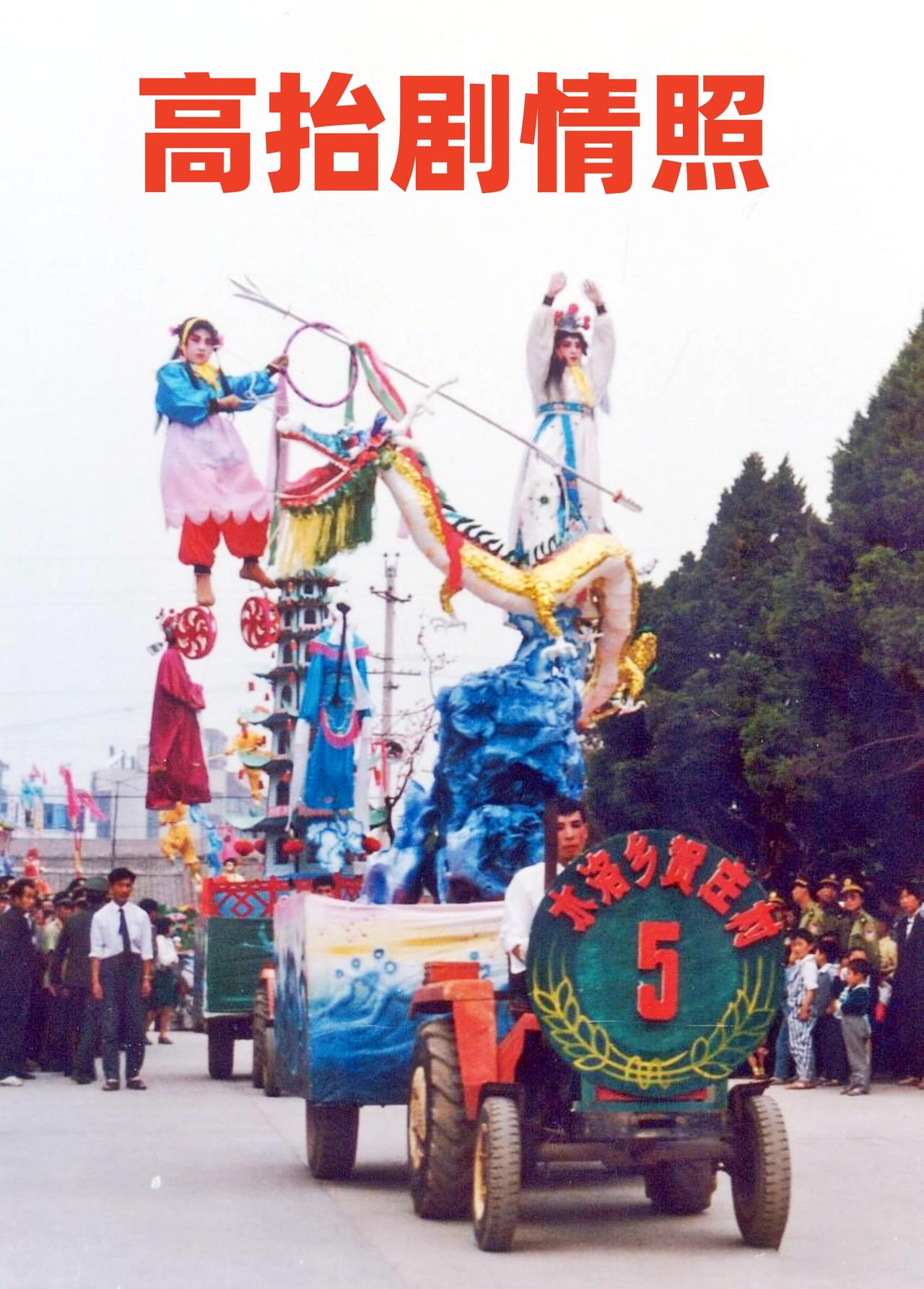

#记忆里的年味# 小时候,每当过年,除了自己最为痴迷的燃放鞭炮以外,三件大事算是充满了我们家乡独具一格的特色年味儿,也成为我永远抹不去的记忆。 第一个也是我们老家庄浪县最引以为豪的全国独一份儿“庄浪高抬”汇演。 我的家乡处在西北甘肃陇东地区庄浪县。那里有着我儿时直至今天最为自豪的两项全国记录:第一个是全国文明的最具代表性的水平梯田县。第二个就是闻名全国充满年味的高抬社火。 据清乾隆《庄浪志略·风俗》载:“立春之先日,迎土牛、扮戏彩,以导芒神,士女竟观。” 2008年,庄浪高抬被列入第二批国家级非物质文化遗产保护名录。 现在的农历正月十二已经被命名为成为“庄浪艺术节”。 每年的正月十二,全县定期举办民间最大规模的庙会,纪念修筑水洛城的宋代刘沪将军。四面八方百姓不约而同,来到县城所在地水洛镇观看高抬表演。规模可以达到一百多架高抬同场竞技。活动场景可用锣鼓喧天,鞭炮齐鸣,人山人海概括其壮观。整个县城就是万众欢腾的海洋。 2019年1月,文化和旅游部发布的2018—2020年度“中国民间文化艺术之乡”名单中,庄浪县因高抬艺术而名列其中。当年2月16日,中央电视台现场直播庄浪高抬闹新春盛况。央视主持人张英在锣鼓喧天的氛围中激情澎湃地向全国观众介绍国内唯一的稀罕艺术。用我的朋友央视转播导演的话说,庄浪高抬巧夺天工,别具一格,以独特的创造性,代表了庄浪民间艺术的最高成就。 而今,我们引以为豪的庄浪高抬,已经发展到吸引周围不同省份的社火队前来参加,成了名副其实的跨省际的农历新年最具年味儿的社火表演。 小时候我的妹妹就是我们村子里参加高台装扮仙姑或公主角色次数最多的女孩子。我们县的高台,每年都会吸引全国不少电视台前来拍摄直播。甚至央视多年拍摄专题片向全国播出,甚至在新世纪的前几年做过直播。这算是体现我们老家具有全国独一份存在的最自豪的年味儿了。 第二个是连续演出一个正月份的传统戏曲秦腔。我的父亲和二叔父,早年都是在西安易俗社接受过专业训练的。两位老人最擅长扮演女角儿。记得,改革开放前几年,刚解禁传统戏曲的演出。还是我六七岁时,父亲参加《秦香莲》剧目演出。其中最为主要的三大角色秦香莲、包公和陈世美,由我父亲年轻时候配合演出次数最多的三大高手分别扮演。父亲扮演的秦香莲被方圆百里的村民们誉为最极致的秦香莲,文俊和克俭两位大伯分别扮演的包公、陈世美照样名不虚传。印象最深刻的是,1978年他们三人第一次联袂演出。我们村子里的舞台算是周围最大最豪华的舞台了。这次演出,竟然吸引了来自周围各村镇的上万人观看。远远超过我们村子里的所有人数。我和弟弟妹妹都是每年参加我们村子里演出必不可少的业务演员。受父亲影响,我登台演出的第一个剧目就是在《拾玉镯》里扮演孙玉姣这个角儿。妹妹演出的角色更多,皇后、公主、相爷家的小姐演了个遍。 第三个是到庙上烧香还愿许愿。我们村子里敬仰的这尊神明,传说本身就充满了无数神奇。百年前,我们那个地域的百姓,每年都会远赴八百里秦川收割小麦。被全国誉为麦客。因为,陕西地域的小麦收割时间比起我们当地,要早一个月时间。因此,我们村子里的青壮年自然就是麦客群体当中不可或缺的一部分。传说在百年前,我们李家岔的一位麦客,在陕西收割小麦后回家时,去庙上许愿,对着各位神仙许愿:各位大神,您哪位愿意让我背着您到我们庄浪老家,当我们那儿的神明。说完不久,其中一位供奉的神明发话,愿意远赴我们老家。随后我们姓李的麦客前辈背起神明一路狂奔。当地人在后面一路追赶。麦客对神明说,怎么办,要追上了。神明说,不要慌。话音未落,麦客身后暴雨倾盆而下,而麦客身前阳光灿烂。一直到了我们老家良邑村,因口渴难耐,停歇休息。他对神明说,神啊,我的确口渴难耐,现在能有一口清水的话就太好了。话音未落,身边立刻冒出一眼清泉。麦客在感激中喝了个畅快。但是,在他起身再背神明要去他的老家李家岔时,无论怎么使劲,再也背不起神明。他看了看周围,才明白,神明把自己的位置选在了这里。这就是我们村子庙宇里无比敬仰的大神。每年的戏曲演出舞台也正好对着供奉神明的庙门。 可以说,无论是求学深造忙活生意还是远走他乡寻找机会,无一例外到庙里许愿。而实现愿望者,很自然地回到老家,到庙里感恩还愿。现在,从腊月开始到正月收尾,庙里香火不断。即使在平日,我们老家的这座庙宇照样香客络绎不绝。 当然,除了我们的最具特色的极品年味儿外,其它最通俗的年味,和全国各地大同小异。贴对联、吃年夜饭、烧香磕头压岁钱等等。尤其是迈入腊月份的第一天开始,村子里响起的此起彼伏的杀猪声,几乎就是提醒我们新年又要来了的最直接的预备钟声,等于告诉各家各户要备年货过年了,也等于告诉我,要准备鞭炮了! 儿时刻在记忆深处的年味儿,还在久久地发扬着时代赋予的宝贵传播能量。越久远,越难忘!