大衣哥爆红,是福是祸?

你有没有想过,一个在田间地头唱歌的农民,突然变成了全国闻名的“大衣哥”,这到底是好事还是坏事?

朱之文的故事,就像一个现代版的灰姑娘童话,但童话故事通常只讲到王子和公主幸福地生活在一起,却没告诉你,当公主穿上水晶鞋,面对的可能不仅仅是舞会,还有无尽的审视和恶意。

朱之文原本的生活很简单,在地里刨食,闲暇时唱唱歌,自得其乐。

2011年,一首《滚滚长江东逝水》让他一夜成名,仿佛坐上了火箭,直冲云霄。

演出、采访、掌声,他的人生轨迹彻底改变,比他以前想象的还要精彩。

按理说,这是多少人梦寐以求的生活啊!

可问题也随之而来。

他还是那个穿着大衣的农民,却不再只是个农民。

聚光灯下,他的一举一动都被无限放大,成了某些人眼中的“异类”。

他保持着农民的本色,这在一些人看来是“作秀”,是“炒作”。

这种巨大的反差,成了网络暴力的导火索。

有些人见不得他好,恨不得把他拉下神坛。

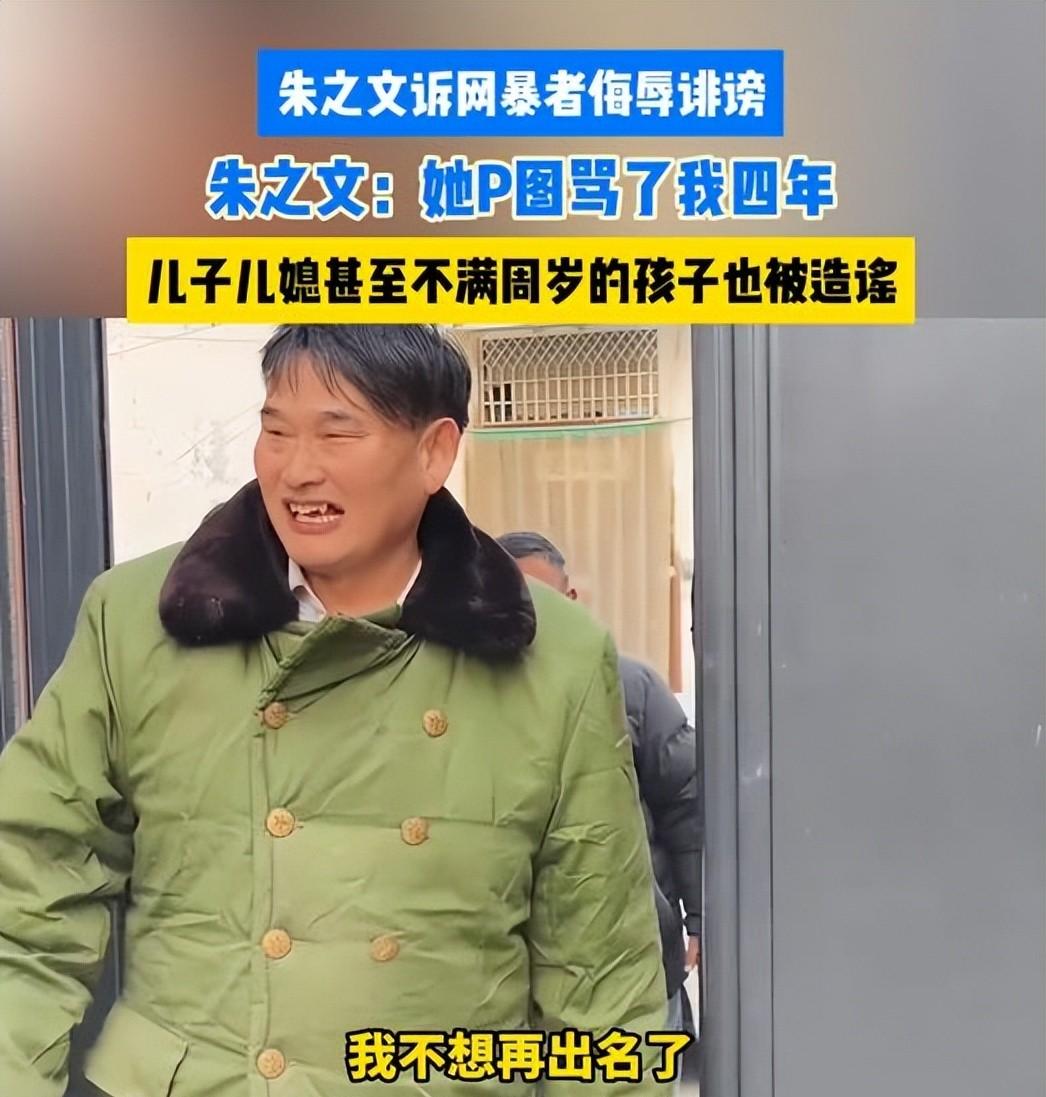

四年网暴,谁是幕后黑手?

朱之文被网暴,不是一天两天的事了,而是持续了整整四年!

四年时间,足够一个孩子从嗷嗷待哺到蹒跚学步,也足够让一个人从意气风发到身心俱疲。

最初,只是些“蹭流量”的小打小闹,一些人为了博眼球,开始在网上发布关于朱之文的不实消息和低俗视频。

朱之文选择了容忍,觉得小事一桩,没必要斤斤计较。

但他没想到,这就像打开了潘多拉魔盒,释放出了无尽的恶意。

后来,事情变得越来越离谱,恶意诽谤、人身攻击,甚至连他的家人都被牵扯进来。

有人故意把他的照片P得不堪入目,有人对他的家人恶语相向,连他年迈的父母和小孩都不能幸免。

这些带有恶意的言论和图片,像病毒一样在网络上蔓延,给朱之文及其家人带来了巨大的精神创伤。

这些网暴视频,很多播放量都超过了五千次,背后很可能是一些神秘的微信群在推波助澜。

这些群主的身份复杂,行踪诡秘,他们利用多个社交平台和私密群组,发布大量恶意内容。

他们沉迷于流量带来的快感,愈发肆无忌惮,丧失了道德底线。

网红痛哭,求放过?

终于,朱之文忍无可忍,决定用法律武器保护自己。

他收集了近三百条相关视频作为证据,于2025年2月18日将网暴者告上法庭。

开庭那天,被告席上的一位女网红哭得稀里哗啦,不停地向朱之文道歉,希望能和解。

她说自己只是一时冲动,没想到会造成这么大的麻烦。

但是,朱之文的态度非常坚定,直接拒绝了调解,表示要走法律途径。

他说:“我可以忍受你们对我出言不逊,但你们竟然连我的孩子也不放过,这让我实在忍不了。

”

他的情绪很激动,甚至连他年迈的父母和年幼的孙子都成为了攻击的对象,这让他无法容忍。

他将所有的证据都摆在了法庭上,并表示:“法律怎么判就怎么判。

”

这位网红的眼泪,是真诚的忏悔,还是鳄鱼的眼泪?

我们不得而知。

但可以肯定的是,她终于意识到,网络不是法外之地,为自己的行为付出了代价。

网络暴力,何时休?

朱之文的遭遇,不是个例。

在网络时代,很多公众人物都面临着相似的困境。

胖东来的创始人于东来,因为其善意的经营理念,也被一些人歪曲解读,遭受了大量的网络攻击。

网络暴力,似乎成了一种难以根除的顽疾。

为什么网络暴力屡禁不止?

网络的匿名性让施暴者有了掩护。

他们在网上肆意谩骂,不用承担任何后果。

这种不负责任的态度,让网络暴力变得更加嚣张。

社会中的“仇富”心理和嫉妒情绪,也助长了网络暴力的蔓延。

一些人看到别人成功,尤其是像朱之文这样从草根阶层逆袭的“暴发户”,便心生嫉妒,甚至恶意揣测,编造谣言,试图将其拉下神坛。

再次,流量至上和利益驱动的逻辑,也让一些媒体和个人不惜制造和传播谣言,以获取流量和利益。

他们更看重的是热度,而不是事实本身。

群体效应和跟风心态,让网络暴力现象变得更严重。

在网络空间中,个体的恶意会被群体放大,形成一种“法不责众”的氛围,使得更多人加入到网络暴力的行列中。

面对日益严重的网络暴力问题,我们该如何应对?

要加强监管,让那些施暴者付出代价。

要让平台承担起责任,严格审核内容,及时清除不良信息,并配合执法部门做好调查取证。

要提高公民的网络素养,加强网络道德教育,让更多人认识到网络暴力的危害,并学会辨别信息真伪,理性发声,不信谣、不传谣,共同抵制网络暴力。

名人也得提高自我防范意识,学会用法律手段保护自己的权益。

要冷静应对网络暴力,别被它打倒,多跟粉丝交流,培养良好的互动氛围。

朱之文告网暴者的事件,不仅是对网络暴力的一次强力反击,也对整个社会进行了深刻警示。

网络空间不是法外之地,每个人都要为自己的言行负责。

网络暴力伤人,我们得合力打造一个干净、和气、阳光的网络环境。

那么,我们能做些什么呢?

或许,从不在网上随意发表恶意言论开始,从理性看待每一个网络事件开始,从尊重每一个个体开始。

朱之文的故事,或许还没有结束。

但无论结局如何,都希望他能走出阴霾,继续用歌声温暖人心。

也希望,未来的网络世界,能少一些恶意,多一些善意。