万历四十七年(1619年,后金天命四年),著名的萨尔浒之战在明与后金之间爆发了。其直接导火索是努尔哈赤在此前一年里对抚顺发动的进攻。

七大恨万历四十六年(1618年)四月十三日,努尔哈赤以“七大恨”为由,正式宣布与明朝决裂,并誓师出征讨伐明朝。

为了达到突袭的效果,他精心策划了一次行动:先派人伪装成商队潜入抚顺城内作为内应,随后亲率两万八旗精锐主力进攻抚顺。

由于后金军队里应外合,抚顺城迅速被攻破。明军守将李永芳投降,其部下或战死或归降。与此同时,东州、马根丹两座堡垒也被另一支八旗部队攻占。得知抚顺失守后,明辽东总兵张承荫率一万明军前来增援,却遭到后金军队的伏击,最终全军覆没,张承荫本人也阵亡。

这场战役标志着努尔哈赤首次公开向明朝宣战,揭开了明与后金之间长达数十年战争的序幕。那么,为什么努尔哈赤会选择在万历四十六年对明朝发动全面进攻呢?这显然并非一时冲动之举。表面上看,“七大恨”是努尔哈赤发动战争的理由,但实际上,这一决策背后有着更为深远的战略考量和长期积累的矛盾。

所谓“七大恨”,其主要内涵可概括为以下几点:

首先,明朝无端杀害了努尔哈赤的父亲与祖父,这一事件成为双方矛盾激化的导火索。

其次,明朝出兵援助叶赫部,违背了两方曾经订立的不许私自越界的盟约,破坏了边境和平。

再者,针对明朝出境军民被杀一事,努尔哈赤的行为遭到明朝指责,要求他交出所谓的凶手,这引发了努尔哈赤对明朝干涉内政的不满。

还有,明朝支持叶赫部,致使原已许配给努尔哈赤的女儿改嫁蒙古,这不仅是政治联姻上的失信,更是对努尔哈赤个人尊严的挑衅。

另外,明朝禁止努尔哈赤收割在三岔、柴河、抚安等地耕种的庄稼,直接影响到建州女真的经济利益。

同时,明朝偏听叶赫一面之词,派遣使者斥责努尔哈赤,而在哈达被吞并后,又强令恢复原状,这种双重标准让努尔哈赤难以接受。

最后,在叶赫与建州之间的冲突中,尽管是叶赫率先挑起战争,但明朝却一味偏袒叶赫,对建州处处设限,显示出明显的立场偏向。

综上所述,“七大恨”集中反映了努尔哈赤对明朝政策的强烈不满,认为明朝不分是非曲直,一味偏袒哈达、叶赫等部族,而对建州女真百般刁难。

“七大恨”在某种程度上展现了从努尔哈赤出生起,明朝与女真之间的复杂关系。这一时期,女真部族接受明朝的敕封,但其态度却时而归顺、时而反叛。

与此同时,明朝对女真的政策则采取了恩威并施、分化瓦解的策略。因此,“七大恨”也可以被视为女真对明朝民族压迫及边疆官吏无端欺凌的一种控诉。

然而,努尔哈赤发布“七大恨”的深层原因更多是出于政治考量。对外而言,这份宣言成为向明朝宣战的正式文件,以复仇为名,赋予后金军事行动以合法性;

对内而言,“七大恨”则是动员女真人众的一纸誓词,旨在激发民族情感,号召全体女真人团结一致,共同对抗明朝统治。

实际上,努尔哈赤决定出兵攻打抚顺背后另有深意。首先,此时的努尔哈赤实力大增,为进攻明朝创造了条件。他已成功统一了海西女真的三部,仅剩叶赫一部在明朝庇护下勉强抵抗,但已无力对后金构成实质威胁。

随着政权的稳固和力量的增长,努尔哈赤不再满足于以往对明朝的表面恭顺。女真族内部的勃勃生机以及贵族阶层的贪婪欲望,促使他决心起兵对抗明朝。

其次,努尔哈赤亲眼目睹了明朝边防废弛和政治腐败,认为这是发动战争的绝佳时机。他曾多次与明朝官员打交道,并数次进京朝贡,对明朝朝廷的软弱无能有了深刻认识。

特别是万历年间,明朝边防极度松弛。当努尔哈赤吞并哈达部时,明朝虽曾出面干涉,但他象征性地恢复哈达后不久便再次将其灭掉,而明朝却始终未能采取有效行动。

此外,从万历四十四年起,辽东地区遭遇严重水灾,后金所处区域受灾尤为严重,导致粮食短缺,饥民遍野。在这种情况下,出兵攻打明朝不仅可以获取急需的粮食和物资,更显得必要且紧迫。

大战临近不久之后,努尔哈赤攻占抚顺、明军惨败的消息传到了北京,整个明朝朝廷为之震惊。就连平时深居简出、不过问政事的明神宗,也意识到事态的严重性。

尽管此时明朝国力已大不如前,但让朝野上下难以接受的是,过去一直被视为不成气候的“小小女真”,竟敢公然兴兵进犯,并且重创明军。面对这样的现实,明朝君臣既惊恐又愤怒,绝不可能容忍这样的挑衅。

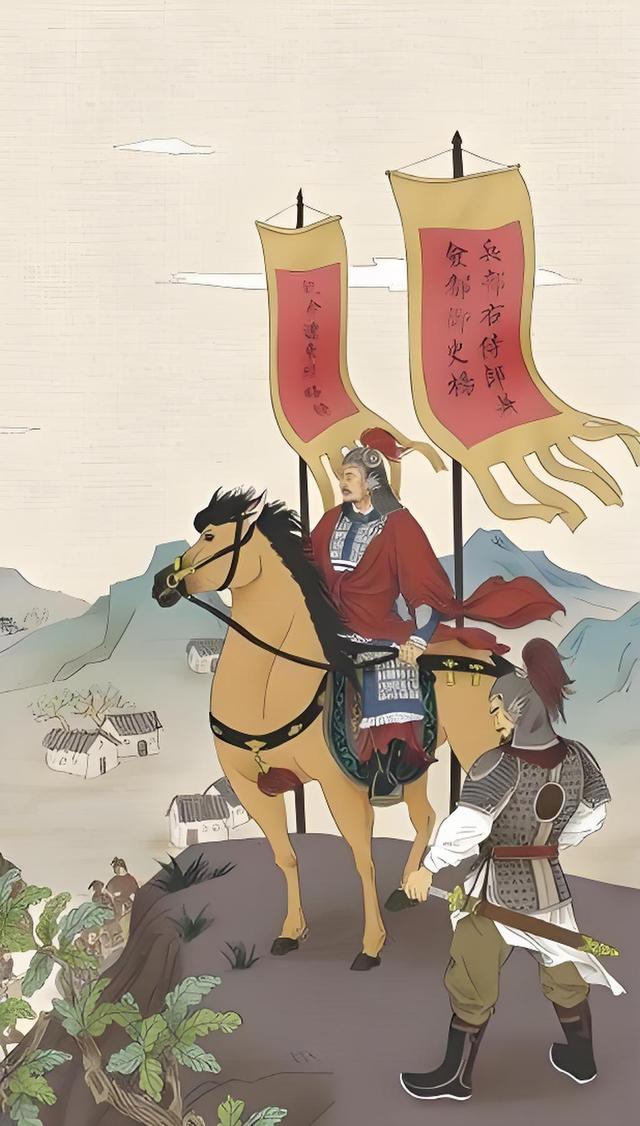

经过一番商议,最终由皇帝拍板决定:调集大军,彻底消灭后金势力。为此,朝廷任命兵部侍郎杨镐为辽东经略,负责指挥战事;原宁夏总兵李如柏被任命为辽东总兵;原任总兵官杜松则被调往山海关驻守;而还乡总兵刘綎也被召赴京城听候调遣。

此外,明朝还从甘肃、福建等地征调兵马前往辽东参战。然而,由于许多士兵和将领不愿出关作战,各地兵马的集结工作进展缓慢。直到九个多月后,辽东讨伐后金的军队才初步具备规模。在此期间,努尔哈赤多次发动进攻,在万历四十六年(1618年)五月接连攻占了抚安、三岔儿、花豹冲等十一个城堡(均位于今辽宁省铁岭附近)。

同年七月,他又攻克了明朝辽东的重要军事要塞——清河城(今辽宁省本溪清河城)。次年正月,努尔哈赤进一步向叶赫部发动攻击。

鉴于努尔哈赤频繁用兵,以及明朝担心拖延过久会导致军心涣散、财政负担加重,朝廷不断催促杨镐尽快出兵。

1619年,即万历四十七年二月十一日,杨镐在辽阳演武场举行隆重的誓师大会。他严明军纪,规划战略,并对部队进行了详细部署。

到了四月二十五日,杨镐手持尚方宝剑坐镇沈阳,正式下令发动进攻。他指挥的明军被分为四路,目标直指赫图阿拉(今辽宁新宾老城),计划形成合围之势。以下是各路明军的具体情况:

西路(左翼中路):由山海关总兵杜松担任主将,率领近三万大军从沈阳出发,经抚顺关沿浑河左岸进入苏子河谷。这是四路明军中的主力部队。

南路(右翼中路):辽东总兵官李如柏为统帅,率两万五千人从清河出兵,经过鸦鹘关(今辽宁新宾西南三道关)向目标推进。

东路(右翼南路:由总兵官刘担任主将,统领一万明军和一万三千朝鲜援军,从亮马甸(今辽宁宽甸到桓仁一带)出发,经宽甸出关。

北路(左翼北路):原任总兵马林为主将,带领一万多明军以及叶赫部派来的两千援军,从开原出发,经三岔口(今辽宁铁岭东南)沿苏子河流域前进。

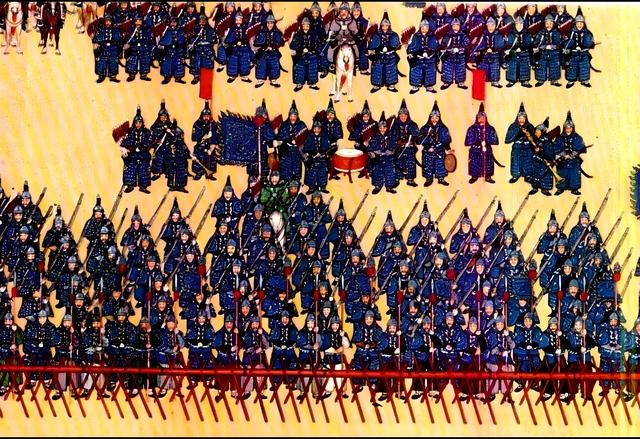

四路明军总计约十万人(号称四十七万),分别从西、南、东、北四个方向朝赫图阿拉进发,意图一举攻下后金都城。

虽然出兵时间紧迫,但明军主帅杨镐依然认为己方占据优势。他派使者向后金下战书,甚至提前告知出兵日期。面对明军的安排,努尔哈赤提出了著名的战略口号:“任你几路来,我只一路去。” 其核心策略是集中兵力,以绝对优势的力量逐一击破明军各部。至此,辽沈以东地区战云密布,一场大规模的战争即将爆发。

明军溃败万历四十七年(1619年)三月初,杜松率领的明朝西路军抵达萨尔浒地区(距离赫图阿拉西约一百二十里,现位于辽宁省大伙房水库附近)。

杜松是陕西榆林人,长期征战沙场,屡次出生入死并立下战功。然而,他的性格勇猛有余而智谋不足。在行军至萨尔浒后,他得知后金正在加固界凡城(今辽宁省抚顺东界的藩山上),于是将明军分为两部分:一部分驻守于萨尔浒山冈布阵,另一部分则由他亲自带领,直扑界凡发动进攻。

努尔哈赤迅速做出反应,命令代善与皇太极率领两旗兵马前往界凡增援,而自己亲率其余六旗精锐直取萨尔浒。尽管明军依托地势居高临下,并不断发射火器进行阻击,但终究无法抵挡八旗铁骑的强大冲击。

努尔哈赤成功指挥大军攻破了萨尔浒的明军大营。随后,这六旗军队与之前派出的两旗会师,形成八旗联军,以压倒性的兵力优势将杜松所率明军逼至吉林崖(界凡城所在的山峰脚下)。

杜松此刻陷入了腹背受敌的困境:上方有界凡城的守军(最初有四百骑兵,后来又增派了一千甲士),下方则是八旗军的精锐部队。

随着萨尔浒大营失守,杜松已无任何增援可期待,只能率领残部突围。然而,面对数量上的绝对劣势、不利的地形条件以及明军内部低落的士气,杜松的突围注定艰难。最终,他率部退至硕钦山(今辽宁省抚顺营盘西,位于萨尔浒西北方向)时,不幸被一枝冷箭射中面门,坠马而亡。

此战中,杜松所部几乎全军覆没。据史料记载,战场上尸横遍野,鲜血染红了大地,铠甲堆积如山;许多士兵和装备掉入浑河,浮在水面上,如同解冻的冰块般随波逐流,顺河而下。尽管这些描述可能存在一定程度的夸张,但仍然生动地展现了明军在这场战役中的惨败景象。

歼灭西线明军主力后,努尔哈赤迅速挥师北上,迎击马林率领的北路军。作为总兵的马林却因性格懦弱、缺乏军事才能,在行军途中犹豫不决,屡次贻误战机,为努尔哈赤创造了进一步取胜的机会。

3月2日,杜松率领的西路军惨败的消息传到了北路军营地,得知这一消息后,北路军明军顿时士气大乱。马林见势不妙,立即改变战术,从进攻转为防守,并将北路军分为三部分安营扎寨,以求自保。

其中,马林亲自率领一万名明军在尚间崖(现今辽宁省抚顺东北的白石山)驻扎;游击龚念燧则率领少量兵力在斡辉鄂模(位于尚间崖西部)驻守;北路监军潘宗颜带领数千兵马在斐芬山(处于尚间崖东部)安营。

如此一来,三座营地形成鼎足之势,相互之间可以形成犄角之势进行支援。尽管后金军队在兵力上占据绝对优势,但他们并没有选择全线出击的策略,而是采取了分割包围、重点突破、逐一歼灭的战略方针。

由于龚念燧的营地实力最为薄弱,因此成为了八旗军进攻时的首要目标。在八旗军的猛烈冲击下,龚念燧的营地被攻破,龚念燧战死,其全军陷入溃败。

攻占斡辉鄂模之后,八旗军随即又向马林所在的尚间崖发起进攻。这里是明军北路军的主力部队所在。马林凭借地利,依山布阵,在营地周围挖掘了三道战壕,内部部署精锐士兵,外部则布置火器。两军交锋后,一场激烈的战斗就此展开。

战斗刚打响时,明军前锋略处下风,马林便率先逃离战场,导致其所率部队瞬间瓦解。副将麻岩等人率领少量士兵顽强抵抗,最终全部壮烈殉国。

攻占尚间崖大营后,努尔哈赤立即挥师进攻斐芬山的潘宗颜营地。潘宗颜以开原兵备道佥事的身份担任北路监军,他为人正直,胆识过人。

在八旗军队的猛烈进攻下,潘宗颜身先士卒,英勇无畏。尽管所部明军人数不多,但士气高昂。

明军依托山势使用火器进行反击,给八旗军造成了重大伤亡。然而,由于敌众我寡,明军最终全军覆没。北路的叶赫军队并未与马林同行,他们抵达开原中固城后,得知明军战败的消息,立刻掉头撤回了自己的地盘。

在四路明军中,已有两路遭遇惨败,而紧接着,厄运也降临到了东路刘綎军身上。刘綎以力大无穷、忠勇无双著称,被誉为一代虎将。尽管年事已高,但其威名依然震慑四方。他擅长使用一把重达一百二十多斤的镔铁大刀,挥舞起来却如飞轮般灵活自如,因此得名“刘大刀”。他在四川长期任职,麾下拥有多达数万川、贵精兵。

然而,刘綎奉旨入京后,虽计划调动川军出关,却因时间紧迫未能完成部署,便被迫踏上征程。因此,这支东路明军成为四路军队中实力最弱的一支。约两万多人的中朝联军中,大部分是临时拼凑而成,装备简陋,战斗力有限。

从宽甸到赫图阿拉,沿途山高水险,道路艰险遥远。刘綎率领部队艰难前行,行进速度较为缓慢。至三月初四时,他们才抵达距离赫图阿拉五十里的地方。此时,西、北两路明军早已失败,而刘綎对此竟毫不知情。

在解决西、北两路战事后,努尔哈赤留下四千人守卫都城赫图阿拉,随后率领得胜之师全力迎击刘綎的东路军,并逐渐对其形成包围之势。

在努尔哈赤的精心谋划下,一场巧妙的诈术悄然展开。他派遣归降的汉人伪装成杜松麾下的士兵,手持令箭,谎称杜松已大获全胜,顺利抵达赫图阿拉,以此诱使刘綎加速进军。

刘綎对此毫无察觉,唯恐杜松抢得头功,便亲率精锐部队担任前锋,策马疾驰至阿布达里冈(位于赫图阿拉以南,今辽宁省新宾榆树乡境内)。然而,这一举动正中后金埋伏圈。顷刻间,后金伏兵四面杀出,对明军发起猛烈攻击。

老将刘綎虽身陷重围,遭受数十处创伤,甚至半边面颊被削去,却依然英勇奋战,亲手斩杀数十名敌军,最终因战马失蹄而坠落,壮烈殉国。

击溃刘綎所部后,代善等人迅速调整兵力,转向南方,直扑朝鲜军队驻守的富察(今辽宁省桓仁西北)。此处还有由明监军康应乾率领的残余明军,在八旗铁骑的攻势下,瞬间土崩瓦解。

协助明军作战的朝鲜军队面对后金的强大威势,早已无路可退。从都元帅姜弘立到副元帅金景瑞,纷纷未战先降,归顺后金。而明朝监军乔一琦见局势无可挽回,毅然投身悬崖,以死明志。至此,东路明军全线溃败,再无还手之力。

在东路刘綎所部明军尚未战败之时,经略杨镐得知四路出师中已有两路告败,意识到局势危急,随即发出令箭,紧急通知南(李如柏)、东(刘綎)两路撤回。然而,命令尚未送达,东路刘綎部便已与后金军队交锋,并最终全军覆没。

李如柏本就胆怯无能,对出兵之事心存抗拒,部队出发后始终按兵不动、观望形势。收到杨镐的撤军令后,他如释重负,急忙率领部队退回沈阳。在这次四路出征的明军中,唯有南路得以保全,全身而退。

此役从开始到结束仅持续五天,在三个战场上接连爆发了三次大规模战斗,因主战场位于萨尔浒,史书将其称为“萨尔浒之战”。这场战役最终以明朝的惨败和后金的胜利落下帷幕。

溃敗的原因与影响明朝当时政治腐败,军事力量衰退,危机四伏,如同夕阳般衰落。而后金却正处于金戈铁马的崛起阶段,励精图治,万众一心,展现出蓬勃向上的活力,两者形成了强烈的对比。

战争在某种程度上是双方实力与素质的较量和检验。明军在萨尔浒之战中的失败,正是明朝逐渐衰败、腐败至极的必然体现。

具体来说,最关键的因素在于双方统帅的能力差异。

杨镐是世袭制度下腐朽朝廷所选出的平庸将领,这一选择不可避免地导致了错误的结果;而努尔哈赤则是女真各部经过重重考验后涌现出的英雄人物,他历经磨炼,具备卓越的领导才能。

显然,杨镐根本无法与努尔哈赤相提并论。

萨尔浒之战充分展现了努尔哈赤卓越的军事才能,他发布的每一项指令都显示出非凡的智慧与果断。在他的指挥下,后金军队团结一心、英勇作战,每一步行动都占据主动权,最终赢得了这场战役的辉煌胜利。

这场战争意义重大,影响深远。首先,这是两个政权之间的一次直接较量,双方都高度重视。明朝方面,以明神宗为首的朝廷调集重兵,筹集军械粮草,派遣当时著名的将领杜松和刘綎等勇将出征,全国多个省份都被动员起来参与其中。

对于明朝而言,如果取得胜利,女真对明王朝的威胁可能会被解除或缓解;而一旦失败,则会带来无穷后患。而对于后金来说,此战的重要性更为突出,他们倾尽全力抵抗明军。若抵抗失败,后金政权可能在萌芽阶段就被摧毁;但若能战胜明军,则未来的发展道路将一片光明。对双方而言,这都是生死存亡的关键一战。

其次,萨尔浒之战成为双方关系的重要转折点。这场战役以后金的胜利和明朝的失败告终。战斗中,明朝损失惨重,共有310多名将领阵亡,45870多名士兵丧生。战后,明朝士气低落,“人心不固,兵气不扬”,整体战斗力受到极大打击。

在这场战役中,后金与明朝的境遇截然相反。后金军队几乎毫发无损,反而收获颇丰。他们从明军手中缴获了大量盔甲和武器,不仅装备了各部落,还使兵力成倍增长,同时积累了巨额财富。

此战之后,后金上下士气高涨,信心满满,战略重心也从防御转为进攻。而明朝则被迫从战略进攻转入战略防御。这场大战对明朝两百多年的根基造成了巨大冲击。尽管战场远离明朝京师,但三路明军的惨败仍令“京师震动”,整个明王朝也因此遭受沉重打击。

从此,辽东问题成为明朝的心头大患,局势日益恶化。而对于后金而言,这场战役更像是一次进军辽沈的军事演习,而非单纯的保卫政权之战。果然,两年后努尔哈赤便成功攻下了辽沈地区。

评论列表