从法理学角度再谈谈成都地铁诬陷事件的判决。

一个正确的判决,要能给社会带来好的示范效应。

通俗的讲,就是这个判决,能告诉公众,什么是对的,什么是错的,什么行为是值得鼓励的,什么行为是不值得提倡的。

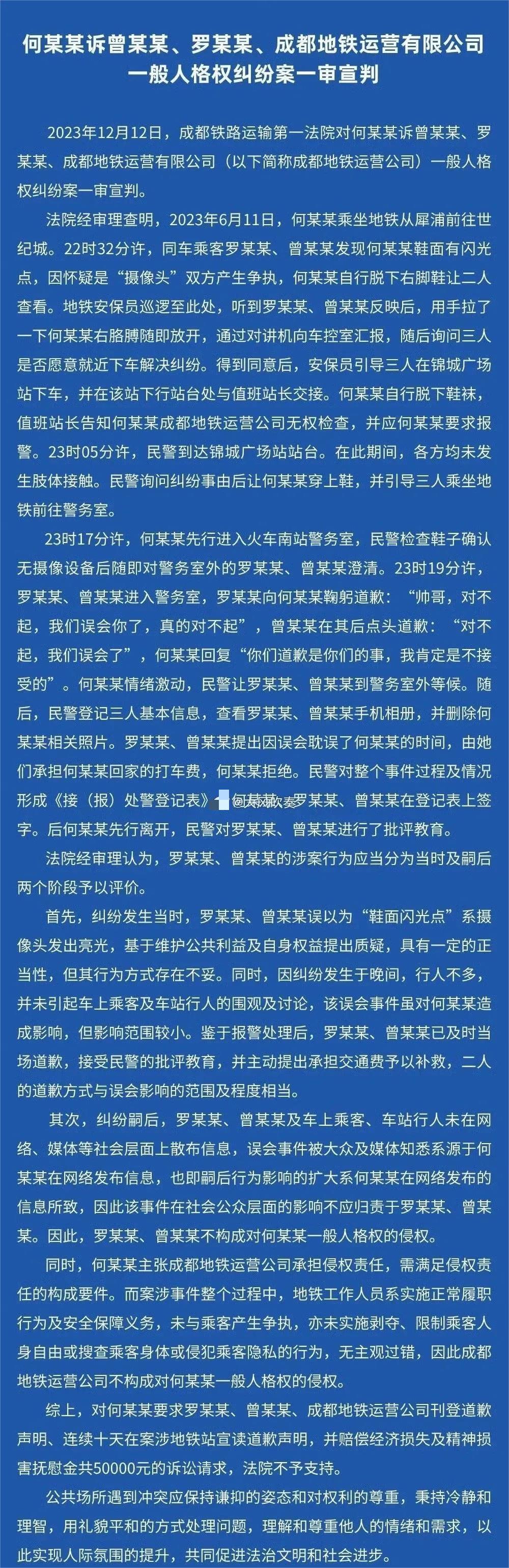

我们来看看判决书中的一些措辞。

“罗某某、曾某某误以为“鞋面闪光点”系摄像头发出亮光,基于维护公共利益和自身权益提出质疑,具有一定的正当性。”

我不知写判决书的人用意是什么,但是“具有一定的正当性”这句话,起到的不良社会示范效应是非常可怕的。

准确的说,当一个显而易见的偷拍行为发生时,当事人或者目击者提出质疑或者制止,才是具有正当性的。

而仅仅凭鞋上一个“闪光点”,就认为是摄像头,就要对陌生人上前质疑,如果这种行为大家都觉得正当,都纷纷效仿,那一定是天下大乱。是人看见一个闪光点,就要上去理直气壮的质疑一番,那人和人之间还有没有边界感和安全感?大家都不要上班上学了,一半人找闪光点吧,另一半人接受别人没完没了的质疑吧。

所以“具有一定的正当性”这句话,不仅违背了法理学里面的好的社会示范效应原则,还似有暗示鼓励的意味。

“同时,因纠纷发生于晚间,行人不多,并未引起车上乘客和车站行人的围观及讨论。”

话说我看到这一段时,恍惚有一种错觉,以为自己正在看被告方辩护律师的辩护词。

好的判决词,是基于基本事实的一种客观评判。

“行人不多”,多少人算多?多少人算不多?这分明就是一个主观臆断评价。

根据现场视频,车厢里至少有十几个人,你觉得行人不多,受诬陷的男方还觉得车厢里的人太多了。

所以,行人不多,这句话是败笔。

“并未引起车上乘客和车站行人的围观及讨论。”

我们分两部分说,围观和讨论。

车站没有人围观,虽然没看到视频,但我是相信的,因为当时也就是男方脱了鞋在那里站着等民警到达,双方并未发生争吵,没有围观的价值。

但是车厢里,那十几个乘客都是看着双方争吵的,有几个好事者还拿出手机拍摄来着。网上流出的视频大概就是其中一个好事者拍的。

说没人围观,怕是有些牵强。

再说讨论。这就写的有些离大谱了。

行人没人讨论,事实依据是什么?是地铁方提供车站和车厢行人的录音了,还是有工作人员拿着拾音器,跟着一个个车站的行人录过去的?

要不是我念过几年书,还真以为有什么高科技玩意儿呢。

看人家在判决书里这么笃定的写,震惊的我话都说不出来。

太晚了,就先写到这里吧,以后想起来再写一点。

有时候我在想,是不是现在大家都忙,不太上网,在网上这么火的事情,这判决书,,,应该多几道人给把把关。

总之一句话,法治建设,任重而道远。

评论列表