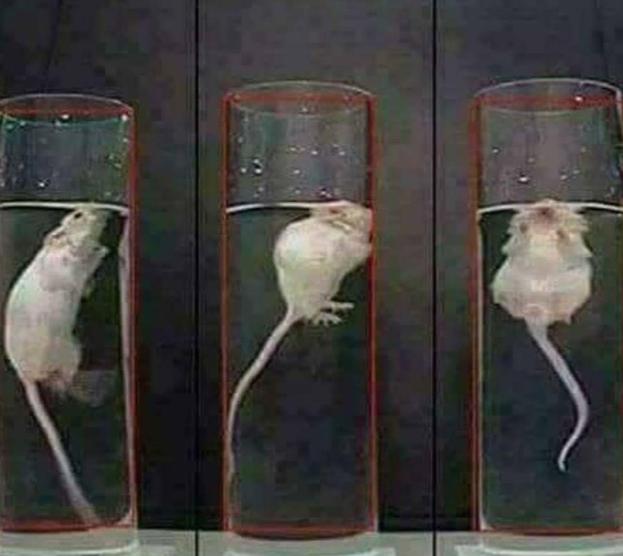

1950年,美国一科学家把老鼠丢进水桶里,15分钟后待其快要淹死时,救活又重新丢回去,没想到老鼠这次坚持了60个小时,揭开了希望的含义。 在1950年的一个寂静夜晚,哈佛大学实验室里灯光昏暗,空气中弥漫着一种特有的科学气息。科特·里希特博士坐在一张磨损的木椅上,眼中闪烁着探索未知的光芒。他面前摆放着一个光滑透明的玻璃桶,里面盛满了清澈的水。实验室里的钟表滴答作响,仿佛为即将发生的实验做着倒计时。 里希特轻轻地拿起一只灰白色的小老鼠,它的小眼睛在昏黄的灯光下显得格外明亮。博士的手微微颤抖,他知道这将是一次对生命意志的考验。轻轻地,他将老鼠放入水桶中,只留下一个微小的波纹在水面上扩散。 起初,老鼠四处奔波试图逃离,但光滑的玻璃壁让它无处可攀。它开始挣扎,用尽全力在水中游动,试图找到一个支撑点。但随着时间的流逝,它的力气逐渐减弱,身体开始慢慢下沉。 这时,实验室里的气氛变得紧张起来。里希特紧紧盯着水桶中的小生命,记录着每一个细节。他的笔尖在纸上飞快地移动,记录着老鼠的每一次尝试、每一次失败。 终于,在15分钟后,老鼠似乎已经到达了极限,它的动作变得缓慢,小小的身体开始沉入水底。但就在这千钧一发之际,里希特迅速地将手伸进水中,将它救了上来。 他小心地把老鼠放在一块干燥的布上,轻轻地抚摸着它。老鼠呼吸急促,但在温暖的抚摸下,它的眼神逐渐恢复了光彩。不久后,它似乎恢复了一些力气,开始在布上蹒跚地走动。 然而,这只是实验的开始。里希特再次将老鼠放回水桶,这一次,老鼠似乎明白了自己所面临的挑战。它开始更加努力地挣扎,每一次下沉都拼命地游回水面。 时间一分一秒地过去,老鼠的挣扎变得更加顽强。一小时、两小时、三小时...它似乎已经超越了自己的极限,但仍旧在不懈地挣扎着。 里希特站在玻璃桶旁,凝视着这只小老鼠的不屈斗争。他的眼中闪烁着复杂的情绪——惊讶、敬佩,甚至有一丝愧疚。他感到自己的呼吸和老鼠挣扎的节奏不谋而合,仿佛他们之间建立了一种难以言喻的联系。 他轻轻地走到实验室的一角,拿起笔和记录本,开始书写自己的感悟。他的笔尖在纸上飞快地滑动,记录着每一分每一秒的观察和心灵的震撼。他写道:“在绝望的深渊中,生命的本能会激发出前所未有的力量。这不仅仅是求生的本能,更是深藏在生命中的希望。” 此时,老鼠似乎已经达到了极限,它的动作开始变得缓慢而无力。但每当它即将沉入水底时,总能找到一丝力量,再次浮出水面。这种坚持和顽强,让里希特不禁感慨万千。 他回到桶边,轻轻地伸手触摸着玻璃桶,仿佛想通过这薄薄的隔离,给予老鼠一些温暖和支持。他低声自语:“你的斗争,不仅仅是你自己的。它也成了我对生命意义探索的一部分。” 老鼠的每一次挣扎似乎都在回应着里希特的话,每一次努力上浮都像是在向绝望宣战。它的眼神中,不再只是恐惧和绝望,还有一丝明亮的光芒——那是生命之光,是不屈不挠的希望。 就在这时,实验室的门突然被敲响。一位同事走了进来,看到这一幕后不禁惊讶:“里希特,你还在这儿。这只老鼠,它怎么了?” 里希特转过头,眼中闪烁着坚定的光芒:“我在观察一种力量,一种即使在绝望中也能绽放的力量。这不仅仅是一次实验,这是对生命意志和希望的探索。” 里希特转身继续凝视着挣扎中的老鼠,他的思绪也随之飞扬。他深知,这个实验远超出了科学的范畴,它触及了人类精神的深处。他缓缓开口:“这只老鼠,它所表现出的不屈不挠,其实是我们每个人内心的写照。在逆境中,是希望给了我们力量,推动我们前行。” 他的话语在实验室内回响,仿佛在叙说着每个人心中的故事。他继续说道:“正如我们的国家所强调的,民生有保障,人民才能拥有希望。这种保障不仅是物质的,更是精神的。我们的衣食住行,医疗、就业、社会福利,这一切构成了我们生活的基石,让我们在困难中也能看到希望的光芒。” 他的同事点头同意,两人的眼神中都透露出对未来的期待。里希特继续说:“我们的国家,从教育到医疗,从农田到城乡建设,每一步都是脚踏实地,一步一个脚印。我们相信,国家的努力将为我们带来更多的希望。” 实验室里的气氛变得更加深沉。里希特的视线又回到了老鼠身上,它依然在努力地挣扎,仿佛在不言中证明着生命的力量。里希特接着说:“就像张桂梅校长和她创办的女子中学一样,那里的女孩们通过教育改变了自己的命运,她们是希望的化身。她们的成功不仅是个人的荣光,更是整个社区乃至国家的骄傲。” “这些女孩,她们的每一步成长,都是对传统观念的挑战,是对更公平、更美好未来的期待。她们的故事,就像这只老鼠的挣扎,提醒着我们,即使在最困难的时候,也要坚持希望。” 里希特的同事沉思着,感受着里希特话语中的力量。“是的,”他终于开口,“希望是我们前进的动力,它激发我们克服困难,追求更好的生活。无论是这只老鼠,还是那些勇敢的女孩,他们都在用自己的方式告诉我们,只要有希望,就有无限的可能。”

评论列表