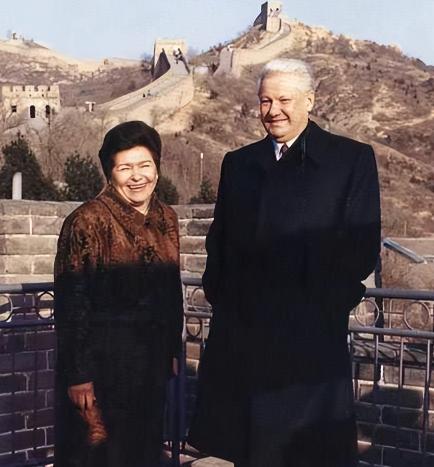

1992年,俄罗斯总统叶利钦首次访华。回国后,叶利钦跟中国驻俄罗斯使馆公使李景贤谈到此次北京之行:“最大的收获是看了中国皇帝的宫殿,深感遗憾的是没有看到你们的‘窗口’。” 在1992年的一个晴朗的冬日,俄罗斯总统叶利钦结束了他的首次中国访问。在莫斯科的一间温暖而古雅的办公室里,叶利钦与中国驻俄罗斯使馆的公使李景贤进行了一次深入的交谈。室内环境温馨,两人坐在摆满书籍和工艺品的书房里,壁炉的火光映照着他们严肃而又放松的面容。 叶利钦的眼中闪烁着对刚刚结束的访问的回忆。他问李景贤,是否能猜出他此行最大的收获是什么。李景贤略带迟疑,提出了几个猜测,包括政治合作和经济交流,但叶利钦都微笑着摇头否定。 最终,叶利钦贴近李景贤,低声说道:“我想你也猜不到。最主要的收获,是看到了中国皇帝的宫殿。”他的眼中充满了对北京故宫的赞叹。叶利钦继续讲述他对这座辉煌建筑群的感受,他的语气充满了敬畏和欣赏。作为一名建筑工程专家,叶利钦对故宫精细复杂的建筑风格感到震撼。 叶利钦转换话题,提到了一件他深感遗憾的事情。他原本计划访问中国的一个重要“窗口”,但由于家中紧急事务,他不得不取消行程。李景贤在得知“窗口”是指深圳后,对叶利钦未能见证中国改革开放的前沿表示了同情。 叶利钦沉吟片刻,表达了他对深圳的好奇和期待,他说道:“深圳……我听说那里正发生着翻天覆地的变化。遗憾的是,我没能亲眼目睹。” 两人的谈话深入地探讨了中俄两国的文化和历史,叶利钦不时提及他对中国古典建筑的钦佩,以及对深圳这个现代化城市的好奇。李景贤则分享了中国改革开放的成就和挑战,以及两国之间不断增强的友谊和合作。 在谈话即将结束时,叶利钦站起身,走向窗边,眺望着莫斯科的夜景。他轻声说:“虽然此行未能如愿以偿,但我相信,不久的将来,我还会有机会亲眼见证那个‘窗口’的辉煌。” 李景贤轻轻点头,他的眼中闪烁着对叶利钦话语中的真诚与热情的认可。在这个冬夜的莫斯科书房里,两位政治家的对话超越了普通的外交礼节,转变为一场文化和心灵的交流。 叶利钦从窗边回到座位,他的面容在壁炉的火光中显得温和而思考。他继续谈论起他对建筑的热爱,如何在乌拉尔工学院建筑系学习时,他对建筑的历史和美学产生了深刻的兴趣。叶利钦描述了他在斯维尔德洛夫斯克州建筑部门工作时的一些经历,他的眼中闪烁着对那段岁月的怀念。 李景贤听得聚精会神,他发现叶利钦不仅是一位政治家,更是一位对建筑有着深厚情感的专家。李景贤开始讲述中国的建筑艺术,从古代的宫殿建筑到现代的城市规划,他详细地介绍了中国建筑的演变及其背后的文化意义。叶利钦听得非常入神,不时点头,表达着对中国建筑文化的钦佩。 两人的谈话逐渐转向了中国的改革开放政策,特别是深圳这个“窗口”的发展。李景贤详细地阐述了深圳从一个小渔村变成现代化大都市的过程,以及这一变化对中国乃至全球的影响。叶利钦听后,对未能亲眼见证深圳的变化再次表示遗憾,并表达了对未来有机会访问深圳的愿望。 随着夜色加深,两位领导人的谈话逐渐变得更加轻松和私人化。叶利钦分享了他在北京的一些轻松时刻,其中最令人难忘的是他和夫人一起攀登长城的经历。他回忆道,当他站在那古老的城墙之上,眺望着蜿蜒的长城和远处的山峦,感受到了一种历史的重量和时间的流转。他笑着告诉李景贤,他曾对中方陪同人员说:“听说‘不到长城非好汉’,今天,我和夫人当了一回‘好汉’啦!”李景贤听后会心地笑了,这段轻松的对话让两人之间的气氛更加融洽。 叶利钦继续讲述他在中国的所见所感,他对中国古老文化的敬畏之情溢于言表。他提到了在故宫的参观,对那里精细的雕刻和宏伟的建筑深感震撼。他说,这些体验让他对中国有了更深的认识和理解。 然而,这次愉快的访问却因为家国的紧急呼唤而被迫缩短。叶利钦严肃地告诉李景贤,他在北京得到了一个消息,说在莫斯科有人试图在政治上对他发起挑战,试图“抢夺公文包”——一种比喻,指的是在组阁过程中的争夺席位。由于这个突如其来的政治危机,叶利钦不得不提前结束他的中国之行,回国处理内部事务。 李景贤对此表示了深切的理解和同情。他意识到,作为一国之首,叶利钦必须随时准备面对国内外的种种挑战。两人在告别时,李景贤感受到了叶利钦作为国家领导人的沉重责任,同时也对他能够在这样紧张的时刻仍然保持对他国文化的兴趣和尊重表示钦佩。 后来,在与记者的交谈中,叶利钦也提到了这次突然回国的原因。他表示:“我在北京得到消息,说家里有人要抢公文包,我只好提前从北京回来,以便整顿一下内务。”这番话体现了叶利钦作为政治家的果断和责任感,也反映出在国际舞台上的领导人如何需要平衡国内政治与国际交往的复杂关系。

评论列表