1969年那会儿,党的九大在北京举行了。

在“九大”的筹备会上,开国上将许世友实在忍不住了,跟一位正部级的大佬直接杠上了,俩人吵得不可开交。这次吵架的导火索,就是1967年那个轰动一时的“徐州事件”。

能让许世友拌嘴的人不简单,他叫王效禹,那时候是山东省革委会的一把手,还兼着济南军区的第一政委。按常理说,许世友作为南京军区的司令,王效禹管的济南军区,该归南京军区管。这俩人本应是上下级,咋就在“九大”会议上闹别扭了呢?“徐州事件”这里面有啥门道?

【参加革命,扎根山东】

山东地面上坑坑洼洼多得很,王二麻子就在那山东地界住着。

这个顺口溜是山东老百姓编的,说的是王效禹的事儿。他长得不好看,一脸麻子,所以大家都叫他“王二麻子”。但他的来头可不小,当过山东省革委会的一把手,跟省委书记差不多,因此有了“掌管山东”的名头。

王效禹是个地道的山东汉子,1914年在潍坊的青州前身益都县呱呱坠地。老早以前的益都,那可是山东这块地界上的政治、经济、文化老大,热闹得很。到了1986年,益都县就撤了,摇身一变成了青州市。

益都这地方,从老早以前民风就挺强硬。到了清朝末年,这儿成了义和团特别活跃的地界儿。哪怕时间晃到了20世纪20年代,还有些跟官府对着干的组织,其中最出名的就是红枪会。

王效禹是在这片土地上土生土长的,他被这里的反抗精神深深打动,从小就立下了要当兵保卫国家的决心。1937年,抗日战争全面爆发,日本鬼子侵占了齐鲁大地,王效禹怀着对国家和家庭的仇恨,毅然决然地加入了抗日游击队。一年之后,他成功成为了一名中国共产党党员,是个正宗的“三八式”干部。

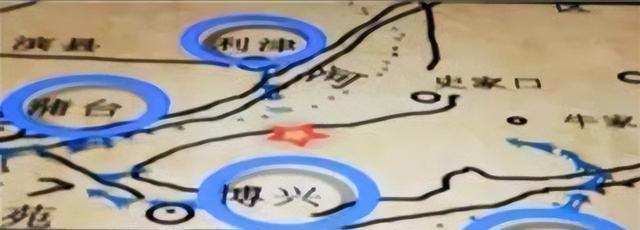

抗战那会儿,王效禹在山东拼得很猛,职位升得飞快。到了1945年,他已经坐上了滨州市博兴县县委书记的位子,还兼着独立营政委。就在抗战快要胜利的时候,他指挥了一场突围战,因为这一战,他的名字就留在了抗战的历史里头。

【率部冲出日军包围圈,36人幸存】

抗战那会儿,八路军在山东搞了个大大的抗日根据地,是全国最大的。咱们千千万万的军民一起上,打到1945年上半年,好多日伪军都被干掉了。剩下的那些敌人,只能缩在县城和炮楼里头,硬撑着抵抗。

1945年5月8号那天,“轴心国”的头头德国投降了,没提啥条件。这事儿传到博兴县,王效禹乐坏了。过了十天,他就在陈户镇搞了个反法西斯的大庆祝会,到场的老百姓和军人加起来得好几万呢。而且啊,王效禹当场说了,5月21号还要再办个庆祝活动,到时候请各界的朋友都来参加。

王效禹他们县委的伙伴们觉得,这么做能提振士气,让大家拧成一股绳,对日军发起最后的冲击。但他没考虑到很关键的一点,那就是动静闹得太大,还让部队留在原地休整,这样一来,要是敌人反打回来,可就难以应对了。

果然没错,日军头头一听说这事儿,立马就指挥博兴、广饶那些日伪军,纠集了5000多人马,气势汹汹地朝陈户镇扑了过去。

5月21号,天上下了点小雨,陈户镇的居民一大早就上街了,结果突然听到枪声四起。一看才知道,5000名日伪军已经打过来了,他们用的是铁壁合围的法子,想一下子消灭掉我们的独立营主力,还打算把县委机关给端了。

到了下午,独立营尽管打得勇猛,但由于没防备,死了不少人。陈户这个地方守不住了,王效禹、副营长李超夫还有营协理员王竹川商量了下,决定兵分三路,各自带一队人马往外冲。

王效禹领头,带着一队人,朝东北方向冲出去。可巧的是,陈户镇正好赶上赶集,老百姓挤得满满当当,部队走得特别慢。他们费了好大劲才到了东寨村,结果敌人也追了上来,双方立马就交上火了。这一仗打得非常激烈,八路军伤亡很大,最后只剩下八十来号人。

王效禹心里挺过意不去的,但现在不是发懵的时候,他赶紧指挥大家再次往外冲,直接跟日伪军干上了。几场面对面的拼杀后,王效禹总算是带着队伍冲出了包围圈,可这时候手下只剩下36个兄弟了。

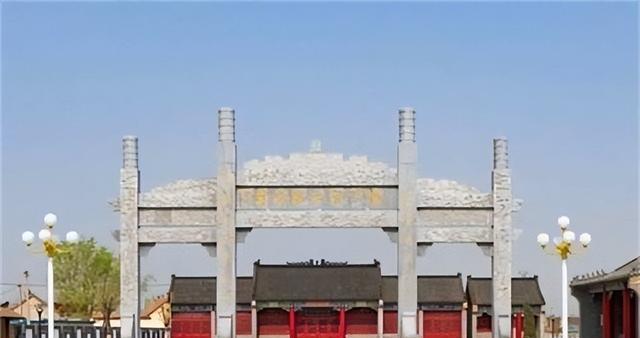

由于上头管理不当,陈户镇的那场激战没能打赢。为了纪念这事儿,当地人自己动手建了座“陈户英雄纪念塔”,时刻想着那些战死的勇士们。

王效禹心里头也是疼得要命,但他还是硬着头皮,带着36个兄弟冲出了日军的包围,好歹是把人给保住了,这也算是吃了亏长了记性吧。

【从厅级到正部,九大后被撤职】

抗战结束后,王效禹留在了山东继续他的工作,这时候他认识了康生。他们俩挺合得来,都有一个共同的爱好,那就是书法。因为这个原因,康生很看重王效禹,还让他帮忙一起管土改的工作。

新中国一建立,王效禹就被委派了个大任务,他成了山东省人民检察院的副头儿。那时候的王效禹,年纪轻轻就已经是厅级领导了,才40岁上下,未来简直是一片光明。

王效禹的升官路可没那么顺畅。上世纪50年代,他因为想法有点“偏右”,就被调到德州国棉一厂去做了副厂长。到了老年,王效禹聊起这事,还挺乐呵地说:“我当过兵,上过战场,后来犯了错,就被打发到这儿来了。”

这次一搁置就是漫长的7年时间。到了1964年,王效禹又一次被提拔起来,当上了青岛市的副市长。他吸取了之前的教训,态度来了个彻底的大转弯,思想开始往“左”的方向偏移了。

在青岛,王效禹跟市教育局的头儿张子石关系很铁。说起来,这个张子石背景可不一般,他是康生的亲儿子。靠着老爹的光环,张子石在青岛那可是相当有分量的人物。

1966年,那时候局势动荡,王效禹靠上了张子石这棵大树,在青岛混得风生水起。没多久,他的仕途就像坐上了火箭,从青岛出发,搞出了一系列事情,最后竟然把整个山东的大权都抓在了手里。

1967年的时候,王效禹达到了他事业的顶峰,他变成了山东省革委会的领头人,也就是主任。那时候,省委已经不存在了,所以王效禹这个革委会主任,实际上就是山东的老大,所有事情都得他说了算。

但在王效禹掌权那会儿,问题真是一大堆。就拿他用人这事儿来说吧,他硬是把老部下杨宝华给推上了青岛核心小组的头把交椅。记者心里直犯嘀咕,采访王效禹时直接就问:“杨宝华不就是个普通工人嘛,连党员都不是,咋能让他挑这大梁呢?”王效禹却毫不在意地说:“这有啥难的?我现在马上批准他入党,不就完事儿了!”

再说王效禹,他原本家里挺穷的,但后来爬上了高位,也开始对老百姓指手画脚了。他特别爱吃甲鱼,一到冬天,就让人跑到大明湖去砸冰,给他抓甲鱼来吃。

真没想到,王效禹的胆子越来越大,居然插手徐州的事务。1967年7月4号那天,他跑到徐州去看68军,明摆着是想把徐州搅和乱。

68军归济南军区管,但其实它上面的头儿是南京军区。68军的军长张轾秀,他以前是给许世友当手下的,所以他对王效禹的命令那是一点都不买账。王效禹这么搞,许世友心里头很不爽,两个人关系搞得挺僵。

1969年开的那次“九大”会上,王效禹是当上了中央委员,不过在会前的准备会上,他和许世友闹了点不愉快,吵了起来。会议一完事儿,他就被留在了北京,得去参加个“培训班”,从那时候起,他就开始走下坡路了。

1971年的时候,王效禹被摘掉了山东省革委会主任的帽子,他的政治路也就这么走完了。没过多久,他就被打发到辽宁盘锦的农场里去接受再教育。

【当了普通老百姓,守烈士陵园被拒绝】

和王效禹一同被安排到下面的地方,还有他的妻子刘崇玉。他们俩住在一个大院里,但各自住在不同的房间,距离还挺远。

老两口平日里一起忙活,照料着自家的一小块菜地,过着简简单单的日子,就像大多数老百姓一样。没啥事的时候,王效禹就爱练练书法,跟往常一样,他还保持着早起打太极拳的好习惯。

1985年,王效禹终于恢复了自由身,回到了青州老家过日子。这个过去在山东呼风唤雨的大人物,生活变得平平淡淡,就在一个20多平米的小院子里,安安稳稳地度过了他的晚年。

在王效禹的书房正中央,挂着他跟领导人的合照,那照片记录的是他这辈子最得意、最闪光的瞬间。但往事如烟,现在的王效禹不过是个七十多岁的老头,早就没了当年那种得意洋洋的劲儿。

王效禹到了晚年,经常回想起陈户突围那场战斗,心里就会浮现出那些牺牲战士的身影,眼泪就不由自主地流下来。他觉得自己能活下来真是侥幸,同时又对那些牺牲的烈士心怀愧疚。他总琢磨着得为烈士们做点什么,后来就动手写了一封申请,希望能去烈士陵园工作。

王效禹呢,他那时候连党员都不是了,毕竟1979年他就被踢出了党籍。再加上他身上背着的那些不好的事儿,烈士陵园那边直接拒绝了他的申请,就让他好好在家养老算了。

1995年的时候,王效禹在自己老家离开了人世,他这一辈子啊,有好有坏,说是毁誉参半也不为过。走的那年,他84岁。