近期,小米SU7在成都发生的严重交通事故,不仅引发了公众对智能驾驶安全性的广泛关注,小米的公关应对策略也成为舆论焦点。这场危机,不仅暴露了小米在危机公关方面的短板,还折射出市场对智能驾驶技术的普遍误解,为整个行业敲响了警钟。

一、事故突发:舆论漩涡迅速形成

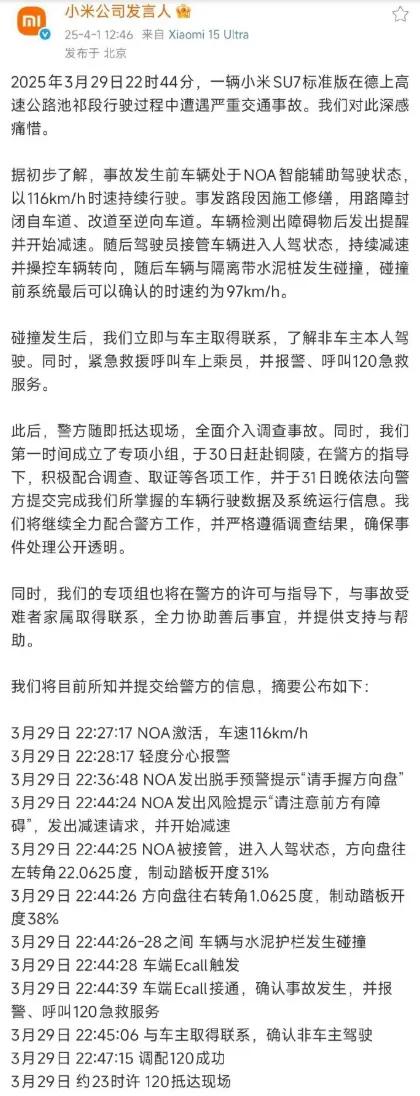

一辆小米SU7在成都发生碰撞,车辆严重损毁,事故原因有待调查。事故发生后,小米迅速发布官方声明,强调“事发时智能驾驶功能未开启”,本意是澄清事故与智能驾驶无关,却适得其反,引发了更猛烈的舆论风暴。消费者关注的核心并非智能驾驶是否开启,而是车辆本身的安全性。小米急于撇清责任的声明,让公众对其态度产生反感,不仅未能平息舆论,反而加剧了大众的质疑。

二、公关失策:多维度失误剖析

沟通缺乏人文关怀

在重大安全事件面前,公众更关注企业的态度而非技术细节。小米公告直接强调智能驾驶未开启,给人一种“事不关己”的冷漠感,忽略了对事故当事人的关心。反观特斯拉,在类似事件中,往往先对伤亡者表达慰问,再进行技术说明,更容易获得公众理解。

宣传与应对自相矛盾

小米在营销时大力宣传SU7的智能驾驶能力,而事故发生后却急于撇清智能驾驶与事故的关系,这种前后矛盾的做法,让消费者对其技术宣传的真实性产生怀疑,损害了品牌信任度。

舆论引导滞后

事故发生后,网络上关于“小米智驾是否安全”的讨论迅速升温,小米未能及时采取有效的危机处理策略,任由舆论发酵,导致事件从单纯的技术讨论演变为品牌信任危机。若小米能及时召开新闻发布会,由技术团队解释智能驾驶技术,并承诺后续优化,或许能引导舆论走向。

三、智能驾驶认知误区:L2≠自动驾驶

小米SU7搭载的L2级智能驾驶系统,需要驾驶员全程接管,并非完全自动驾驶。然而,消费者看到“智能驾驶”,常误以为车辆能自主完成驾驶任务,这种误解在行业内普遍存在。

L2功能存在局限

L2级自动驾驶仅能在特定条件下辅助驾驶,如车道保持、自动跟车,无法应对复杂路况。部分车主对L2功能过度信任,驾驶时放松警惕,增加了事故风险。

宣传误导消费者

车企在营销时,过度强调智能驾驶的先进性,却未明确驾驶员责任,导致消费者对功能边界认识模糊,产生错误预期。

用户教育缺失

多数车主未接受系统的智能驾驶培训,对系统工作原理和限制了解不足。厂商仅靠说明书和营销材料,难以让车主真正掌握智能驾驶的正确使用方法。

四、行业挑战:平衡安全与责任

提升技术可靠性

当前L2级自动驾驶在复杂城市道路上表现不稳定,厂商需持续优化视觉识别、雷达探测等技术,提升系统可靠性。

完善法规与责任认定

国内外对智能驾驶事故责任划分存在争议,明确事故责任界定,能避免消费者因责任不清产生误解。

规范市场沟通

企业宣传时应避免夸大智能驾驶能力,建立透明的事故通报机制,避免舆论过度解读。

五、小米改进路径:重塑信任

优化公关策略

面对事故,小米应先表达对当事人的关切,展现人文关怀,而非急于撇清责任。

强化消费者教育

宣传时明确L2级自动驾驶的实际能力,避免消费者产生“自动驾驶”误解。

提升技术安全

持续优化算法,提高智能驾驶系统的安全性和稳定性,降低事故发生率。

建立透明机制

参考航空业,建立透明的事故调查和通报机制,赢得公众信任。

小米SU7事故不仅是一次交通事故,更是智能驾驶行业的警示。企业要赢得消费者信任,需在技术创新的同时,优化市场沟通和公关策略,推动行业健康发展。