在1941年的一天,莫文骅在他办公室里接到了一个紧急通知,两名隶属于359旅的干部将被立即执行枪决。此命令直接来自西北局,但具体的罪名和证据尚未明确。为什么这两名干部突然间被定了死刑?下面小史就带大家一起了解一下。

1910年莫文骅出生在广西南宁,幼年就受到了良好的教育。他在青少年时期,通过阅读《新青年》、《向导》等激进出版物,受到了新思想的启蒙,并逐渐培养出对反帝反封建的强烈爱国情感。

1926年,莫文骅在中学就读期间积极参与了多场反帝反封建的学生运动,并在年底加入了共青团。随后的1927年大革命遭遇失败,国民党反动派的迫害力度加大。在这一年莫文骅因参与进步活动被捕入狱,虽遭受严酷的狱中生活,但他坚守信念,未向敌人泄露任何信息,最终因敌人未能证实他的身份而被释放。

出狱后的莫文骅不久便按照组织的安排,前往广西陆军军官学校进修。1929年底,他响应号召,加入了百色起义,随后正式成为红七军的一员,并在隆安等地的激烈战斗中担任军部机要参谋,表现出色。

莫文骅回忆录

1930年11月,莫文骅的党籍转为正式,此后他随红七军北上,最终到达江西中央苏区。在这里,他历任红五军团的政治部宣传部长及第三十四师的政治部主任,参与了多次反“围剿”战斗。经历了第五次反“围剿”的失败后,他加入了长征,历尽艰难抵达陕北。

在1935年的严冬,中共领导层在瓦窑堡召开了一次关键会议,这次会议分析了当时的国内外政治形势,而且还确立了抗日民族统一战线的重要战略。为了更好地执行这一战略,党决定设立红军学校,由莫文骅担任政治部主任。

合照

莫文骅在新校的角色非常关键,因为很多学员对于战略的转变感到困惑,甚至难以接受。莫文骅在课堂和日常交流中不断强调:面对外部的侵略者日本帝国主义是当前的主要敌人,而传统的阶级斗争相对次要。他通过深入浅出的方式,引导学员们理解并接受这一思想转变。

1936年西安事变的发生,张学良绑架蒋介石,迫使其结束内战、一致对外抗日的历史转折,为国共两党的第二次合作奠定了基础,这进一步证明了抗日统一战线的必要性。随着国内形势的快速变化,中国红军大学随之升级为中国人民抗日军政大学,莫文骅继续以政治部主任身份,引领着学校的政治教育方向。

毛主席合照

到了1937年,考虑到战略后方的需要,党在陕甘宁边区组建了留守兵团,莫文骅被任命为该团的军法处长,负责维护军队的纪律和法律秩序。

在1939年的寒冬,莫文骅作为高级军官前往永坪,目的是检验警备四团的训练质量。期间他在当地居住,这期间有些部下开始向他汇报,暗示当地民众对部队支持不足。

莫文骅基于这些报告,匆忙向边区政府副主席高自立发出了电报,请求政府提供额外的援助。不久他回到了留守兵团总部,却意外接到毛主席的召唤。到达会议室时,莫文骅发现不仅毛主席在场,还有朱德总司令、任弼时、肖劲光以及边区政府主席林伯渠等高层领导。这让他心中一沉,预感不妙。

面对毛主席的直接质询关于军民关系问题,莫文骅心知问题严重,迅速意识到是他发出的电报惹的祸。他试图解释电报是以私人名义发出,企图将责任个人化,以减轻对留守兵团的影响。

毛主席的批评并未就此结束。他严厉指出,即便是私人名义,电报所涉及的却是公共事务,调查不足就匆忙发电,实为不妥。毛主席进一步解释了共产党员应如何实践“实事求是”的原则,强调了基于全面信息和独立调查的重要性。

莫文骅面对这样的批评,感到难堪至极,无言以对,只能站在原地。这时,林伯渠出面缓和气氛,他试图为莫文骅解围,提到每个人都可能有偏见,关键是通过教育和理解来纠正。

面对众领导的正直批评和林伯渠的劝解,莫文骅深知自己的过错,他坚定地表示愿意接受任何处罚,表现出了军人的责任感和勇于承认错误的态度。

授衔仪式

1941年8月,莫文骅突然带领几名士兵走进了当地的县政府。此行,莫文骅的目的不同寻常:他不是来筹集粮食,也不是来借款,他来这里是为了从县长那里借用一把枪。

而他此行的目的是为了拯救两名即将被错误处决的八路军干部。这两名干部原本只是执行常规的粮食采购任务,却因一场误会陷入了生死危机。

事情起因是王震的359旅在筹集粮食时,两名干部带队前往当地县政府。原本应是一次简单的购买和销售,但县长突然要求在已经谈妥的价格上再涨一分,这种无端的加价让两名干部无法接受,从而与县长发生了激烈的争执。

争吵升级为肢体冲突时,一名县长的手下在混乱中开了一枪,幸好这枪打在了墙上,未造成人员伤亡。但县长却错误地指责是八路军干部开枪,将此事上报给了王震。

王震听闻后愤怒异常,认为这是严重的纪律违反,决定对两名干部进行枪决以示惩戒。当莫文骅得知此消息,他感到非常震惊,并立刻去找王震了解真相。莫文骅质问王震:“我们正处在艰苦战斗期,怎可在没有充分证据的情况下草率处决两名干部?”但王震坚持认为有足够的证据。莫文骅反驳说:“这些证据只是一面之词,无法令人信服。”

无法说服王震,莫文骅决定自行调查真相。他急忙赶往县政府,向县长借了一把枪,来到了争执发生的现场。他指向墙上的一个旧弹孔问县长:“这是当时的弹孔吗?”县长确认后,莫文骅用借来的枪在墙上再次射击,新旧弹孔完全吻合,这证明了开枪者使用的是县政府的枪支而非八路军所持。

莫文骅

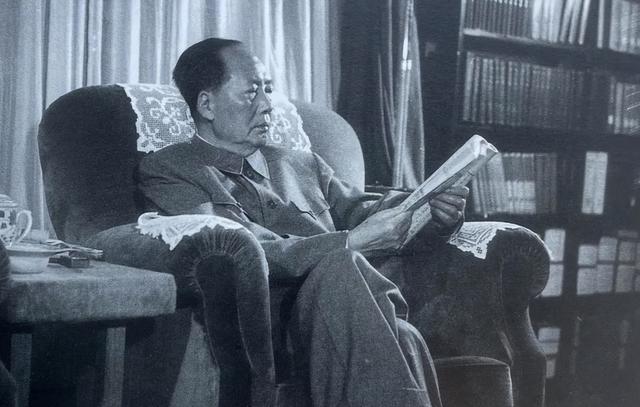

这一发现彻底推翻了对两名干部的指控。莫文骅将这一关键证据带回,向王震展示了真相,成功地为两名干部洗清了冤屈,保住了他们的生命。在陕北的岁月中,莫文骅在抗大任职党总支部书记和后来的政治部主任,他的工作常常涉及直接向毛主席汇报,因此两人的互动频繁,莫文骅的职业生涯和人格深受毛主席的影响。

毛主席非常重视莫文骅,认为他是军中难得的才俊,经常在遇到问题时召见他,提供指导和建议。1942年的一个寒冷日子,毛主席叫莫文骅进入他的住所,一见面就递给他一根烟,笑着赞叹莫文骅的能力,让莫文骅困惑不已。

毛主席点燃烟后,递给莫文骅几张纸,莫文骅一看,原来是他近日草拟的政策分析报告。毛主席抽了一口烟,幽默地评价道:“斯大林宣战用了一千字,你的报告却用了三千字,看来你比斯大林更能写啊。”他继续说道:“但斯大林的一千字把事情讲明了,你的三千字反倒没把事情说透。”

毛主席

莫文骅这才明白毛主席的意图,是在指导他如何精炼文章。他立即敬礼表示感谢,请求毛主席进一步指导。毛主席询问莫文骅是否曾担任过宣传部长,莫文骅承认自己以前主要负责口头宣传和提纲挈领,书面文章并不擅长。

毛主席听后大笑,表示今天就要亲自教莫文骅如何撰写文章。他们一同坐在火炉旁,毛主席开始详细讲解如何构思文章的中心思想,如何使文章简洁生动,以及如何清晰地排列文章的主次结构。他强调写作完成后至少要反复阅读三次,以便发现并修改不准确或不流畅的表达。

在1951年,莫文骅的职业生涯迎来了新的挑战,他被派往东北军区担任政治部主任。当时的军区司令员是高某,与他有一段不太愉快的过去。莫文骅深知避开对方已非选择,因此他决定采取主动,亲自前往拜访以缓和关系,高司令的态度异常冷漠,只是简单地握了握手,便转身去吃饭,没有进一步的交流。这次冷遇使莫文骅意识到高司令对他仍抱有芥蒂。在随后的日子里,莫文骅多次尝试接近和化解彼此的隔阂,但均未得到积极的响应。

不久,军队的定级程序开始,各军区需要自行上报人员名单。莫文骅曾担任两个兵团的政委,工作人员最初的建议是将他定为正兵团级。但当名单提交给高司令审阅时,他在看到莫文骅的名字后,半是调侃半是认真地说道:“这是个老革命,不如让他发扬谦让精神,评为副兵团级吧。”

高司令的这句话虽带有挤兑的意味,却也反映了当时对莫文骅的微妙态度。面对这种情况,莫文骅处于进退两难的境地,他不愿因争取正兵团级而显得缺乏谦逊,只能默默接受这一决定。最终中央军委也按照东北军区提交的名单,将莫文骅定为副兵团级。

此后莫文骅的老友罗荣桓听闻了这件事,特地邀请他前往北京放松心情。在北京,罗荣桓与莫文骅长谈甚久,尽管话语间充满关怀和理解,但罗荣桓也无力改变这一决定。

毛主席

到了1955年的大授衔时,之前的定级成为了关键影响因素。如果莫文骅当初被定为正兵团级,那他极可能晋升为上将,因为被定为副兵团级,他的晋升空间受限,加上缺少显著战功和其他特殊贡献,在毛主席和中央军委决定减少将军数量的大环境下,莫文骅最终被授予中将军衔,与上将的机会擦肩而过。

几十年如一日,莫文骅始终坚持在政治工作的第一线,其间他多次担任中国人大代表,而且在政治和文化领域均有重要影响。1976年毛主席的逝世对他产生了深远的影响,使他感到深深的哀伤。

1977年5月4日莫文骅和吴西两位将军难得重逢,他们分享了青春岁月的回忆,还相互赠言,纪念过往的坎坷与共同的奋斗。在南宁师范学校度过的困难时光,于1927年5月4日被国民党逮捕,成为他们友谊的坚实基石。

合照

这一天吴西赋诗一首给莫文骅,写道:“梨花照眼忆当年,铐镣郎当正此天。永记邕州同患难,老来相勉育新贤。”莫文骅也不甘示弱,以诗回赠:“铁窗弹雨壮歌声,万千俊秀已落英!半世纪来君与我,幸留老命新长征。”

在1988年,经过中央军委的批准,已是耄耋之年的莫文骅退休休养。退休后,他并未闲下来,而是投身于写作,撰写了多部回忆录,详细记录了自己的战斗经历和对历史的见证。晚年他将自己珍藏的书籍和珍贵文物捐献给了国家博物馆,以此为教育和研究贡献力量。

1999年,两位老将军再次被国家召唤,这次是为了参加在天安门广场举行的国庆五十周年庆祝活动。尽管年事已高——莫文骅89岁,而吴西更是年近百岁——他们的爱国心未曾减退。尽管体力已不如前,但对于参加这样重大的庆典,两人都表现出难以抑制的热情。

毛主席

当莫文骅的家人因担心他的健康而建议他不要参加庆典时,莫文骅坚决反对:“作为老军人,在这么有纪念意义的日子,我一定要登上天安门城楼,哪怕是爬上去!”与此同时,吴西在得知自己的老战友仍决心参加活动后,也感受到了前所未有的鼓舞,他坚持要求家人收回已退回的请柬,并与莫文骅分享了这一决定。两位老兵最终齐聚天安门城楼,共同见证了祖国的繁荣和强大。

莫文骅在2000年5月31日去世,对吴西来说,这是巨大的打击。吴西不顾自己高龄和炎热的天气,亲自前往慰问莫文骅家属,并出席了追悼会。在开国将军中,吴西以他的高寿和精力著称,成为老战友中的传奇人物,他的故事和坚韧不拔的精神一直激励着后人。

合照

参考资料

[1] 刘明钢. 毛泽东谆谆教导莫文骅[J]. 湘潮. 2012,第007期

[2] 何立波. 一代儒将莫文骅[J]. 党史博采(纪实版). 2016,第002期

[3] 莫文骅.永不磨灭的怀念[M].缅怀毛泽东下第2版.2013