1937年,淞沪会战的硝烟弥漫在上海的每一寸土地上,战局愈发严峻。10月26日,随着上海大场防线的轰然崩塌,中国军队无奈踏上战略转移之路。在这关乎战局走向的危急关头,一个艰巨而光荣的使命,落在了第88师524团副团长谢晋元的肩头。他临危受命,率领该团一营官兵,毅然留守闸北的四行仓库,为掩护主力部队安全撤离,筑起一道坚不可摧的血肉长城。

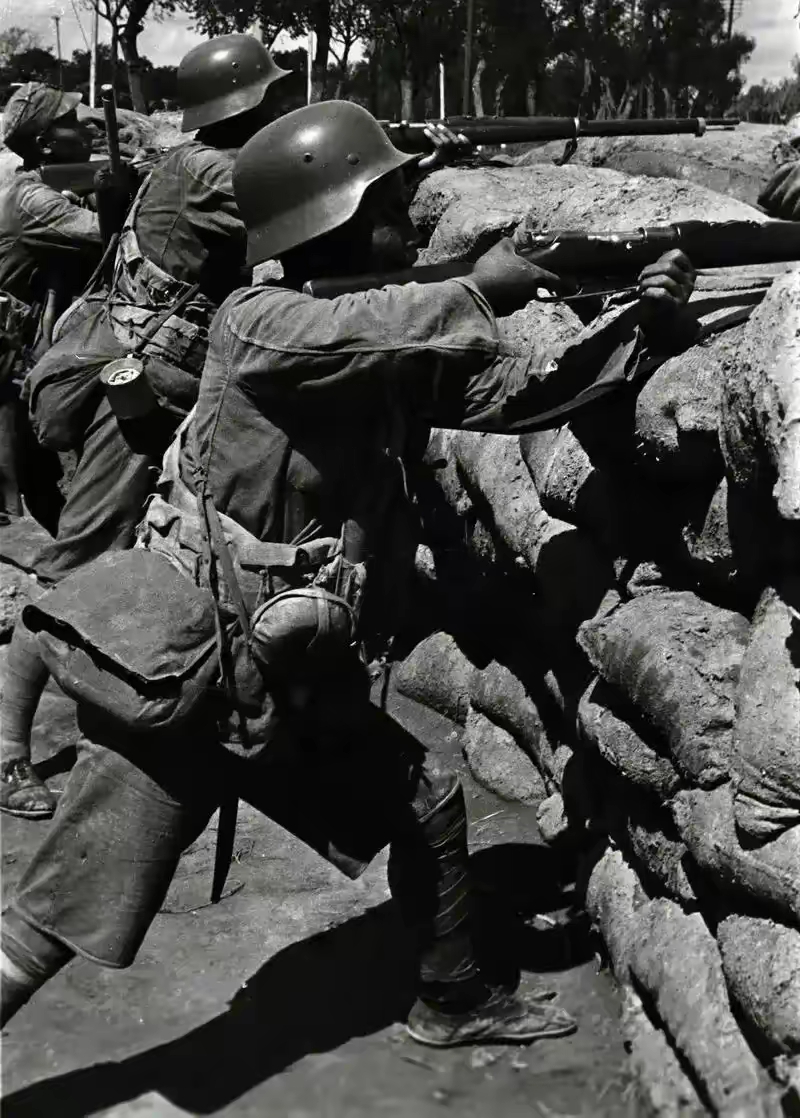

四行仓库,这座由钢筋混凝土铸就的建筑,宛如一座坚固的堡垒。它不仅结构坚实,而且内部储备着丰富的物资,具备易守难攻的绝佳条件。谢晋元率部进驻后,一刻也不敢停歇,迅速组织士兵构建防御工事。他们用沙袋、沙包紧紧堵塞门窗,将仓库打造成一座密不透风的战斗堡垒;同时,精心布置火力点,让每一处可能成为敌人突破口的地方,都笼罩在严密的火力之下。战士们严阵以待,眼神中透露出坚定与无畏,他们深知,自己肩负的是国家和民族的希望。

27日的清晨,曙光尚未驱散战争的阴霾,日军的进攻便如狂风暴雨般袭来。先是铺天盖地的炮火轰炸,将仓库周边炸得尘土飞扬、砖石横飞。随后,大批日军步兵在炮火的掩护下,如潮水般向仓库冲锋。面对来势汹汹的敌人,“八百壮士”(实际约四百余人)毫无惧色,他们凭借仓库坚固的墙体和精心布置的火力网,顽强地进行抵抗。密集的枪声、爆炸声交织在一起,奏响了一曲壮烈的战斗之歌。日军多次冲锋,均被英勇的战士们击退,战场上遗尸众多,但他们仍不甘心失败,一次又一次地发起疯狂进攻。而“八百壮士”毫不退缩,与敌人展开殊死搏斗,每一个人都抱着必死的决心,誓要坚守阵地。

28日,战斗愈发激烈,进入了白热化阶段。上海市民们焦急地隔着苏州河,关注着四行仓库的战况。他们的心,与坚守在仓库中的战士们紧紧相连。就在这时,一位勇敢的女童子军杨惠敏,做出了一个令人钦佩的壮举。她冒着生命危险,穿过枪林弹雨,将一面青天白日满地红旗送到了仓库。当这面象征着国家尊严和抗战决心的旗帜,在仓库楼顶缓缓升起时,那猎猎飘扬的旗帜,仿佛一道曙光,照亮了战士们的心房,极大地鼓舞了守军的士气。同时,也让河对岸的上海民众热血沸腾,抗日热情被彻底点燃,人们纷纷为战士们呐喊助威,提供各种支持。

在接下来的几日里,日军见强攻不下,便不断变换战术,试图突破“八百壮士”的防线。他们动用了坦克、燃烧弹等重型武器,对仓库发起更为猛烈的攻击。面对敌人的疯狂进攻,“八百壮士”毫不畏惧,他们凭借着机智和勇敢,巧妙应对。当日军坦克逼近时,战士们毫不犹豫地用集束手榴弹炸向坦克,让这些庞然大物在爆炸声中瘫痪在地。他们以顽强的斗志和不屈的精神,坚守着每一寸阵地,让日军每前进一步,都要付出惨重的代价。

10月31日,“八百壮士”成功完成了掩护任务。然而,当他们奉命撤往公共租界时,却遭遇了不公的对待。租界方面受日军威胁,收缴了他们的武器,将他们拘留在胶州路的一块空地上,这里被称为“孤军营”。尽管身处困境,“八百壮士”依然保持着军人的气节。在孤军营中,他们每天坚持升旗、出操训练,仿佛随时准备再次奔赴战场。谢晋元还组织士兵开展生产自救,制作手工艺品,展现出坚韧不拔的意志。

然而,黑暗的阴影再次笼罩。1941年4月24日,谢晋元这位英勇的将领,在孤军营被汪精卫收买的叛徒刺杀身亡,年仅37岁。这一噩耗传来,全体官兵悲痛万分,他们失去了一位敬爱的长官和战友。上海民众也沉浸在沉痛的哀悼之中,为这位抗日英雄的离去而惋惜。

太平洋战争爆发后,日军占领了公共租界,将“八百壮士”押往各地做苦工。在这艰难的岁月里,部分官兵在途中或劳作时,因反抗残暴的日军而被杀害;但还有些人,在极端恶劣的环境中,始终坚持斗争,他们心中怀着对胜利的渴望和对祖国的忠诚,从未放弃。直到抗战胜利的那一天,这些幸存的官兵才重获自由,他们的英勇事迹,也得到了应有的荣誉和尊重。

“八百壮士”在四行仓库的坚守,虽然只是淞沪会战中的一个片段,却成为了中国抗战史上一座不朽的丰碑。他们用热血和生命,诠释了什么是爱国精神,什么是军人的担当。