在清华园,秋天的时候,校园里梧桐叶光影交错。交叉信息学院的实验室里,39 个男生围着 1 个女生热烈讨论课题。再看美院走廊,女生们色彩斑斓的创意作品摆满了那里。这两个场景放在一块,视觉和文化上的反差特别大。这可不只是清华校园里的特别景象,其实它反映出整个高等教育里 “学科性别区隔化” 的问题。

看看全球 QS 排名前 50 的那些学府,这种情况到处都有,在中国顶尖高校里,这种差距更是明显。

麻省理工学院 2019 年做过研究,发现孩子 6 岁的时候,就开始觉得 “数理学科是男生的”。在咱们中国的教育体系里,这种观念通过很多方式被不断强化。2022 年华东师大统计了全国 12 个版本、一共 102 册中小学教材,书里科学家形象的插图,83% 都是男性。在北京中关村的课外培训市场,调查发现 78% 的机器人课程宣传海报上,主角都是男生。甚至有个省的高考志愿填报系统,还把 “适合女生” 的专业自动推荐成师范类。就像 2023 年高考报志愿的时候,这个省有个成绩很好、特别喜欢计算机专业的女生,她打开志愿填报系统,首页推荐的 “适合女生” 专业全是师范类,这可把她和家人给难住了,差点就放弃计算机专业了。

从学科报考数据上看,2024 年全国高考志愿填报大数据显示,理工科专业,男生报考比例平均 68%,计算机科学与技术专业,男生报考比例高达 75%;文科专业,女生报考比例大多在 60% 以上,汉语言文学专业女生报考比例达到 72%。这么一套系统的观念影响下来,选计算机这些理工科专业的女生,不光得突破自己心里的障碍,就好像还得挑战大家默认的观念。

现在社交媒体很发达,大家对多元性别认知的讨论越来越多。在一些热门社交平台上,关于儿童教育里性别刻板印象的话题,经常能收到几千甚至上万条评论。家长们都在反思,以前给孩子灌输 “男孩适合理工科,女孩适合文科” 这种观念到底对不对。比如说微博上有个 “孩子兴趣培养应打破性别限制” 的话题,阅读量超过 5000 万,讨论量有 3.2 万。好多家长在分享自己孩子突破传统性别兴趣限制后的成长故事,这说明大家都在挑战传统的学科性别观念。

在河北有个重点中学,有个现象挺有意思,但也让人思考。物理实验室的使用情况,明显有性别差异。到了竞赛的时候,男生都在物理实验室忙着准备实验,女生大多在语言实验室。这种看起来不怎么起眼的资源分配差别,经过马太效应放大,影响可不小。斯坦福大学教育公平研究中心跟踪美国多所中学发现,学生接触实验设备的时间长短,和选 STEM 专业的意愿关系很大,相关系数达到 0.67。在国内,浙江有个中学,给参加物理竞赛的学生额外的实验设备使用时间,数据显示,有额外实验时间的学生,选物理相关专业的比例比没有的学生高出 35%。

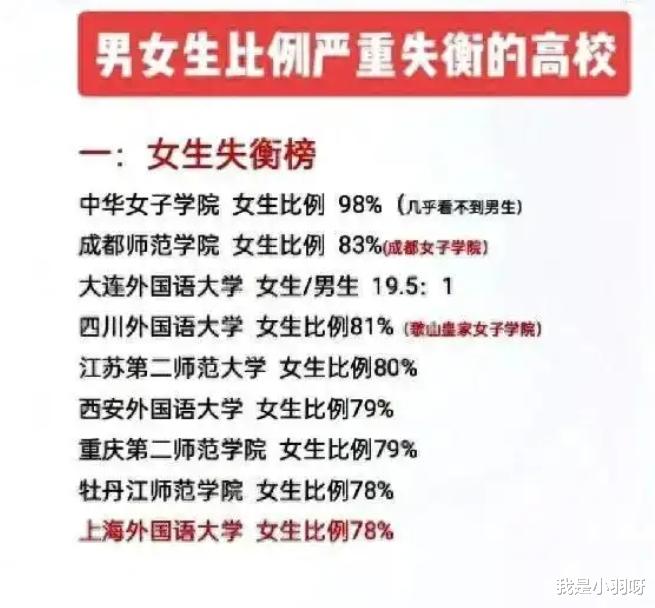

再看看高校专业录取数据,2024 年清华大学录取新生里,人工智能专业男女比例 12:1,核工程专业男女比例 15:1;美术学院专业录取新生男女比例是 1:5。从幼儿园孩子选乐高玩具,到高中实验室资源使用有差别,教育资源按性别分配慢慢形成了一个圈,最后大学里出现像 39:1 这么大差距的性别比例,就是这个过程的结果。

现在 “教育资源公平分配” 是大家都关注的热点,这种因为性别导致的资源分配不均就更受关注了。有些地方开始改革,像有些学校按兴趣分配实验资源。可实际做起来,遇到好多问题,传统观念、管理流程这些都有阻碍。比如说江苏有个中学尝试按兴趣分配实验资源,有些家长觉得女生不适合物理、机器人这些实验项目,多次向学校施压,改革就进行得很慢。这也让大家开始思考,到底怎么才能真正实现教育资源公平。

密歇根大学做过群体动力学实验,发现当一个群体里单一性别的占比超过 80%,这个群体就会形成自己独特的亚文化。在清华航院,男生们组成 “兄弟联盟”,北师大女生宿舍有 “学霸姐妹团”,这其实是群体在适应环境压力时产生的自我调节方式。这种方式一方面产生了特殊的互助网络,像机械系男生一起开发自动签到系统,还互相分享学习资料、帮忙辅导作业;但另一方面,也让跨性别协作能力变弱了。

有个 985 高校的校企联合项目数据显示,混编团队的创新指数比单一性别团队高出 42%。比如说有次校企合作搞产品研发,男女混合的团队想出了 15 个创新方案,全男生团队只提出 8 个,全女生团队提出 6 个,很明显混编团队在创新成果数量上优势很大。

从职场反馈的数据来看,智联招聘 2024 年发布的职场性别差异报告说,在团队协作的时候,来自性别比例失衡专业的毕业生,跨性别沟通出现障碍的概率,比来自性别均衡专业的毕业生高出 30%。高校里这种因为性别隔离形成的 “技能茧房”,和社会对人才综合能力的要求对不上,教育的效果就打折扣了。

在现在鼓励创新、特别强调团队协作的职场环境里,高校里因为性别隔离导致跨性别协作能力变弱的问题越来越突出。不少企业招聘时发现,有些高校毕业生在团队合作项目里,跟异性沟通有明显障碍,这可影响工作推进。就像 2024 年,有个知名互联网企业新员工入职培训,组织团队协作项目,发现一些来自性别比例失衡专业的毕业生,跟异性沟通工作任务、协调进度的时候很不适应,项目整体进度都受影响了。这种情况让高校不得不重新思考,怎么打破这种群体隔离,提高学生综合能力,好让他们能更好地适应社会发展。

上海中学开展的 “无性别课堂” 实验,让我们看到了改变认知的可能。参加机器人课程的女生,空间想象测试得分提高了 37%;学服装设计的男生,色彩敏感度提升了 29%。这种去掉性别限制的能力培养方式,正在培养出有跨界能力的复合型人才。

清华建筑系有个班级,男女比例 1:1,这个班级里那些拿到 A + 评级的课程设计作品,都是用参数化设计这些前沿技术,打破传统建筑性别隐喻,做出创新的成果。像班级里一个女生设计的智能养老社区方案,把建筑美学和适老化科技结合得特别好,在课程设计评选里很突出;还有个男生设计的女性主题艺术展馆,从空间布局到色彩运用,都特别符合女性审美,评价也很高。

从就业市场反馈的情况看,这几年,跨学科、跨性别的人才在职场上更有竞争力。猎聘网数据显示,2024 年那些有跨学科背景,还突破传统性别职业限制的求职者,平均薪资比同行业同资历、背景单一的求职者高出 22%。这些例子都应证了法国哲学家波伏娃说的:“人不是生下来就是男女,是后来被塑造的。”

现在,有些有想法的教育者察觉到时代的需求和趋势,开始在社交媒体上分享 “无性别教育” 的成功案例。这些案例一发布,就吸引了好多家长和教育工作者关注,大家都在讨论、学习。比如说抖音上有个教育博主,分享了自己学校开展无性别教育活动的视频,里面有男生参加舞蹈社团、女生组建机器人战队的画面,这个视频点赞量超过 100 万,评论区好多家长留言说很受启发。同时,一些高校也行动起来,积极探索开跨学科、无性别限制的创新课程,鼓励学生突破传统性别界限,培养多种能力。这种新的教育发展趋势,已经成了教育领域最热门的话题之一。

不知道大家对于顶尖学府中的性别隔离现象,以及打破这种隔离的方法,有没有自己独特的看法或者亲身经历呢?欢迎大家积极发言,一起参与讨论。

评论列表