“风云变化几席上。”当清朝被推翻之后,随着最后一届封建统治结束,全国上下的新思潮开始越发热烈地涌动。“她”这一字,虽然自古有之,但之前的读音和意思都同“姐”,所以当刘半农首次有意识地用“她”字来指代女性第三人称后,学界便迅速有人注意到。

“横看成岭侧成峰。”随着鲁迅有提到刘半农所说的“她”字一文在《新青年》上发表,这件事的影响范围迅速扩大。其实早在“她”之前,学界就已经开始思考要用一个字来代替女性第三人称。因此,当刘半农提出建议的时候,鲁迅等人已经用“伊”字用了很长一段时间。

当时鲁迅还在思考“伊”和“她”到底哪个更合适,所以只是在文章里面提到了刘半农的“她”。很快,因为各自想到的点不同,各方思想就“她”一字爆发了猛烈碰撞。

“蛟鼍出波澜杆前。”当时有文章特意就此事发表言论,表示明明第一人称和第二人称都没有特意作出阴阳之分,为什么单单第三人称要做此区分?

实际上,用“她”来代替“他”的问题还不仅仅在于此,一旦该字真正完全推广开来,当人们全都默认只有“她”才指代女性的时候,当人们回过头去读历史读文献,就很容易将之前还没有用“她”字指代女性的文字中的优秀女性,当成男性。

毕竟,在用“她”字之前,古代都是用“他”字来指代所有第三人称的,包括男性、女性和一切事物。

榜样的力量是很强大的,在“他”字指代一切的时候,读那些不知道英雄性别的英雄事迹,重点可能会更加偏向于英雄的强大,以及心向往之。

但当“她”字先入为主后,一旦在英雄事迹里看到“他”,就会下意识觉得这位英雄是一位男性。看多了,很容易会让人产生一种好像所有英雄都是男性的错觉。

更甚者,在部分封建旧思想的影响下,例如女性就应该乖巧听话,女性多读书没用,女性读个好学历就为了好嫁人等说法,部分女性还可能会产生只有男性才能当英雄,而女性哪怕再厉害再聪明,也只能依附和辅助男性的错误想法。

作为一名男性,刘半农很难意识到这些其实很正常。但对于那些长久遭受压迫,甚至于哪怕是在为了祖国复兴而舍生忘死地奔波在革命道路上,也必须要遭受这些的女性,这些女性对于这些,是能够迅速意识到,并且深有体会的。

站的角度不同,看这件事情的态度,自然就会不一样。有人认为在这个父权体系封建社会已经运行了数千年的大地上做这件事是在歧视女性,会让女性的自信道路走得更加艰难,容易让部分女性的奉献被悄无声息地抹去。

但同时,也有人认为,使用“她”字指代女性,将在很多方面更加方便,并因此而对反对用“她”字的文章进行反驳。

“(刘半农)如一条清溪。”在回忆起刘半农的时候,鲁迅表示,众人批评刘半农“浅”虽然是对的,但刘半农的“浅”,就像一条清澈见底的小溪,比起那些装满烂泥的深流来说,还是刘半农的这种“浅”要好一些。

事实上,刘半农一开始用“她”字指代女性第三人称的原因非常简单——为了翻译方便。当时刘半农已经去到了欧洲读书深造,所以对于这场由其所引起的骂仗,刘半农本人的参与度反而没那么高。

作为首批将外国散文诗翻译成中文的作家之一,刘半农对于英文中的“He”、“She”和“It”非常头痛。在英文文学作品当中,大量的第三人称代指是非常常见的。一般来说,如果按照以往的语言用法,将这些统一翻译成“他”就可以了。

但为了严谨,所以刘半农等人通常都会认真在“他”的周围进行标注,“女”、“男”,或者具体指哪个动物哪件物品。在翻译作品越来越多的情况下,刘半农深刻地意识到了仅仅只有“他”字的不方便。

毕竟,如果不标注,在通篇到处都是“他”的情况下,人们很容易对“他”的指代产生迷惑,从而增加整篇文章的阅读难度。但如果标注,那么不仅工作量会大量增加,整篇文章看起来也还会显得较为凌乱和臃肿。

所以,几番考虑下来,刘半农还是坚持要用“她”指代女性第三人称,用“它”指代非人类的第三人称。刘半农当时一直通过报刊等方式密切关注国内对于“她”字的讨论。

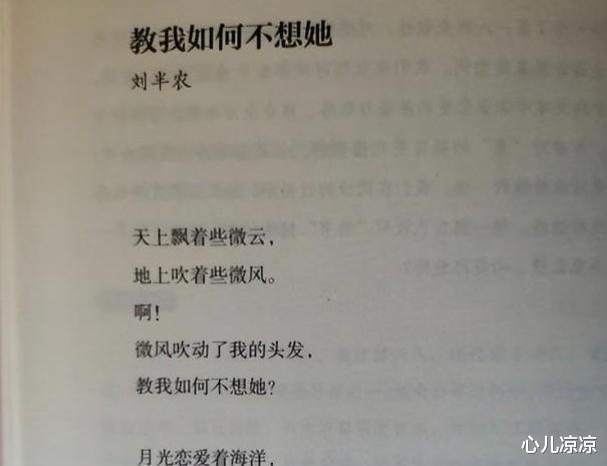

后来,在1925年,当时已经获得了法国国家文学博士学位的刘半农,还特意写下了《教我如何不想她》,来表达自己对于“她”的支持。

“银瓶乍破水浆迸。”刘半农一开始踏入当时新思想迸发的文学界时,整个人是非常积极非常敢拼的。因此即使当时其有些缺点,比如总认为自己是才子,所以必须要有“红袖添香夜读书”这类,但鲁迅等人也很愿意与其打交道。

毕竟,在鲁迅等人针对其这些缺点骂的时候,其也能听得进去。按照鲁迅所写的来看,刘半农的这些缺点,最后还是被他们给骂掉了。甚至于,鲁迅还怀疑,刘半农在那个时候选择出国留学,就是因为人们都在针对刘半农的这些缺点骂其“浅”,从而伤了其的心。

在早期,刘半农成绩优异,曾在辛亥革命中义无反顾参加革命军,也曾在发现军队内部混乱不堪之后,毫不犹豫离开军队选择返乡。

在中华书局担任编译员的时候,刘半农十分勤奋,先后发表了大量翻译作品和自己的小说,将高尔基等著名国外作家的作品,带到了国内人民的眼前。

而在自己撰文的时候,面对那些维护封建思想,反对革命的文章,刘半农总是勇于抨击勇于争论的。后来,也正是因为刘半农文章中对于革命的深刻认知,蔡培源等人才注意到了刘半农,并将其破格聘用。

在这段时间里,刘半农认识了陈独秀、鲁迅等人。大家时常坐在一起就《新青年》的撰稿讨论,关系较为融洽。

1920年,刘半农去到欧洲学习。1925年回来之后,刘半农开始利用自己所学认真研究中文语音乐律,并成为了中国实验语音学的奠基人。

在维护中文和中国各地的方言上,刘半农做出了许多努力,最后还因为冒酷暑深入实地考察方言方音,而不幸染上急性感染病去世。

谈到刘半农最后十年时,鲁迅表示,当时自己已经和刘半农渐行渐远了。即使偶尔见面,两人也已经是到了无话可谈的地步,后来又看到刘半农“做打油诗,弄烂古文”,鲁迅就更加不愿意和刘半农说话了。

“星星之火,可以燎原。”在回忆刘半农那篇文章的最后,鲁迅表示,如果可以,鲁迅还是更加愿意看到十年前的刘半农,是个敢打敢拼的革命战士。如果是那样的刘半农,自己是愿意用愤怒的火焰来照出刘半农的战绩,让其不至于被烂泥拖入深渊的。

在1920年刘半农推广使用“她”来代替女性第三人称的时候,大概就连刘半农自己也没有想到,后来会发展普及到人人都这么使用。