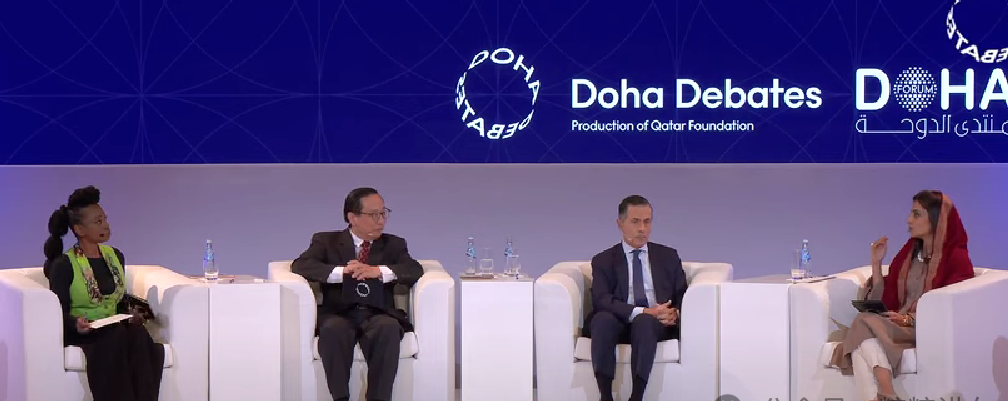

近日,在多哈辩论市民大会上,一场关于中非合作的讨论火药味十足。两名非洲学生对中国的对非援助提出了尖锐质疑,认为中国的投资存在“附加条件”,甚至被扣上了“新殖民主义”的帽子。然而,中国学者高志凯教授的霸气回应,不仅点燃了全场,更让人深思:中非合作的真相到底是什么?

学生的质疑:援助背后是否真的“无私”?

来自津巴布韦的学生首先开炮。他提到,中国为津巴布韦修建了国家议会大楼,但与此同时也对该国的锂矿资源展开开发。他质问道:“这是不是一种交换条件?中国真的是无私的朋友,还是另有所图?”

紧接着,来自肯尼亚的学生也不甘示弱。他将矛头指向中国对非洲主权的影响:“中国表面上在帮助非洲发展,但是否通过经济合作建立了某种隐形的软权力?如果中国真的尊重非洲,为何不无条件援助?”

两人一唱一和,似乎已经将中国的对非合作定性为一种新的“经济殖民主义”。然而,这种观点真的站得住脚吗?

(津巴布韦哈拉雷拍摄的新议会大厦外景)

高志凯霸气回应:请你回国好好查一下记录!

面对质疑,高志凯教授没有丝毫退缩。他冷静而犀利地反驳道:“如果你们认为中国没有帮助贵国,请回国翻翻过去30年的合作记录。看看是谁在关键时刻伸出援手,又是谁只会口头支持却无所作为?”

这一句话,打得质疑者措手不及。津巴布韦的议会大楼是中国援建的,铁路、公路、电厂等基础设施也离不开中国的资金和技术支持。更重要的是,这些项目为非洲创造了大量就业机会,推动了经济发展。试问,这样的合作有哪一点是“虚伪”或“剥削”?

高志凯更进一步指出,中非合作的核心是“互利共赢”,而非单方面的恩赐。他直言:“非洲的发展需要合作伙伴,而不是救世主。中国不是施舍者,而是与你们一同前行的朋友。”

揭开非洲不发展的真相:外因还是内因?

这场辩论的背后,其实折射出一个更深层次的问题:非洲的长期不发达,到底是谁的责任?

不可否认,非洲的殖民历史对其造成了深远的伤害。但问题是,后殖民时代已经过去几十年了,许多非洲国家依然在资源丰富的情况下陷入贫困和动荡。内战、腐败、治理能力不足,这些“内因”不可忽视。即使有外部投资,如果内部机制无法保障资金的有效利用,发展也只能是“空中楼阁”。

更有意思的是,当西方国家以“援助”之名输出高额贷款和苛刻条件时,质疑的声音却寥寥无几。相比之下,中国的投资更多集中在基础设施建设和产业合作,这些是真正能够改变非洲发展面貌的项目。批评者口中的“新殖民主义”,到底是基于事实,还是一种刻意的偏见?

中非合作:双赢还是“债务陷阱”?

近年来,“债务陷阱”的说法屡见不鲜,很多批评者指责中国的贷款让非洲国家背上了沉重的债务。这种观点听起来有些道理,但深入分析,却经不起推敲。

以肯尼亚的蒙内铁路为例,这条中国投资修建的铁路不仅大幅提升了肯尼亚的运输效率,还带动了当地经济发展。同样的例子还有埃塞俄比亚的工业园区和安哥拉的港口建设。试问,如果没有中国的资金支持,这些国家能否完成如此大规模的基础设施建设?

高志凯对此也做出了明确回应:“我们从不掠夺资源,而是帮助非洲提高工业能力,打造自己的产业链。”他强调,中国的目标是帮助非洲实现可持续发展,而非让非洲陷入债务泥潭。

(肯尼亚蒙内铁路通车仪式)

反思:非洲需要什么样的发展模式?

两名非洲学生的提问,其实折射出了年轻一代的思考:非洲的发展路径该如何选择?

对于非洲来说,真正的发展需要的不仅是外部援助,更是内部的治理能力提升。无论是中国的投资还是西方的援助,如果缺乏透明高效的管理机制,这些资金都有可能沦为腐败的温床。与此同时,非洲国家也需要制定长远的发展规划,将外部合作转化为内部动力。

对中国来说,也需要在合作中不断反思。确保投资项目能够真正惠及当地民众,而非成为少数人的利益工具,这是中非关系可持续发展的关键。

结语:发展是硬道理,质疑是成长的开始

这场辩论虽然火药味十足,却是一次有意义的对话。正如高志凯所言:“发展是硬道理。”在全球化的时代,中国与非洲的合作不是你输我赢的零和游戏,而是共同繁荣的必然选择。

对于那些质疑的声音,我们也不必避而不谈。质疑,是进步的开始,而合作,才是实现梦想的必由之路。中非之间的关系,不是“施舍与接受”,而是“伙伴与朋友”。这样的合作模式,才是非洲真正走向未来的希望。

评论列表