1980年8月30号那天,全国人大开了个会,五届三次的那个,会上大家同意了陈永贵不再当国务院副总理的决定。

1981年11月23号,那个搞了好多年的“向大寨学习农业”的活动,终于画上了句号。这个活动,前后加起来,有十多年的时间呢。

1982年9月份,党的十二大顺利举行,选出了新一届的中央领导团队。从那以后,陈永贵就不再出现在党中央和国务院的行列中了。

中央给他安排了恰当的生活保障。

他选择留在北京,不再回山西的老家,但他之前的待遇都没变:工资还是行政十三级,车还是给他留着,警卫、司机、做饭的也都还跟着他。

陈永贵离开岗位后,就在北京安了家。有次记者去采访他,没想到他反过来问记者:“你之前有没有说过我的坏话?”

一通忙碌和热闹过后,迎来了宁静的时刻。

1981年11月23号那天,“向大寨学习农业”的活动算是彻底画上句号了。

闹腾了十多年,现在总算是安稳下来了。

1980年8月30日,就在这一年的前头,陈永贵不再担任国务院副总理的职位了。

1982年9月,时间过得飞快,转眼间已经是两年后的光景,党的十二大正式开幕。这时,新的中央领导班子走马上任,而陈永贵呢,也正式告别了他在党中央和国务院的那些职务。

到现在,这位以前的中央政治局委员,已经没了官职和权力。

尽管这样,中央对他的日常照料一点都没少。

那时候的头儿直接下令,看他年纪那么大了,就别让他再回山西老家折腾了,干脆就在北京给他安个家,工资嘛,就照着行政十三级的标准来发。

他还是有专车、警卫、司机和做饭的炊事员,这些人都专门为他服务。

这种让他“舒服过日子”的安排,算是对他以前辛勤付出的认可。

但就算受到了这样的对待,陈永贵心里头还是七上八下的,没法安宁。

搬到北京后,他和老婆还有小孩就把户口落到了北京,这样一来,他们一家子就从农民变成了正宗的北京市民。

这表示他已经彻底放下了以前的农村背景,迈进了城市的生活圈。

但是,这个转变并没让他感到多少安详。

没官没职,也没活儿干的他,每天都过着空荡荡的日子,一天天就这么重复着。

刚开始的时候,他还是住在北京交道口周边的一个四合院里头。

生活挺悠闲的,没啥忙乱的事儿,也没啥缠身的担子。

他没急着叫家人搬进来,就是一个人默默地在院子里待着。

没活儿干的日子让他心里头闷得慌。

他经常瞅着窗外的蓝天,心里头越来越不是滋味。

中央的关心一直都在,经常能听到暖心的话语,让他别再被以前的事情压得喘不过气,劝他啥都别想,专心学习和放松就行。

忙活了多半辈子的陈永贵,碰到这突如其来的“赋闲”日子,心里头多少有点使不上劲和犯迷糊。

1980年快过年那会儿,陈永贵坐在北京的一个四合院里,慢慢琢磨透了。

他打算按照中央的规划,把家里人接到北京,让他们好好享受剩下的日子。

他头顶那顶“文盲”的帽子,已经戴了很多很多年,自己始终没能把它摘掉。但他心里有个盼头,那就是希望儿子能在北京的好学校里,学到真本事,完成他这辈子最大的遗憾——没能上的大学梦,让儿子替他圆了。

陈永贵见秘书已经走了,就让警卫员张民昌帮忙,动手写了几封信。

第一封信我寄给了郭凤莲和大寨的党支部,跟他们说,得继续和中央保持一致,照着十一届三中全会的精神来,把大寨的工作往前推。

这封信,算是他留给家乡父老的一个最终告别。

第二封信,我是写给老婆宋玉林的,让她赶紧收拾收拾,带着咱家小儿子陈明亮一块儿搬到北京去。咱们打算让孩子在北京上学,得按这个计划来。

最后一封信,是专门写给大寨的那些战友的,算是跟那段日子正式说再见了。这封信,就是给自己在那段时光画上的一个句号。

把剩下的粮食都分给了乡亲们,连同那几个装粮食的大缸,也都一并交给了集体。这样一来,以前的那些负担和责任,就像是随着一封信的寄出,全都放下了。

所有事情都妥当了,陈永贵就跟国务院管后勤的部门说了,想要搬个家。

国管局那边先回了话,说他们已经向上面打了报告。上面的领导发话了,说他们不用急着搬家。领导觉得,要是匆匆忙忙地搬,可能会惹出不少麻烦,所以还是别急着搬了。

陈永贵下了决心,他说:“要是不在那个位置上,就不该拿那份俸禄。”

最终,国家管理局分配给他一套坐落在木樨地的部级住宅。

1981年过完春节没多久,陈永贵就领着全家人,从交道口那四合院搬进了新房子,算是正式在新家落了脚,在北京的日子也就这么安安稳稳地开始了。

你是不是曾经对我发过火,说过些不好听的话?

早上,那个经常来的记者准时敲响了陈永贵家的大门。

陈永贵此刻在屋里头,他蹲在沙发上,手里头端着一大碗昔阳那边特有的小米面粥,就像又回到了他心心念念的老家一样。

老头在厨房里忙活,小儿子一早就出门上学去了。

记者一进门,陈永贵挺自然的,没一点不自在。

他吃完饭,就拉着记者往客厅走,还亲自给记者找地方坐,指了指沙发让他坐下。

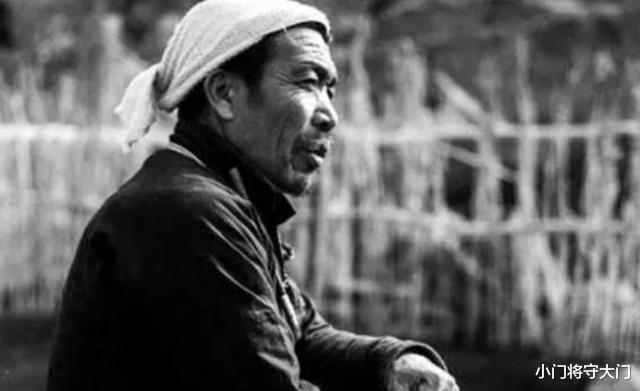

陈永贵还是老样子,穿着件黑色的对门小褂,搭配着宽松的黑裤子,脚上蹬的是他自己手工做的黑布鞋。

他脸上的皱纹深得就像是用刀直接划拉上去的一样,牢牢地长在皮肤里头。

虽然已经过了七十岁,但身子骨硬朗得很,动作还是那么麻利,说话声音响亮,喝粥时呼噜呼噜响个不停。

瞅瞅周围,客厅里东西摆得简简单单,但又挺干净。有沙发、桌子,还有书柜,这些都是单位给配的,一样不缺。

书架上,放着好多排得整整齐齐的书。

陈永贵家里,环境挺简单,也挺朴素。

喝完粥后,陈永贵把碗一放,就走过来,主动跟记者握了握手,嘴里直说:“大斌啊,谢谢你抽空来看我。现在我可不再是以前那个忙里忙外的人了,就一小老百姓啦。”

咱们好久不见,都是老相识了,工作上那点事儿就别提了,也没啥好啰嗦的。

记者走上前,直接问道:“好久没见了,确实挺想你的,一直想抽空来看看。你最近身体如何?”

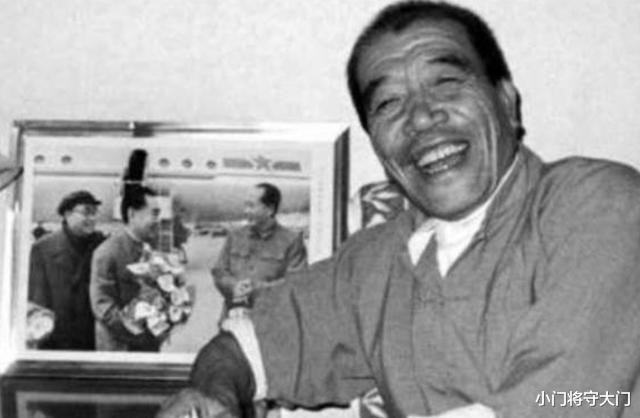

陈永贵脸上马上绽开了大大的笑脸,他抬起手,又伸了伸腿,好像在给自己打气,证明点什么似的。

瞧瞧,我现在过得挺不错的!一提到这事儿,我心里就乐呵!往上数三代,我家祖宗们大多早早就走了,那时候,好多人一辈子都没享过几天福。我呢,都活到七十岁了,算是高寿啦!这都是社会主义带来的好处啊!

他讲得兴高采烈。

七十多岁的陈永贵,还在过着属于他的“美好日子”,他用最朴实的话,聊起了那个时代的变化。

那时候,陈永贵不干了之后,确实闹得沸沸扬扬的,议论纷纷。

大家都在说,他总是满腹怨言,整天一脸苦相,情绪低落,好像背着个大包袱似的,压得他喘不过气。

不过,当陈永贵坐在记者对面时,他给人的印象完全两样。

他看起来精神焕发,眼睛亮堂堂的,浑身散发着一种稳重又不失温柔的气息,完全感受不到他曾经承受过的压力和焦虑。

时间好像让他变得特别淡定,脸上的紧张和担忧都不见了。

他笑起来挺温柔的,说话也很随意,好像跟以前经历过的那些风风雨雨都握手言和了。

现在,他看起来就像是一个从田间地头走出来的和蔼大爷,满带着那种纯朴的亲切和好心肠。

他们肩并肩坐着,很自然地聊起天来,整个氛围让人感觉轻松又愉快。

这个问题一出,记者瞬间有点懵了。

记者停了停,接着往下说:“还有啊,去年秋天我去大寨和昔阳那边做了调查。调查报告里确实夸了你们,但也点出了一些问题。不过啊,不管是表扬还是批评,那都是调查组当时根据实际情况的看法,不代表任何个人的意思。”

记者说完后,他并没急着回答,而是先在那儿认真思考,好像在琢磨记者说的每个词。最后,他轻轻摆了摆手,哈哈一笑,说:

你讲得真挺周全的。我就是随便问问,毕竟那都是老黄历了。无论是好评差评,指责还是辱骂,全都成过往云烟了,就让它过去吧,别再提了!

他又笑了起来,把过去的那些事情全都随着笑声扔到脑后了。

记者也跟着咧嘴一笑,话语中透着关心:“以往的事儿,就别再揪心了。你这一路走来,经历了那么多坎坷,实属不易。现在年龄也大了,还是图个安稳,开开心心地享受晚年生活,好好享福吧!大伙儿都盼着你身体硬朗,长命百岁,再多享受几年社会主义的好日子。”

陈永贵稍微呆了呆,感觉记者的话戳到了他心里,他默默地看着记者,眼神里好像有点复杂的情绪在翻滚,小声回了句:“感激不尽。”

他说话声音轻轻的,但里面装满了好多厚重的过去和满满的谢意。

说完这话,陈永贵立马站了起来,他转过身,直接拽起记者的胳膊:“来,咱们下乡走一趟!我现在也就剩这活儿了——东郊农场的顾问,每周得去一趟。今天正好有点事儿得处理,你跟我一块儿去瞅瞅,顺便你也对这个农场有个了解。”

真正的能量其实藏在老百姓心里头。

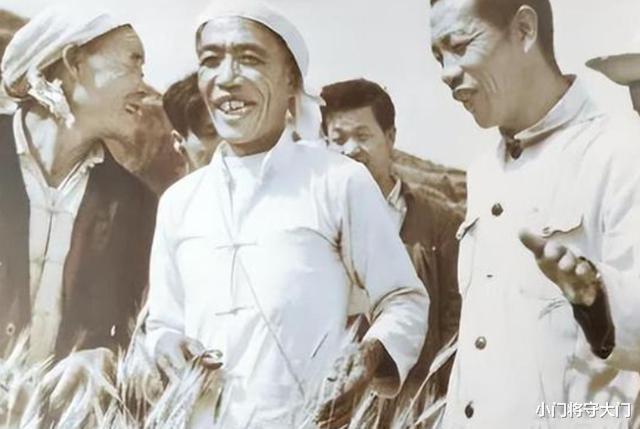

他们一到东郊农场,车还没完全停好,旁边就有几个人赶紧围了上来。

老一辈的人称呼他为“老陈哥”,年轻点的就直接喊他“永贵叔”,听起来都挺亲近的。

有的人很关心地问他身体近来咋样,还有的人呢,就挺在意他之前交代的事情办得顺不顺利。

碰到几个熟人,他们热情地喊话:“嘿,今天中午来我家,咱哥几个喝两杯!”

陈永贵一一回答,嗓门大得很,脸上一直挂着笑容。

他和农场里的大家伙关系特别铁,脸上总是挂着那种发自内心的、真诚的笑容。

吃午饭那会儿,陈永贵和记者一块儿坐在农场食堂里。说来也巧,正好赶上一位港商过来,他就是特意来找陈永贵谈合作的。

碰到陈永贵,那位港商立马热情地拉他一起去吃午饭。

陈永贵二话不说,笑嘻嘻地回答:“行,行!你请我吃饭,我哪能不赏脸呢?”

餐桌上,摆上了酒水,这回上的是来自京城边上的特产——“二锅头”。

陈永贵举起酒杯,乐呵呵地说道:“来来来,咱们跟香港的朋友们一起碰个杯!”

话刚说完,他就咕咚咕咚连喝了好几杯酒,脸蛋儿红得像苹果,说话的声音也越来越大,一看就是心情格外舒畅。

吃完饭,陈永贵就和记者一块儿出去走走,步子迈得挺悠闲,可聊着聊着,话题就变得有点儿压抑了。

陈永贵猛地站住,拽过记者的手,眼里透着股严肃劲儿,直接问道:“你听过别人讲我坏话没?有人讲我阻挠农村变革,不愿意搞包产到户那一套,这哪儿来的说法,说我反对啊?”

他开口了,声音里满是失落,“有人嚼舌根,说我丢了官帽子,心里不痛快。还说我念念不忘,想继续管着全国的农业大权。可他们哪知道我心里怎么想的啊!”

说实话,我那时候,认识的字没几个,哪敢想自己能挑起副总理这副重担?又哪里有能力去管好全国的农业呢?那段时间,我真是愁得不行!我们那会儿,就只会照着大寨那一套来,别的什么都不懂,就知道带着干部们拼命干。

那时候,全国都在效仿大寨的模式,我呢,就领着一帮大寨和昔阳的干部,没日没夜地忙活。说真的,累得够呛!苦得要命!你瞧瞧,整个农业这行当,哪儿有半点好转的迹象?我们自己都快顶不住了,能想的招儿都想了,可农业还是老样子,一点没上去!

“包田到自家,嘿,生产立马就火了起来!集市上啥都有卖的了!我这人讲究实际,就看中那股子实干劲儿,我能不高兴嘛?现在瞧瞧这些变化,心里头那个美呀,真是没法说!”

他笑着开口,那笑容特别明媚。

1986年3月26号那天,陈永贵在北京的一家医院里去世了。

那会儿,他给人的感觉就是那种历经沧桑的乡村老翁。

陈永贵以前当过很大的官。

不过,不管职位有多大,谁都不能离开老百姓,也不能忘了自己是从哪儿来的,脚下踩的是啥地儿。

如果不紧跟实际,就容易瞎想,最后变得和社会格格不入,走进一个奇怪的圈子。

陈永贵是在农村降生的,从小到大,他的日子都是在田地里摸爬滚打过来的。就算过了五十岁,他的心还是牢牢系在那片辽阔的土地上。

时间一天天过去,他也跟着社会的脚步慢慢变了样。

他慢慢地跟普通老百姓的想法越来越合不来了。

那段时间,他被一堆花哨的想法给搞混了头脑,结果把老百姓最真实的心思和农民的实际需要都给忽略了。

改革开放的大潮涌来,慢慢让他从那种死板的困境里走了出来。

陈永贵到了晚年,心里头可是来了个大转弯。

这段时间,他又开始和乡亲们打交道,不再去想那些不切实际的大梦想和夸张的想法,回到了最实在的农民心思上。

慢慢地,他又找回了当农民的那种纯真劲儿——就是那份纯朴、实在、稳扎稳打的心态。

晚年的陈永贵,又变回了从前的那个自己。

陈永贵最终保持着那份普通老百姓的模样走完了他的一生。尽管他在政治的大舞台上风光过,但他心里头装的始终是老百姓,是那片让他魂牵梦绕的土地。

真正的能量,是从老百姓那儿来的,是从咱们平平常常的日子里攒出来的。