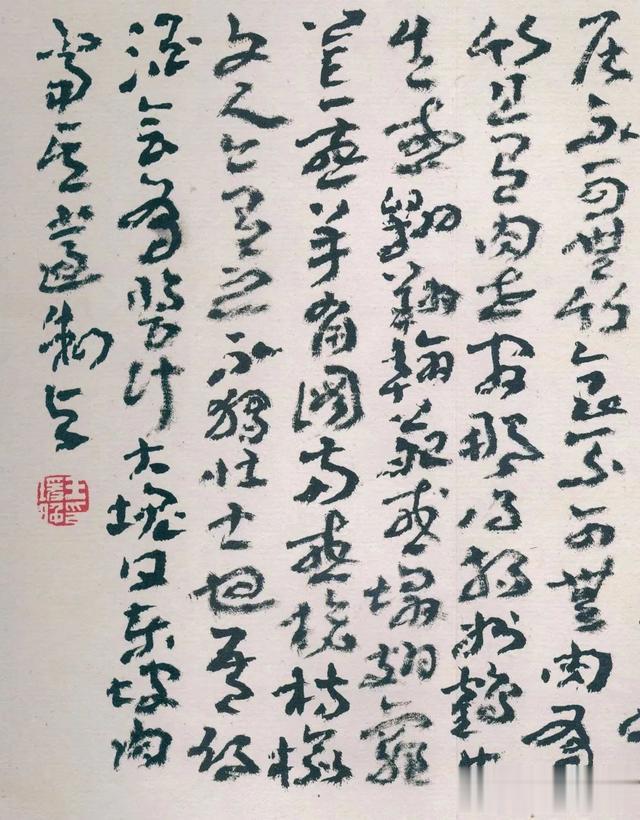

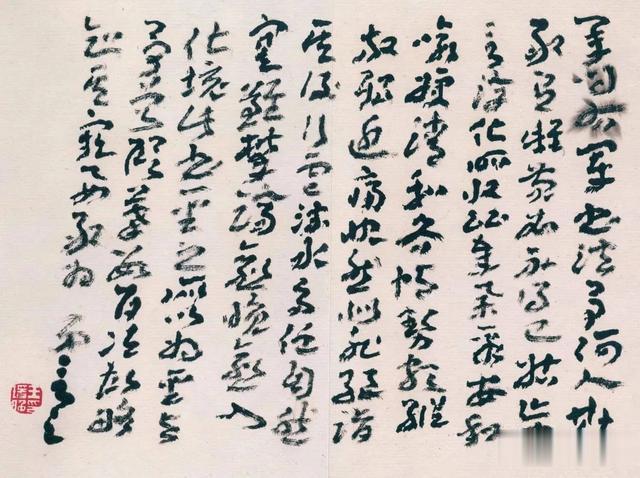

王蘧常(1900—1989)是中国现代著名书法家、章草大师,其《蘧草十八帖》是“蘧草”书风的代表作,融合章草、今草、狂草与碑学笔意,形成了奇崛雄浑、古雅出新的艺术风格。以下从五个方面解析其特点:

1. 以章草为基,融合多体之长

- 章草骨架:《蘧草十八帖》以汉魏章草为根基,保留了章草的波磔(捺画的隶书式挑笔)和字字独立的特点,如《急就章》《出师颂》的古朴气息。

- 今草与狂草的突破:突破传统章草的拘谨,融入王羲之今草的流畅与张旭、怀素狂草的连绵笔意,部分字组出现连贯牵丝(如《十八帖》中“奈何”“奄忽”),形成“章草为形、今草为神”的 hybrid 书风。

- 碑学滋养:吸收碑版金石气,笔法融入北碑的方折与摩崖石刻的苍茫,如线条的“屋漏痕”“锥画沙”质感,区别于传统帖学的秀逸。

2. 笔法奇崛,金石气浓厚

- 逆势入笔,苍劲老辣:起笔多侧锋逆势,如“岁”“尽”等字的横画,模仿碑刻剥蚀效果,线条斑驳苍浑。

- 绞转与铺毫并用:行笔中绞转(如“秋”字的竖画)与铺毫(如“风”字的捺笔)结合,形成粗细对比强烈的“颤笔”效果,似青铜器铭文的铸刻感。

- 波磔的革新:传统章草波磔多平挑,王蘧常则强化波磔的弧度与力度,如“不”字的末笔,形如刀削斧劈,极具视觉冲击力。

3. 结体险峻,开合跌宕

- 欹侧取势,打破平衡:字形常左低右高或上窄下宽,如“年”字的竖画向右倾斜,“悲”字的上部下展,看似不稳却通过重心偏移实现动态平衡。

- 疏密对比强烈:中宫紧密处如“密不容针”(如“书”字的中部),外放笔画如“疏可走马”(如“道”字的走之底),形成“缩龙成寸,伸龙成丈”的张力。

- 借古字与自造字:大量使用汉简、帛书异体字,并自创部分结体(如“寿”字的上部),强化古拙奇诡的气息。

4. 墨色丰富,节奏跌宕

- 浓淡干湿兼具:枯笔飞白(如“忽”字的末笔)与浓墨重按(如“痛”字的点画)交替出现,借鉴王铎涨墨法,但更显苍劲。

- 涨墨与破墨:部分字因墨汁渗透形成自然晕染(如“绝”字的绞丝旁),模拟碑刻风化效果,增强朦胧感。

- 节奏如音乐:单字内部快慢转换明显,如“长”字的横画缓行与竖提的疾收,形成“金石铿锵”的韵律。

5. 意境高古,自成气象

- “草篆”意象:将篆书的圆转(如“无”字的结构)与草书的流动结合,康有为评其“千年以来,无与并者”,沙孟海称其“古有李斯,今有蘧常”。

- 碑帖融合的典范:不同于沈曾植的“碑草”偏于生涩,王蘧常以帖学之韵化碑学之拙,既保留“碑味”又不失草书的灵动,开创**“新章草”**流派。

- 文人气息与时代精神:虽取法汉魏,却无泥古之弊,线条中暗含碑学的雄强与文人的萧散,契合20世纪碑学中兴的审美潮流。

《蘧草十八帖》以“章草为体、碑学为用、狂草为神”为核心,通过奇崛的笔法、险峻的结体、丰富的墨韵,创造了“古不乖时,今不同弊”的独特书风。它既是对传统章草的颠覆性突破,也是20世纪碑帖融合的典范,对当代草书创作(如林散之、谢无量)影响深远。

(一)十八帖

(二)長箋帖

(三)《逸梅帖》

(四)《足下帖》

(五)《新正帖》

(六)《運天帖》

(七)《同好帖》

(八)《前書帖》

(九)《春間帖》

(十)今病帖

(十一)嶽麓帖

(十二)《某君帖》

(十三)《中夜帖》

(十四)《理學帖》

(十五)《塞翁帖》

(十六)《承問帖》

(十七)《頭痛帖》

(十八)歸本帖