文化,表面看很“高雅”;经济,表面看很“铜臭”。但现实呢,文化只不过是社会发展的陪衬,而经济才是社会发展的底蕴。

后世,我们也常将“物质文明”放在“精神文明”之前。

毕竟,没有钱什么事都干不成;没有钱,可能连代表文化核心的书籍都无法刊印。

然而,在秦朝至清朝的两千多年的发展中,我们却一直奉行的是“士、农、工、商”这样的文化体系,实质上奉行的就是“独尊儒术”的那一套。

这相当于商人被打压了两千多年,这样的市场环境、这样的商人地位,有多压抑和堵心,就不难想象了。

原本,“农、工、商”是一个相辅相成的发展链条,没有商人,农产品和工艺产品靠何人来销售;没有农民、工人的产出,商人不就成了“无米之炊的巧妇”吗。

也就是说,打压商人,其实也就是变相地打压整个市场和经济环境,这不就是人为阻碍社会的发展吗?这个人是谁,不就是“士”这个儒家所代表的官僚阶层吗?

难怪,我们还在“士、农、工、商”这样的封建文化体系中徘徊之时,西方却已一骑绝尘地跨入了资本主义社会。

▲“罢黜百家 独尊儒术”的推动者

对于这样的封建文化体系,我们坚持了两千多年,直到今天还有人想要死守不放。否则,可能就会有人给你扣上“数典忘祖”的帽子。

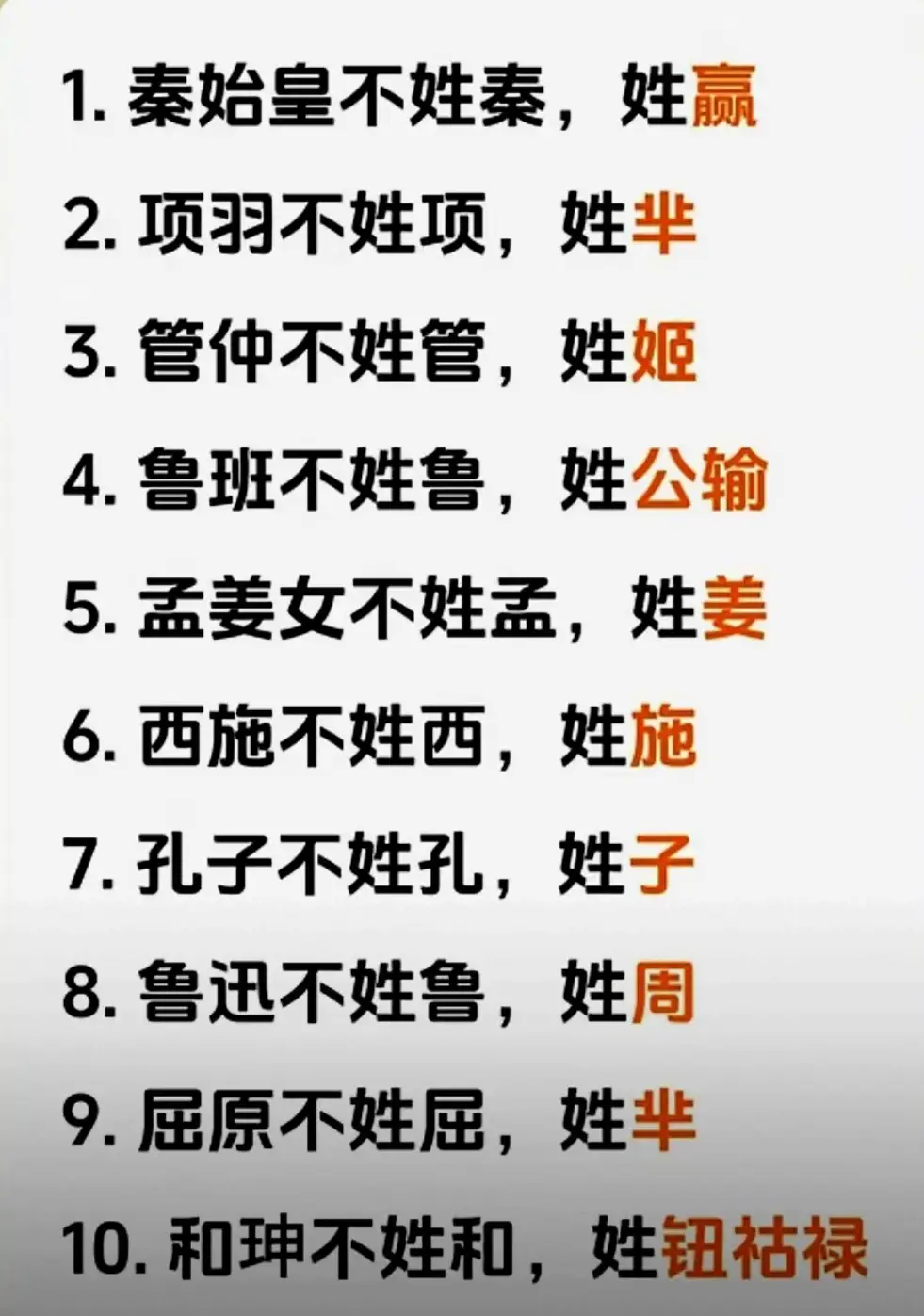

其实,不是我们想要“数典忘祖”,而是我们有些人想要通过否定务实的管仲这位经济学家的学说,“仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱”,来守住务虚的“独尊儒术”的霸道地位罢了。

就想问问,明明有管仲这位经济学家的学术,为何历朝历代无人弘扬,而非要守着“独尊儒术”不放,对于绝大多数百姓来说,难道非要信奉孔圣人之言“管仲之器小哉”吗,这不是取人为阻碍社会进步的“糟粕”,而去有利社会发展的“精华”又是什么,谁不知道“百家争鸣、百共齐放”才是最灿烂的历史文化?

然而,在孔圣人眼中“器小哉”的管仲,却被美国人研究的炉火纯青,尤其是“经济战”,其事例可谓是不胜枚举。例如:日本的经济泡沫,不就是美国人搞的吗。

当然了,角度不同,对事物的看法也就不同。或许,对于统治阶层来说,“独尊儒术”就是“精华”,其他都是“糟粕”,反过来其他学说可能也会说“独尊儒术”是“糟粕”,其实都是一个道理。

但是,不管怎么说,有碍社会发展的文化,他就是“糟粕”。不过,这里并不是说儒家文化完全就是糟粕,而是说“独尊儒术”的文化是糟粕。

如果,这还不能说明问题,那么我们再来看看墨家退出历史舞台的过程吧。

▲管仲

在春秋战国时期,“儒、墨”两家的社会地位是并驾齐驱,或者说是分庭抗礼的,但都被尊为“世之显学”,甚至在战国后期,墨学的影响力一度超过了孔学。

只不过,儒家是替上层说话的,墨家是替绝大多数底层百姓说话的;前者是权贵阶层利益的代言人,后者是普通百姓利益的代言人;前者“权贵利,为之”,后者“利天下,为之”。

这样的局面,似乎与如今美国的政治格局有些相似。

可是,当“独尊儒术”出现后,“墨家”退出历史舞台也就成为了必然,这也相当于直接切断了绝大多数百姓的话语权,或者说是绝大多数百姓再也没有了代言人。

从此后,中国社会跨入了长达两千多年原地踏步的状态,绝大多数百姓的生存状况就再也没有改变过,历代的统治思想再也没有变过,文化传承再也没有变过……变的只是“江山轮流坐,明年到我家”的权贵更替史。

很显然,两千多年来,即使生产力有了进步,宝座依旧还是那样的宝座,社会还是那个“朱门酒肉臭,路有冻死骨”的社会,百姓过的还是那样的日子,文化还是那样的文化……变的只是宝座上的人。

这样的社会,不就是原地踏步了两千年的皇帝更替史吗。也因此,这才有了后人总结的“历史周期率”。

▲墨子

同时,后期墨家的的认识论、逻辑学、几何学、几何光学、静力学等学科的研究,也在“独尊儒术”文化的排斥下,从西汉时期便已渐渐淡出了历史舞台。

岂不知,科学才是第一生产力,当“科学”因“独尊儒术”而被归入“奇巧淫计”的小道之列的那一刻起,社会进步的脚步就受到了无形的阻碍。

也难怪,直到康乾盛世,西方的科学也入不了朝廷的法眼,这样的社会,又谈何进步,最终只能承受“落后挨打”的悲惨命运。

还有,代表社会公平的“法”,也因“独尊儒术”而成了统治者的陪衬,历朝历代明面上有法,但并无任何一个朝代有推动“以法制国”的举动,几乎实行的都是“以人治国”的理念。

这样的社会,只会离“以法制国”越来越远,这样的“独尊儒术”不就是在阻碍社会的发呢吗。

再说,儒家更倾向于“务虚”,而其他学说,相对更倾向于“务实”,“独尊儒术”这不是取了“糟粕”,去了“精华”,又是什么?

图片来源网络

评论列表