新中国成立后,国家安排溥仪在文史馆任职。

就在溥仪进入文史馆不久,学术界的重量级人物郭沫若得知了这一消息。

他认为,溥仪的亲身经历能为他的清朝学术研究带来巨大帮助。

于是他提出了一个邀请:希望溥仪能成为他的助理。

对于郭沫若满怀诚意的邀请,溥仪只用了五个字回应,这五个字却让郭沫若尴尬不已。

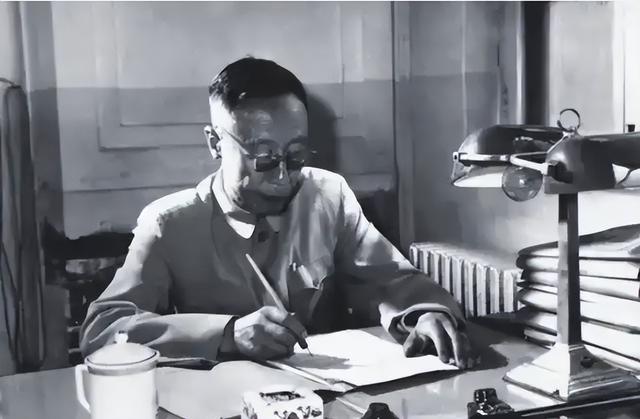

郭沫若的邀请郭沫若是文化界的领军人物,在文史研究领域独树一帜。

他对于历史的热爱和对于文化的追求几乎到了痴迷的地步,特别是对清朝历史的研究。

在清朝这样一个拥有独特政治背景和文化沉淀的朝代里,郭沫若看到了许多值得深入探讨的元素。

正因如此,当他得知溥仪重新进入文史馆工作时,他的内心涌现出了强烈的兴趣与期待。

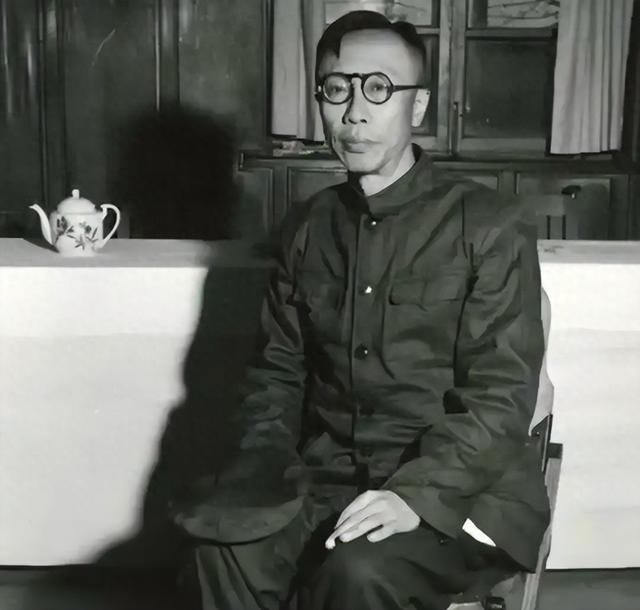

溥仪,这个名字在中国的历史上永远是一个特殊的存在。

曾经的皇帝,最后的帝王,虽失去了昔日的权力与荣光,但他的身份背景仍是历史财富。

更重要的是,溥仪拥有的特殊记忆和亲身体验,在学术研究中具有不可替代的优势。

这对于郭沫若来说,是一次前所未有的机会。

作为一个历史学者,他所从事的研究离不开扎实的第一手资料。

溥仪,恰恰是这一时期最为鲜活且最具权威性的“活字典”。

他对溥仪的知识和经验有着极高的期待,如果溥仪加入,必定能够让清朝历史研究事半功倍。

于是,郭沫若决定邀请溥仪成为自己的助理,协助他一起进行更深层次的历史研究。

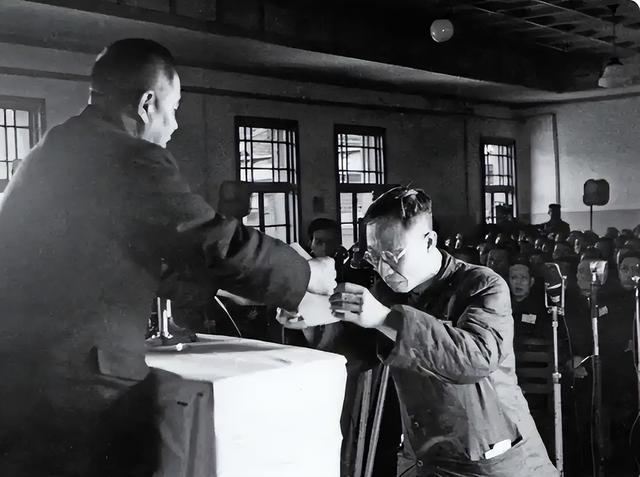

郭沫若的诚意十足,他甚至亲自为溥仪准备了一场宴会。

他想要通过这样一个温馨的场合,与溥仪进行进一步的沟通。

在宴会中,郭沫若谈笑风生,尽显主人风范,谈话中,他也没有忘记提出自己的请求。

郭沫若不仅向溥仪表达了自己对他参与历史研究的期待,更提出了可观的待遇和条件。

他清楚,溥仪的身份需要足够的尊重。

他所能给予的,不仅仅是学术上的合作机会,更是一份实际的工作与安稳的生活条件。

这对于溥仪来说,绝对是一份不错的工作选择。

他以为溥仪会像许多学者一样欣然接受,毕竟那份工作可以说是溥仪的新发展。

溥仪的拒绝但溥仪的反应却和他想象中截然不同。

溥仪并没有表现出任何的激动或兴趣,他的态度异常冷静,甚至可以说是冷淡。

这种反差,让郭沫若一时有些愣住了。

接着, 溥仪给出了回答:

“我不懂满语。”

五个字,简洁冷淡地拒绝了郭沫若的好意。

这一简短的回应让郭沫若感到极为尴尬,宴会的气氛顿时变得凝重。

对于在场的其他学者和文史馆的工作人员来说,这种反应更是让他们不知所措。

毕竟,作为清朝最后一位皇帝,溥仪无论走到哪里,都是众人瞩目的焦点。

曾经的皇帝如今成为普通的历史研究员,这种身份的巨大转变本身就极具象征意义。

郭沫若邀请他加入自己的研究团队,几乎是对溥仪身份的再次确认——

从皇帝到学者的过渡,几乎没有人能比溥仪更有资格参与这样的研究。

溥仪的拒绝,远超出郭沫若的预期。

郭沫若不禁怀疑,这真的是真实原因吗?

作为清朝的末代皇帝,溥仪应该具备的知识和历史价值是显而易见的。

作为一位在紫禁城内度过大部分青春岁月的帝王,他的学识、阅历和对清朝历史的理解,本该是无可比拟的。

作为满洲皇帝,溥仪的身份本来就是注定与满洲文化紧密相连的。

他从小接受过系统的满文教育,每一个细节,每一段历史,他都应该记得清清楚楚。

不过,溥仪的自述中却提到过自己对满文并不精通的情形。

溥仪曾在《我的前半生》中提到,自己会一些满语词汇,但口音生硬,甚至多次强调不精通满语。

这些话是否真能反映出溥仪的真实情况,却是一个值得商榷的问题。

从他的个人经历来看,溥仪对于满语并不是完全陌生。

他小时候就有专门的老师教授满文,甚至在长大后,紫禁城中的生活仍然与满族文化息息相关。

无论是朝廷的传统,还是他日常生活的细节,满语都是不可或缺的一部分。

因此,溥仪所谓的“不懂满语”,无疑令人产生疑问。

仔细推敲,这五个字背后或许不单纯是一个语言能力的表述,更多的是情感和心理上的反应。

他并非真的对满语一无所知,只是通过这句话,表达了自己对过去身份的彻底拒绝。

从他的人生经历来看,这并不令人意外。

溥仪的心愿在清朝灭亡后的几十年里,溥仪经历了流亡、软禁、改造。

他的身份从一位至高无上的帝王,变成了战犯、囚徒、再到一个普通的历史研究员。

在这一过程中,溥仪不断挣扎。

他或许曾经梦想过恢复故国的荣光,但多年之后,他早已放下了这些幻梦。

如今,他在乎更多的是如何与过去断开联系,如何摆脱那种属于满洲、属于清朝的负担。

这一转变是在抚顺战犯管理所完成的。

在这里,他开始反思自己的一生,思考自己如何成为历史的牺牲品,如何成为别人手中的棋子。

溥仪很清楚,作为清朝的皇帝,他是满族文化和清朝历史的象征。

每一次提到自己,都会让人联想到那个被推翻的旧社会。

在新的社会背景下,这些都成为了他不得不面对的沉重包袱。

溥仪似乎已决心要与过去的历史、身份以及文化彻底割断,不再被这些曾经的枷锁所束缚。

不仅如此,溥仪的这一拒绝,还反映了他对于新社会生活的认同。

自从新中国成立以来,溥仪不仅享受到了特殊的照顾,也开始渐渐适应了普通人的生活方式。

在文史馆担任馆员的日子里,溥仪接触到了不同于以往的学术环境。

他不再是宫廷中的宠儿,只是一个普通的文化工作者。

在这样的环境中,溥仪将自己当做一个与历史隔绝的普通人,感受到了内心的平和。

感受到这种难能可贵的平凡生活后,他更希望自己能够以一个普通人的身份融入这个社会。

于是,溥仪选择了以“我不懂满语”作为自己的推辞,试图将自己与那些历史的枷锁隔离开来。

溥仪的这一反应,或许只有他自己才能完全理解。

毕竟,作为一个曾经的皇帝,他的每一个决定、每一个选择,背后都充满了复杂的考量。

在郭沫若提出的这个邀请面前,溥仪不仅仅是在拒绝一个学术合作的机会。

他的选择,更是在试图剥离自己过去的身份,回归一个普通人的生活。

这份拒绝,也让我们更加清楚地看到了溥仪内心深处对历史的疏离、对过去身份的彻底摆脱。

溥仪的拒绝,无疑是一种自我保护,更是一种自我救赎。

在他看来,清朝的历史已经过去,满洲的文化已经终结,自己不再是那个辉煌的帝王。

他更希望自己能在新的社会中找到属于自己的位置,作为一个普通人去活得更加自由和真实。

郭沫若在那一刻的尴尬,不仅仅来自于溥仪的拒绝。

更多的是因为他意识到,这位末代皇帝的拒绝,背后蕴藏着更深的历史重量。

溥仪的冷淡回应是对整个时代、对曾经身份的深刻反思和切割。

从溥仪短短的五个字中,郭沫若开始意识到,溥仪并不是一个能够轻易被学术邀请所打动的人。

他身上积淀的历史负担,远比他人想象的要沉重。

这沉重,正是溥仪在多年生活变迁中的内心防线,是他对旧社会、对满族、甚至对自己的深刻审视和自我保护。

郭沫若的真诚和学术的热情,溥仪理解,但他并不愿意再回到那个曾经属于他的世界。

在溥仪看来,学术研究固然重要,但他更在乎的是自己内心的自由和对历史的真正理解。

他对历史的态度已经发生了变化,他不再是那个试图延续清朝荣光的皇帝。

郭沫若的邀请意味着一个与过去更深的连接,意味着他需要重新面对那个充满不堪回首记忆的过去。

对溥仪而言,这种连接太过沉重,甚至让他感到无法承受。

正因如此,他以一种简单却深刻的方式表达了自己的拒绝。

这五个字,看似轻描淡写,却包含了他内心的千言万语。

溥仪的人生,始终在历史的洪流中挣扎,他的每一次选择都意味着他对自己过去的再度审视。

这一切,郭沫若在那个时刻,终于深刻地感知到了。

【免责声明】:文章描述过程、图片都来源于网络,为提高可读性,细节可能存在润色,文中部分观点仅为个人看法,请理性阅读!如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!