98年岁月里,钱学森默默付出,不图回报。

两弹一星,铸就了咱们中国人的底气。这些重大的科技成果,就像坚固的支柱,稳稳地支撑起了我们国家的尊严和实力。它们不仅代表了我国科技领域的巨大飞跃,更让每一个中国人感到自豪和骄傲。可以说,两弹一星的出现,让咱们中国人在国际上挺直了腰杆,有了自己的地位和话语权。

一组难得一见的老照片,带你领略钱老这一辈子的风采。这些照片,就像时光的印记,记录着钱老一生的点点滴滴。从青涩的青年时代,到稳健的中年岁月,再到慈祥的晚年时光,每一张照片都仿佛在诉说着他不同阶段的精彩故事。看着这些照片,我们仿佛能穿越回过去,亲身感受钱老那一路走来的风雨兼程。他年轻时的奋斗与拼搏,中年时的担当与奉献,老年时的智慧与从容,都在这组照片中得到了生动的展现。这组老照片,不仅是对钱老一生的回顾,更是对他那份不懈追求、勇于担当精神的致敬。

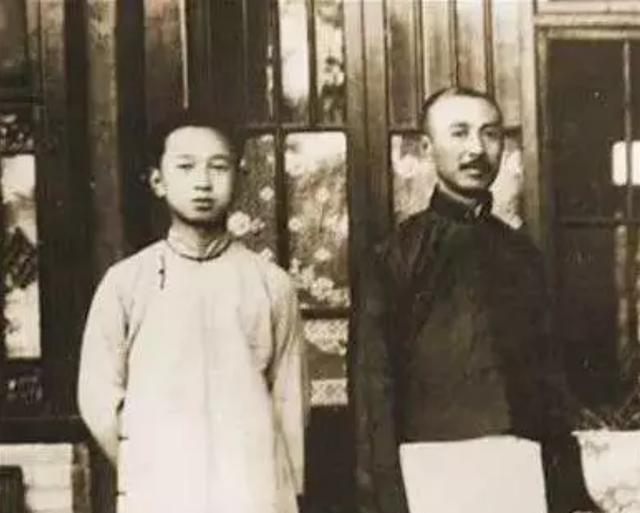

【儿时钱学森】

1911年冬天,一个小孩响亮的哭声打破了周围的安静。

刚出生的宝宝长得特别可爱,眼睛鼻子都很好看,爸妈高高兴兴地给他起了个名儿,叫“学森”。

我出生在一个文化氛围浓厚的家庭,老一辈都是当地有名的丝绸生意大佬,代代相传都富得流油。

我爸钱均夫,早年就到日本留学,是个有学问的人。我妈章兰娟呢,也是出自一个大户人家。

这样好的条件和家族血脉,激发出了他非凡的才智和雄心壮志。

在这个文化氛围浓厚的家庭里,钱学森小时候的情景,就好像一张洋溢着暖意的照片。

这张照片把美好时光给定格了,也记录下了家族的荣耀时刻。

小时候的钱学森,就像是从过去走来的小小贵族娃娃。

一件带有高档毛领的外套,把他的身材衬托得十分匀称饱满,他的双眼里透着一股子想要探寻世界的光芒。

他老爱拎着沉甸甸的古书,在北京城里头晃悠,看上去就像个满腹经纶、文文静静的小伙子。

就好像能真切地体会到,书本里透出来的油墨气息和纸页的干净味儿,直往鼻子里钻。

就像他周围环绕着一股清新的香气。

就是在树下随便找个地儿,趴着看书,那种感觉也挺让人瞎想的,不知不觉中,脑海里就浮现出了一幅特别美的画面。

他小时候心里的那股子梦想热情,就是在那个迷迷糊糊的岁数开始熊熊燃烧的。

听了老师那充满激情和热血的爱国演讲后,他心里暗暗发誓,要把咱国家和民族的荣耀,再提升一个高度。

这就是钱学森一生壮志凌云的新起点,也是他后来取得巨大成就的根本所在。

【老宅团聚】

杭州的老房子里,钱学森和家人聚在一起。

木头做的家具透出一股子老旧的味道,摆放的东西也都精雕细琢,感觉空气里都弥漫着书卷气。

钱学森的爹妈,淡定地站在那扇装修得挺讲究的大门前。桌子上摆着的那些洋玩意儿,透着一股子时髦劲儿,一看就知道他俩都是挺有格调的人。

这画面暖洋洋的,看着心里头就舒坦极了。

看着那些老照片,我们能感受到当年那场面的热闹。

时间一晃而过,这世上变化实在太大,好多以前的事儿都已经被岁月埋没了。

但那个承载着家族希望的杰出少年,仍旧在时代的风浪里勇往直前。

1929年秋天,穿着简单学生装的钱学森,迈进了上海交通大学的大门。

这里集中了全球顶尖的铁道工程师培训资源,是年轻人挥洒汗水、追逐梦想的宝贵地方。

四年时间一晃而过,钱学森靠着聪明才智和不懈努力,在交大表现得特别出色。

他学习成绩一直特别好,平均分能拿到90分,真是让人难以追上。

他最大的不顺心,就是遭遇了一场伤寒病,害得他不得不中断学业整整一年。

钱学森在壮年时期,不幸遭遇了当时被认为无法治愈的伤寒病。

在那个还没有特效药可用的时候,小小的细菌,差点就让这位杰出的人才丢了命。

炎热的夏天里,钱学森整天热得头脑发昏,生命危在旦夕。

半梦半醒间,他瞧见老爸眼睛肿肿的,就坐在床边守着他。老妈呢,没日没夜地给他擦着烧得发烫的额头,在床边哭得稀里哗啦的......

那个本该充满活力、尽情享受的青春暑假,钱学森却是在与病魔进行着顽强的斗争中度过的。

但他最后还是赢了,从鬼门关走了一遭竟然活了下来!

虽然因此得暂停学业一整年,但这场危及生命的重病挑战,确实让钱学森锻炼出了无比顽强的毅力!

1935年秋天某天,枫叶哗哗往下掉。

钱学森站在学校树荫下的小路上,看着以前的老师慢慢走远,心里头五味杂陈,说不出的滋味。

之前,老师提议他调整研究方向,专攻航空工程理论。

这时,钱学森心里头一下子涌现出了过去二十多年读书学习的那些事儿。

最后,他轻轻点头,默默在心里做了人生中第三个决定——我还是得接着拼,在理论研究的这条路上继续拓展新领域!

在冯·卡门的精心栽培下,27岁的钱学森迅速攻克了航空领域里的一大堆国际大难题。

28岁那年,他就成了国际上大名鼎鼎的空气动力学专家,到了36岁,又当上了麻省理工的教授。

没多久,他那还带着点孩子气的笑容,就在全球航空科研领域里,成了顶尖科学家的代名词!

【九月上海,和平饭店】

1947年9月份的上海,那时候正好是秋天,天气挺凉爽的。

和平饭店里面热闹非凡,正在举办一场特别的中西合璧婚礼,场面盛大得很。

饭店大厅装饰得像梦幻世界一样。

大个儿瓶子里,塞得满满当当的都是漂亮花朵,味道特别好闻。

漂亮的吊灯高高挂着,洒下明亮闪烁的光点,就像是一颗颗小小的祝福,瞅着这对新婚夫妇。

钱学森和蒋英新娘一亮相,在场宾客全都被迷住了——这对新婚夫妇简直就是天生一对,太般配了。

钱学森身着挺括的西装,显得格外英俊潇洒,带着一股子文人气质,庄重里透着几分绅士风范。

新娘蒋英身穿一件剪裁得体的旗袍,那流畅的线条完美地展现了东方女性的曼妙身姿。她既显得温柔端庄,又不失那份与生俱来的高贵范儿。

她那美丽得像梦一样的脸庞,在微风里轻轻晃动,眼睛里满满的都是对以后日子的希望和幸福。

这张难得的婚礼现场照片,真的是那个时代中西合璧的一个精彩记录,一直传到了现在!

1955年9月17号,一艘大气的邮轮稳稳当当地靠在了码头上。

邮轮露台上,钱学森一家特别显眼。

钱学森穿着笔挺的西服,满脸都盼着这事儿呢。

妻子蒋英呢,她穿着便装,一举一动中都带着那种大家闺秀的气质。

轻风一吹,那乌黑的头发就自由自在地飘了起来。

这位在海外漂泊多年的游子,眼下马上就要登上那艘驶向远方的庞大轮船,踏上归国的行程。

太阳从云缝里溜出来,照在船板上,让这家人的脸蛋上都乐开了花。

钱学森眼里满是对家乡的深深思念,蒋英心里头也全是盼望,就好像在说:“咱们终于到家了,祖国。”

【最尊贵的席位之一】

1956年2月1号那天,毛主席摆了场大宴席,钱学森也受到了邀请。

宴会厅里灯光璀璨,特别热闹,每张餐桌都堆满了各式好吃的,整个地方都是大家的笑声和谈话声。

原本呢,钱学森被安排坐在了第三十七桌的位置。

钱学森走进宴会厅,工作人员赶紧上前,带着他往一个特别的地方走,那就是第一桌。

这个座位紧挨着毛主席座位的右边,是宴会厅里头数一数二的重要位置。

这个出其不意的安排,让钱学森心里头猛地一乐,兴奋了起来。

他突然成为整个宴会上的焦点人物。

钱学森和毛主席距离非常近。

这时候,他深切体会到毛主席对自己的特别,同时也感受到了整个宴会场合对科学家们的深深敬意。

毛主席对钱学森讲:“我听说美国人把你估得跟五个师似的,但在我看来,他们可小瞧你了。对我们来说,你的价值远远超过五个师。”

摄像机把这一切都拍了下来:

每一次对视、每一次咧嘴笑,都成了心里头忘不掉的画面。

这张照片抓拍了两位大人物的笑脸,真切反映了当时那个年代的气息。看着它,就好像人们亲身参与了那场历史性的聚会,场景历历在目。

1966年那会儿,聂荣臻大元帅和钱学森先生在酒泉的发射场地,一块儿搞了个大动作,就是“两弹结合”的试验,结果还挺成功。

天黑以后,星星开始闪闪发光。

发射场里氛围紧张又安静,就好像全世界都屏住呼吸,就等着那个重要时刻的到来。

钱学森紧盯着那不断减少的倒计时,额头上悄悄冒出了汗珠,屏幕上的数字一跳一跳的,每过一秒,他的心也跟着跳一下。

伴随着最后那一下巨大的声响,四周被浓浓烟雾笼罩。

导弹一飞冲天那会儿,他眼里透着股子不屈的劲儿。

这是一次勇敢迈向未知领域的尝试,给国家的实力添上了有力的一笔。

2004年冬天,天气冷得直哆嗦,孙家栋就去了钱学森老先生家里。

踏上回忆的小径,一步步缓缓走近,终于站到了年迈老师的跟前。

钱学森虽然已经九十多岁了,但眼神依旧明亮有力,脸色稍微有些发白,胳膊上能清楚地看到一些伤疤。

床旁边的小桌子上堆满了书和各种各样的报纸。

尽管上了年纪,身体也不太好,但还是心里挂念着要为国家做点贡献。

在这个不大的地方,孙家栋安安静静地听着老师的讲话。

大家相处起来不讲究那些复杂的规矩,靠的就是心与心之间的默契沟通。

冷风从窗外溜进来时,孙家栋轻轻给老师拉上了毯子的一角。

虽然是冬天,但心里头却莫名地感到一阵暖和。

这次,是我这个徒弟来看望老师,感觉时间在这一刻都停住了,特别温馨。

【两弹一星,民族脊梁】

2009年10月31日,98岁的钱学森老人,时间仿佛在他身上静止了。

这消息像一股强烈的震动,迅速席卷了整个国家,家家户户都沉浸在深深的哀伤之中。

11月6号那天,八宝山殡仪馆上头的天灰蒙蒙的,云层压得低低的,就好像整个世界都在为他走了这事儿难过。

好几万人来到殡仪馆,眼里满是尊敬和留恋。

殡仪馆里里外外,好几万人来了,他们都是来给逝者送花、送行的。

花香四溢,弥漫在整个庄严肃穆的大厅,每一朵鲜花都寄托着对这位科学大师的深深缅怀。

在众多花环围绕之中,有一条悼念的横幅让人看了忍不住掉泪:

“两弹一星震撼问世,让全世界都惊讶,咱老百姓这才挺直腰杆;民族英雄,顶着风雪离开故土,咱们的国家能否安好”。

葬礼那天,三军仪仗队迈着沉重的步伐,一脸严肃地抬着棺材,上面覆盖着党旗,这种场面真是少见得很,全世界都没几个。

春来第一朵花,顶尖人才数他佳。

98年岁月里,他始终如一,心里装满了对人民的热爱,这份纯粹与奉献,会鼓舞更多年轻科技人才为国家出力,给社会带来福祉!